Am 24. Juni 1922, ein Samstag, wurde Walther Rathenau, der deutsche Reichsaußenminister, Opfer eines Attentats. Kurz nachdem er in seinem NAG-Cabriolet (einer Tochterfirma der AEG) von seinem Haus in der Königsallee im Berliner Grunewald losgefahren war, um im Amt zu arbeiten, überholte ihn ein anderes Auto. Einer der Insassen schoss mit einer Maschinenpistole auf ihn, ein anderer warf eine Handgranate. Rathenau starb, während er in sein Haus zurückgefahren wurde.

Die Attentäter konnten zunächst fliehen, wurden jedoch sehr bald als Mitglieder der rechtsextremen »Organisation Consul« gestellt. Beim Schusswechsel mit der Polizei wurde einer der Attentäter tödlich verletzt, der andere erschoss sich dann selbst. Von den Tatbeteiligten wurden 13 Personen zu beschämend milden Freiheitsstrafen verurteilt. Das Mordkomplott selbst wurde aus außenpolitischen Rücksichten nicht weiter juristisch verfolgt.

UMSTURZVERSUCH Beim Trauerzug durch Berlin bis zum Waldfriedhof Oberschöneweide säumten eine Million Menschen die Straßen. Die Grablegung für Walther Rathenau erfolgte im engsten Familienkreis – kein Rabbiner, kein Kaddisch.

Nach dem gescheiterten Kapp-Putsch zwei Jahre zuvor, so der terroristische Plan, sollten Morde an hochrangigen, demokratisch gesinnten und bevorzugt jüdischen Politikern die linken Kräfte des Reichs zu revolutionären Handlungen provozieren, um dann einen Umsturz herbeiführen – der Versuch, die als »Judenrepublik« verachtete deutsche Demokratie zu beseitigen. Rathenau wurde als »Erfüllungspolitiker« des Versailler Vertrags ermordet, und mehr noch spielte bei seiner Ermordung die Tatsache eine Rolle, dass er Jude war.

Martin Sabrow ordnet das Attentat in den Kontext der deutschen Gegenrevolution ein.

Zum 100. Todestag Rathenaus erschienen zwei bemerkenswerte Publikationen: Der Historiker Martin Sabrow ordnet das Attentat in den Kontext der deutschen Gegenrevolution infolge der Novemberereignisse des Jahres 1918 ein und stützt sich dabei auf seine 1994 erschienene Dissertation Der Rathenaumord. Seine Studie lässt das Bild einer republikfeindlichen Verschwörung zutage treten, welche die Weimarer Republik weniger aus Stärke und Entschlossenheit denn aus ahnungsloser Schwäche überstand.

Sabrows Buch lässt sich gewissermaßen als Blaupause zu Thomas Hüetlins Darstellung zum gleichen Thema lesen. Der langjährige »Spiegel«-Journalist fesselt den Leser mit seinem Stil als Autor einer literarischen Reportage. Man könnte es auch einen Politthriller nennen. Einmal begonnen, möchte der Leser das Buch gar nicht mehr aus der Hand legen.

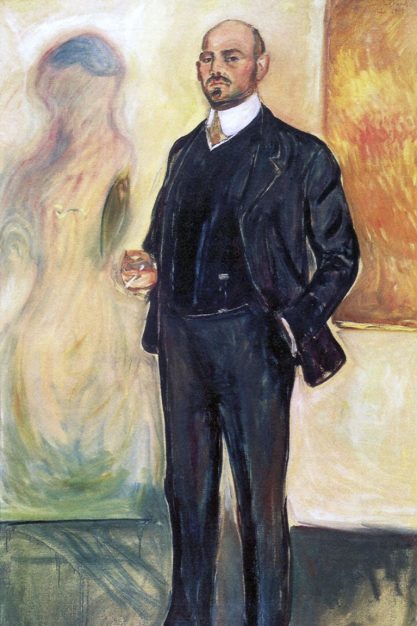

ZEITKRITIKER Warum Rathenau? Walther Rathenau, das war der Wirtschaftsführer, der Künstler, Literat und Redner, der mit dem Wort virtuos umzugehen vermochte, der Zeitkritiker, ausgestattet mit einem universalen Wissen; Rathenau, das war der Politiker, der ohne starre Ideologie konsequent eine Friedens- und Aufbaupolitik verfolgte und in der kurzen Zeit seiner Führung des Auswärtigen Amtes (1922) einen entscheidenden Schritt in der Verbesserung der Beziehungen zu Sowjet-Russland tat.

Er wurde schnell zu einem der eloquentesten Verteidiger der neuen Republik. Aber hinter allem, so Stefan Zweig, sei eine Ruhelosigkeit zu spüren gewesen, die Tragik des »entwurzelten jüdischen Menschen«. Auf die Überreichung seiner Ernennungsurkunde zum Außenminister am 21. Januar 1922 soll Rathenau mit den Worten reagiert haben: »Sie bringen mir eine Todesbotschaft.«

Rathenaus Haltung zum Judentum blieb sein Leben lang ambivalent bis irritierend.

Durch die Pforte der Taufe mochte Rathenau indes nicht gehen: »Ein getaufter Jude ist immer noch kein getaufter Christ«, hatte er für sich beschieden. Sowohl als Jude, der es ehrlos fand zu konvertieren, als auch als Sohn eines Unternehmers – des AEG-Gründers Emil Rathenau – vermochte es Rathenau nicht, sich mit einer Gesellschaftsordnung zu identifizieren, die immer noch Herkunft über Leistung stellte.

Rathenaus Haltung zum Judentum war ambivalent bis irritierend – und blieb es sein 54 Jahre währendes Leben lang. Er litt unter seinem Judentum, betonte es jedoch durchaus, wenn er nicht gelegentlich gar damit kokettierte, und predigte zugleich Assimilation. Eine Bindung an die jüdische Gemeinde bestand nicht. Weder für ihn noch für den Bruder Erich wurde eine Barmizwa gefeiert. Der ansonsten polyglotte Rathenau sprach bestenfalls ein rudimentäres Hebräisch.

ZIONISMUS Rathenau hatte sehr früh erfahren müssen, wie sehr ihm als Jude eine ihm gemäße Karriere verwehrt blieb. Ostjuden waren für ihn »ein abgesondert fremdartiger Menschenstamm«, eine »asiatische Horde«. Diese Formulierungen finden sich in seinem Aufsatz »Höre, Israel!«, 1897 geschrieben. Später bedauerte er seine Aussagen, sein Ton sei lieblos gewesen: »… oder eigentlich nicht lieblos, aber grausam«. Den Entwurf seines Artikels hatte er dem Maler Max Liebermann zugesandt, der ihm kurz und bündig antwortete: »Komm’ nächstens mal, damit ich dir deinen Antisemitismus austreibe.«

Mit dem Judentum setzte sich Rathenau immer wieder auseinander. »Mit herzlichen Wandergrüßen des Ewigen Juden« verschenkte er schon mal seine Bücher. Dem Zionismus konnte Rathenau nichts abgewinnen: Theodor Herzl ließ er wissen, »weit entfernt von Eretz Israel« zu sein. Die zionistischen Avancen wies er im November 1918 mit dem Hinweis, er kenne nur ein einziges Nationalgefühl, das deutsche, zurück: »Mögen andere ein Reich in Palästina begründen: Uns zieht nichts nach Asien.«

An Schmähungen und Drohungen gegenüber seiner Person hatte es nie gemangelt: »Auch der Rathenau, der Walther, erreicht kein hohes Alter« war der pöbelhafte Spott, der auf den Straßen von Antisemiten lauthals gebrüllt wurde und wörtlich gemeint war.

»Ich bin der geeignete Mann für mein Amt.«

Walther Rathenau

Seine Mutter war entsetzt über die Vorstellung, dass ihr Sohn ein hohes politisches Amt übernehmen wolle, und auch Albert Einstein sowie der führende deutsche Zionist Kurt Blumenfeld flehten ihn in der Rathenau-Villa geschlagene fünf Stunden lang an, davon abzulassen. Rathenau verstand diese Warnungen – und ignorierte sie zugleich. In seiner für ihn typischen Art antwortete er: »Ich bin der geeignete Mann für mein Amt.«

In Walther Rathenaus Leben und Wirken spiegelt sich die ganze Tragödie der deutsch-jüdischen Beziehungsgeschichte. Er war sozusagen der Prototyp des akkulturierten deutschen Juden. Sein Glaube war ein deutscher Glaube, der über dem Bekenntnis stand. Seine Tragik war, nicht erkennen zu können oder zu wollen, dass seine Liebe zu Deutschland einseitig war und von der anderen Seite nicht hinreichend erwidert wurde.

RECHTSTERRORISMUS Nach Rathenaus Ermordung erinnerte Reichskanzler Joseph Wirth im Reichstag daran, dass alle Mordtaten nur aus einer bestimmten politischen Richtung kämen, und wandte sich zu den deutsch-nationalen Abgeordneten: »Da steht der Feind, der sein Gift in die Wunden des Volkes träufelt (…) – und darüber ist kein Zweifel: Dieser Feind steht rechts!«

Für Martin Sabrow reicht die vom Weimarer Rechtsputschismus gelegte Gewaltspur zwar weit über das Jahr 1922 hinaus, eine »ungebrochene Kontinuitätslinie zum Rechtsterrorismus nach 1945« vermag er aber nicht zu erkennen. Hüetlin sieht im zu schwachen öffentlichen Bewusstsein über die Zerbrechlichkeit der Institutionen sowie in einer zu großen Selbstverständlichkeit, mit der die demokratische Verfasstheit des Staates betrachtet wird, eine Gefahr für die heutige Demokratie.

Wie immer man die Morde der NSU, den Mord an Walter Lübcke, den Anschlag auf die Synagoge in Halle und weitere rechtsterroristische Attentate bewerten mag, sie alle atmen den gleichen menschenverachtenden Geist, der auch die Rathenau-Verschwörer vom 24. Juni 1922 geleitet hat.

Martin Sabrow: »Der Rathenaumord und die deutsche Gegenrevolution«. Wallstein, Göttingen 2022, 334 S., 30 €; Thomas Hüetlin: »Berlin, 24. Juni 1922. Der Rathenaumord und der Beginn des rechten Terrors in Deutschland«. Kiepenheuer & Witsch, Köln 2022, 304 S., 24 €