Alles wirkte wie von langer Hand vorbereitet und ging sehr schnell. Am 9. April 1933 trafen sich Vertreter führender süddeutscher Sportvereine in Stuttgart und erklärten, sich »freudig und entschieden« der neuen Regierung Adolf Hitlers zur Verfügung zu stellen. Die 14 Klubs – darunter der damalige amtierende Deutsche Meister FC Bayern München sowie der 1. FC Nürnberg und Eintracht Frankfurt – beschlossen, Juden aus den Reihen ihrer Mitgliedschaft zu entfernen.

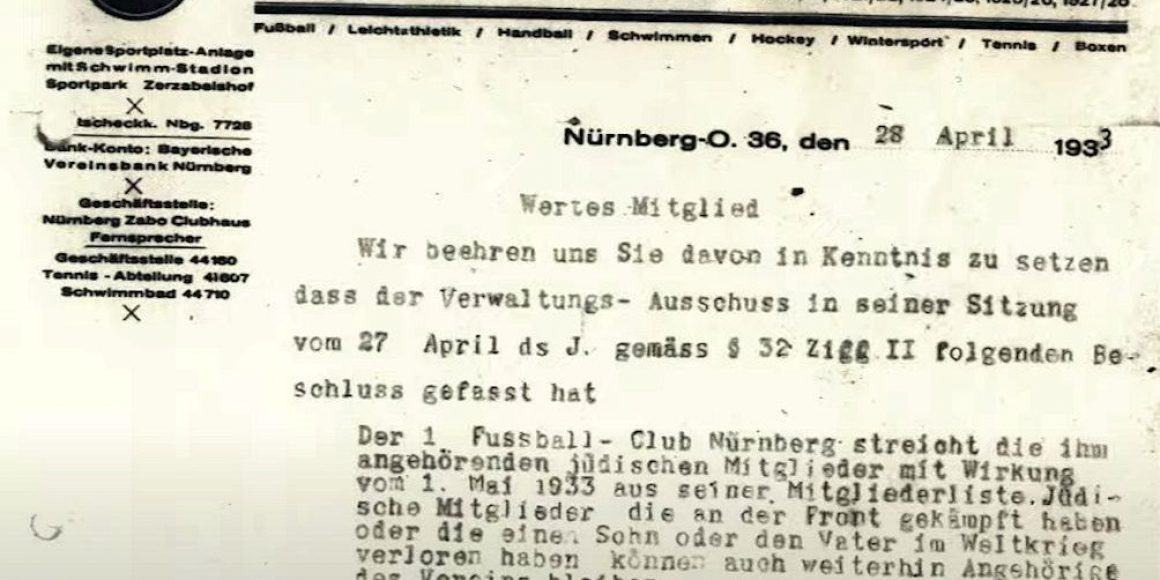

FUND Knapp drei Wochen später, am 27. April 1933, setzte der 1. FC Nürnberg den Beschluss um und beschloss seinerseits eine »Stellungnahme des Vereins zur Judenfrage«. Schon tags darauf gingen Briefe an 143 seiner damals rund 2000 Mitglieder raus, in denen die »werten Mitglieder« mit »sportlicher Hochachtung« informiert wurden, sie seien als Juden per 1. Mai 1933 nicht mehr Vereinsmitglied.

Bislang galt die Mitgliederkartei als verschollen; nur einer der damals ausgeschlossenen Juden – der Kaufmann Franz Anton Salomon - war namentlich bekannt. Salomon hatte die Schoa überlebt und war nach dem Krieg in die USA ausgewandert. Das Rauswurfschreiben hatte er aufbewahrt, nach seinem Tod wurde es dem Leo-Baeck-Institut in New York übergeben.

Doch vor kurzem stieß ein Hausmeister in einem ungenutzten Keller eines Bungalows auf dem Vereinsgelände auf mehrere Kartons. Darin enthalten waren rund die 12.000 Karteikarten der Mitglieder des 1. FC Nürnberg im Zeitraum von 1928 bis 1955.

NACHFORSCHUNGEN Der Historiker Bernd Siegler konnte sein Glück kaum fassen. Seit einigen Jahren bereits forscht er intensiv zur Vereinsgeschichte des »Clubs« in der Zeit des Nationalsozialismus. 2014 veröffentlichte er ein Buch zum Thema. Doch mit dem Fund war es ihm möglich, die Namen der ausgeschlossenen jüdischen Mitglieder zu erfahren und ihren Biografien nachzugehen. Noch hat Siegler seine Nachforschungen nicht beendet, hat aber bereits zahlreiche neue Erkenntnisse präsentiert.

»Erste Recherchen ergaben, dass sich hinter den Namen sehr bewegende Biografien verbergen«, berichtete Siegler. »In der Kartei sind insgesamt 143 Mitglieder aufgelistet, bei denen es sich aufgrund des Stempels ‚30. APR. 1933‘ in der Rubrik ‚Austritt‘ um jüdische Mitglieder handeln dürfte«, erläuterte er bei einer Pressekonferenz vergangene Woche. Bei 121 Namen habe dies bislang verifiziert werden können, so der Historiker. Von diesen gehörten 86 zur Abteilung Tennis des Clubs und je fünf zu Fußball, Leichtathletik und Schwimmen, 11 waren passive Mitglieder und insgesamt 34 Frauen. Der ersten »Säuberungswelle« folgten weitere.

Rund 7,5 Prozent der 1. FCN-Mitgliedschaft seien 1933 jüdisch gewesen, fand Siegler heraus. Viele der Ausgeschlossenen gelang die Flucht, meist in die USA, nach Großbritannien oder Palästina. Einige überlebten auch die Konzentrations- und Todeslager der Nazis. Mindestens acht ehemalige Vereinsmitglieder hatten aber weniger Glück und wurden in Auschwitz, Riga-Jungfernhof, Majdanek, Theresienstadt, Stutthof sowie im Ghetto Izbica ermordet. Ein jüdisches Club-Mitglied wurde im Rahmen der Euthanasieaktion der Nationalsozialisten in Hadamar ermordet.

WIEDERGUTMACHUNG Der Verein will seine ehemaligen Angehörigen nun rehabilitieren. »Der 1. FC Nürnberg wird durch einen Antrag zur Mitgliederversammlung 2021 darauf hinwirken, dass der Ausschluss der jüdischen Mitglieder für unrechtmäßig erklärt und rückgängig gemacht wird«, erklärte der kaufmännische Vorstand des 1. FC Nürnberg, Niels Rossow, und fügte an: »Es freut uns besonders, dass gerade im bundesweiten Gedenkjahr ‚1700 Jahre jüdisches Leben in Deutschland‘ und in Zeiten zunehmenden Antisemitismus‘ der Club nun die Grundlage besitzt, den in der NS-Zeit zu Unrecht aus dem Verein ausgeschlossenen jüdischen Mitgliedern ein Gesicht zu geben und ihre Biografien öffentlich zu machen«.

Auch die Forschungs- und Aufklärungsarbeit soll weitergehen. Dafür hat sich der Club mit dem Stadtarchiv und der Israelitischen Kultusgemeinde Nürnberg (IKGN) zusammengetan. »Wir unterstützen die Recherchen durch die Arbeit unseres Historikers und Archivars Leibl Rosenberg«, versprach IKGN-Vorsitzender Jo-Achim Hamburger.

»Wie der 1. FC Nürnberg das macht, ist wirklich vorbildhaft«, fügte Anatoli Djanatliev vom Vorstand des TSV Maccabi Nürnberg e.V. hinzu. Die Aufarbeitung der Club-Geschichte in der NS-Zeit helfe, um sich die Situation der Menschen damals hineinzuversetzen. Auch er sei eingefleischtes Club-Mitglied, so Djanatliev, und er könne sich ausmalen, was die damals ausgeschlossenen Juden gedacht und gefühlt haben müssen. mth