Das Erstaunliche ist, dass die Psychoanalyse keinerlei Antworten auf die Frage hatte, wie ich die Lagerhaft überleben konnte.» Dies schreibt Bruno Bettelheim 1960 in seinem Band Aufstand gegen die Masse. Zu diesem Zeitpunkt war der am 28. August 1903 in Wien Geborene in den USA eine bekannte Persönlichkeit. Der streitbare Psychologe, Publizist und Schoa-Überlebende blieb ein Gekennzeichneter, trotz aller Erfolge. Als jüdischer Intellektueller war er im Mai 1938 inhaftiert worden.

Bettelheim verbringt seine Wiener Kindheit mit seiner Cousine Edith Buxbaum, die später Gymnasiallehrerin und dann eine politisch links orientierte Psychoanalytikerin wird. Sie weckt früh sein Interesse an sozialen Themen. Als an Wilhelm Reich orientierte Widerständlerin muss sie 1937 Hals über Kopf nach Seattle fliehen.

In Wien interessiert sich Bettelheim früh für die Psychoanalyse. Otto Fenichel und Fritz Redl gehören zu seinem Freundeskreis. Den stürmisch-kämpferischen Psychoanalytiker Wilhelm Reich bewundert er wegen dessen Vitalität zeitlebens.

Buchenwald Nach seiner Inhaftierung wird Bruno Bettelheim von Dachau nach Buchenwald verbracht, wo er elf Monate lang festgehalten wird. Beim Transport ins Lager wird er verletzt und kommt zunächst in eine Krankenabteilung, was er im Rückblick als ein großes Glück interpretiert: Er vermag über seine radikal neue Lebenssituation zu reflektieren. Bettelheim erkennt schlagartig, dass er sein früheres Leben vergessen und sich der terroristischen Realität zumindest teilweise anpassen muss, um zu überleben.

Beim «Ziegelsteinwerfen» hat Bettelheim in Buchenwald eine schicksalhafte Begegnung: Ein junger Häftling, der Wiener Widerstandskämpfer Ernst Federn, muss ihm Ziegel zuwerfen. Bettelheim, stark kurzsichtig und mit körperlicher Arbeit unvertraut, lässt jeden zweiten Ziegel fallen. Der «erfahrene Häftling» Federn weiß, wie gefährlich solche Ungeschicklichkeit ist. Er schnauzt ihn an: «Warum lässt du Niemand alle Ziegel fallen?» Ein kurzes Wortgefecht, dann nennen die beiden einander ihre Namen. Bettelheim kennt natürlich Ernst Federns Vater, den engen Freud-Vertrauten Paul Federn. Eine Freundschaft entsteht, die ein Leben lang halten wird.

Gemeinsam analysieren die beiden in nächtlichen Gesprächen das unter Angst und Terror erzwungene Anpassungsverhalten. Gemeinsam entwickeln sie auf psychoanalytischer Basis die Grundlagen einer Psychologie des Terrors. Sie versprechen sich, falls sie Buchenwald überleben sollten, über den Terror der Deutschen wissenschaftlich zu schreiben.

Bettelheim hat Glück: Nach elf Monaten wird er auf Druck einflussreicher amerikanischer Freunde freigelassen, unter der Voraussetzung seiner sofortigen Emigration in die USA. Federn hingegen bleibt sieben Jahre lang politischer Häftling in Buchenwald.

Vorurteile 1943 publiziert Bettelheim in einer amerikanischen Fachzeitschrift die wissenschaftlich gehaltene Studie «Individuelles und Massenverhalten in Extremsituationen». Es ist die weltweit erste psychoanalytische Studie über die deutschen Konzentrationslager. Seitdem gilt sein Name etwas in der wissenschaftlichen Welt.

Anfangs forscht er in Zusammenarbeit mit Max Horkheimer und Theodor W. Adorno über Vorurteile. Dann übernimmt er die Leitung der Orthogenic School in Chicago, einer Spezialeinrichtung für psychisch kranke Kinder. Nebenbei veröffentlicht er in psychiatrischen Fachzeitschriften, in auflagenstarken Zeitungen wie dem «New Yorker» und im jüdischen «Commentary» einen Essay mit dem Titel «Surviving».

Bettelheims Stimme hat Gewicht. Er gilt als intelligent, streitbar, kompromisslos. Seine Äußerungen lösen oft heftige öffentliche Kontroversen aus. Seine Parteinahme für Hannah Arendts Artikelserie zum Eichmann-Prozess im Jahr 1964 bringt ihm lebenslange Feindschaften auch unter KZ-Überlebenden ein.

Dann folgt Buch auf Buch, die Titel prägen sich ein: Liebe allein genügt nicht (1950) und So können sie nicht leben (1955) sind psychoanalytisch-pädagogische Werke. Aufstand gegen die Masse (1960) umkreist die Krise des Individuums in der Massengesellschaft. Und immer wieder schreibt Bettelheim über die Konzentrationslager und deren seelische Folgewirkungen. Die Geburt des Selbst (1967) ist ein 600-seitiges Fachbuch über kindlichen Autismus. Das Werk wird mit Begeisterung gelesen wie auch mit Empörung attackiert.

Israel 1964 besucht Bettelheim den Kibbuz Ramat Yohanan. Israel, das er verehrt, überfordert ihn seelisch: Er verkehrt dort vor allem mit deutschsprachigen Emigranten. Eine Forschung im Schnellverfahren halten ihm manche vor.

Diesmal jedoch vergehen fünf Jahre, bis er seine empirischen Forschungen in der Studie Die Kinder der Zukunft (The children of the dream) vorstellt. Neun Jahre später schreibt er nach einem Israelbesuch: «Israel ist aufregend, spannend, verwirrend und überwältigend wie das erste Mal. Ich habe noch einmal einen Tag in Ramat Yohanan verbracht, und ich glaube immer noch, dass der Kibbuz das Aufregendste in diesem Land ist.»

Als sich seine aktive Zeit in der Orthogenic School dem Ende nähert, legt er mit Der Weg aus dem Labyrinth (1974) sozialpsychologische Reflexionen vor. Ein Jahr später erscheint ein Werk, das am stärksten Verbreitung unter Eltern gefunden hat: Kinder brauchen Märchen. Er rehabilitiert in stilistisch meisterhafter Weise die von vielen 68ern als «unpolitisch» attackierten Märchen mit Verve: In Märchen gehe es «um universelle menschliche Probleme»; sie sprächen mittels der guten und bösen Märchenfiguren «alle Ebenen der menschlichen Persönlichkeit gleichzeitig an». Indem das Kind über Märchen «nachgrübelt, sie neu zusammensetzt und darüber phantasiert», forme es unbewusste Inhalte zu bewussten Fantasien. Sein Werk wird in den USA mit zwei wichtigen Literaturpreisen ausgezeichnet.

1979 schreibt er mit Erziehung zum Überleben erneut über die deutschen Konzentrationslager. Er spekuliert über «unbewusste Beiträge zur eigenen Vernichtung». Und er spricht über den Todestrieb, gegen den wir ankämpfen müssten: «Ein gutes Leben» leugne nicht «die dunklen Seiten unserer Psyche», es sei «vielmehr ein Leben, das es unseren Nöten nicht gestattet, uns in Verzweiflung zu stürzen».

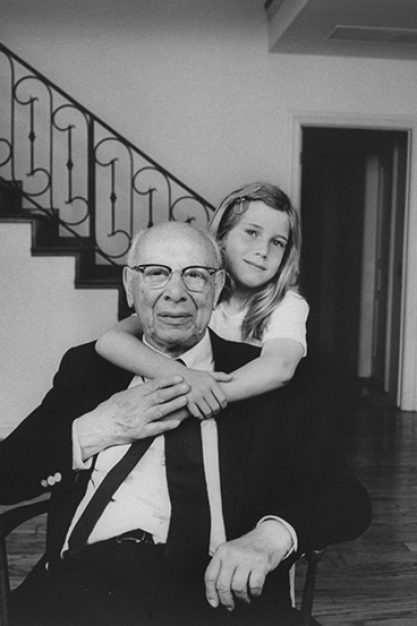

Kindheit In Bettelheims letzten, von körperlichem Zerfall, Einsamkeit und Verzweiflung gekennzeichneten Jahren in Los Angeles ist der aus Wien emigrierte Psychoanalytiker Rudolf Ekstein sein engster Begleiter.

Das Schreiben hält ihn am Leben: 84-jährig schließt er Ein Leben für Kinder ab, ein Strauß wunderbarer Erinnerungen an seine Wiener Kindheit. Themen meines Lebens erscheint erst postum. Hierin erinnert er sich an einen Besuch in Dachau im Jahr 1955: «Mit aller Kraft wendet sich das heutige Deutschland von der Vergangenheit ab und widmet sich wie besessen dem Aufbau der Gegenwart und Zukunft. Ja, die Deutschen tun es mit dem Willen und einer Kraft, als müssten sie die Vergangenheit einschließlich Dachau verdecken, vergessen und ungeschehen machen.»

Nun möchte Bettelheim sterben. Der 87-Jährige wird von seinen Erinnerungen an die Schoa überflutet. Er hat Angst vor einem Zustand der Hilflosigkeit. Niemand ist bereit, ihn nach Holland zu begleiten, um dort legal zu sterben.

Als sich der Überlebende am 13. März 1990 mit einer Plastiktüte das Leben nimmt, wirkt dies weltweit wie ein Schock. Seinem Kollegen David James Fisher hat er seine Motive dargelegt. Fishers aufrührende Texte über Bruno Bettelheim sind 2003 auf Deutsch unter dem Titel Psychoanalytische Kulturkritik und die Seele des Menschen erschienen.

Der Autor ist Verfasser mehrerer Bücher über Bruno Bettelheim, darunter «Bettelheim, Ekstein, Federn» (2001).