Liegt der Untermainkai am Tiber? Ist das Rothschild-Palais jetzt ein Palazzo? Kaum betritt man das Jüdische Museum Frankfurt, fühlt man sich versetzt nach Rom. Gleich vor dem Eingang zur neuen Ausstellung Im Licht der Menora. Jüdisches Leben in der römischen Provinz steht ein übermannsgroßer Gipsabguss des Titusbogens.

Er zeigt eine große Menora, die als Beute nach der Zerstörung des Jerusalemer Tempels im Jahr 70 im Triumph durch die Hauptstadt des Römischen Reiches getragen wurde. Eben jenes Detail, die Menora als visuelles Leitsymbol, auf diesem mehr als hundert Jahre alten und extra für die Frankfurter Ausstellung restaurierten Exponat aus dem Antikenmuseum der Universität Leipzig gibt der Ausstellung, der ersten archäologischen Schau überhaupt im Palais Rothschild, den Titel.

nordprovinz Jüdisches Leben im Reich der Römer ist ein Thema, das nicht unbekannt ist. Die Aufmerksamkeit hat sich dabei traditionell auf das östliche Mittelmeer, die heutige Levante, zwischen Palästina, den Städten Kleinasiens, dem Peloponnes und Nordostafrika gerichtet. Aber jüdisches Leben in den nordrömischen Provinzen, also dort, wo heute Bayern, Württemberg und Südhessen sind, die pannonische Tiefebene zwischen Eisenstadt im Burgenland und dem östlichen Ungarn, Dalmatien und Großbritannien, das ist tatsächlich ein Novum. Erstaunlicherweise, und das wurde bei der Eröffnung immer wieder betont, ist dies die erste archäologische Exposition überhaupt, die sich diesem Thema widmet.

Ein blinder Fleck der archäologischen Wissenschaft also? Zweifelsohne. Das geben auch Raphael Gross, Direktor des Hauses, und Professor Svend Hansen, Erster Direktor der Eurasien-Abteilung des Deutschen Archäologischen Instituts in Berlin und von 2011 bis 2013 Direktor der Römisch-Germanischen Kommission, unumwunden zu, die die Idee zu dieser Ausstellung hatten. Es ist eine Schau, die sämtliche Kräfte des Museums vor der Sanierung des Gebäudes und dem An- und Umbau bis an die Grenzen geführt hat. Allein 38 Leihgeber mussten ausfindig gemacht, kontaktiert und mit ihnen verhandelt werden.

funde In zehn Kapiteln wird das Thema vor lichtgrauen Wänden aufgeblättert. Begonnen wird mit dem Schmelztiegel Rom. Als im Jahr 71 die große Goldmenora aus Jerusalem nach Rom verbracht wurde, lebten in der römischen Kapitale mehrere Zehntausende Juden. Das Judentum war im Imperium eine anerkannte, geduldete und geschützte Religion.

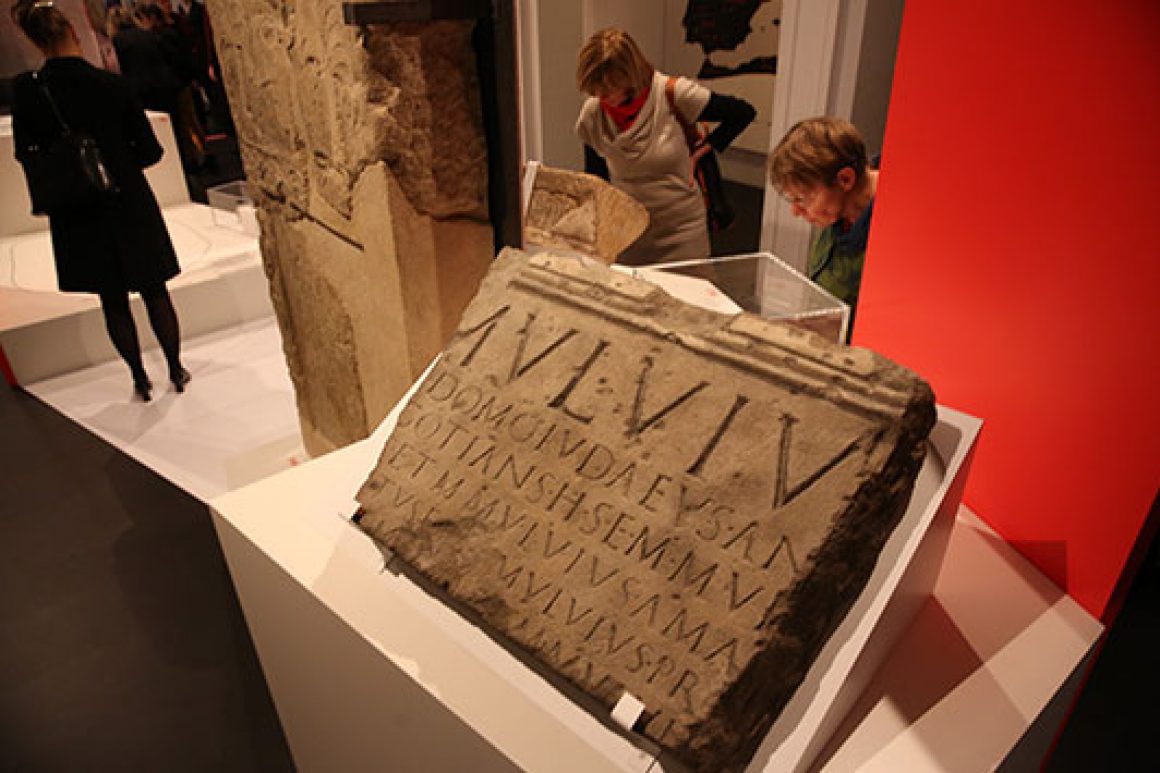

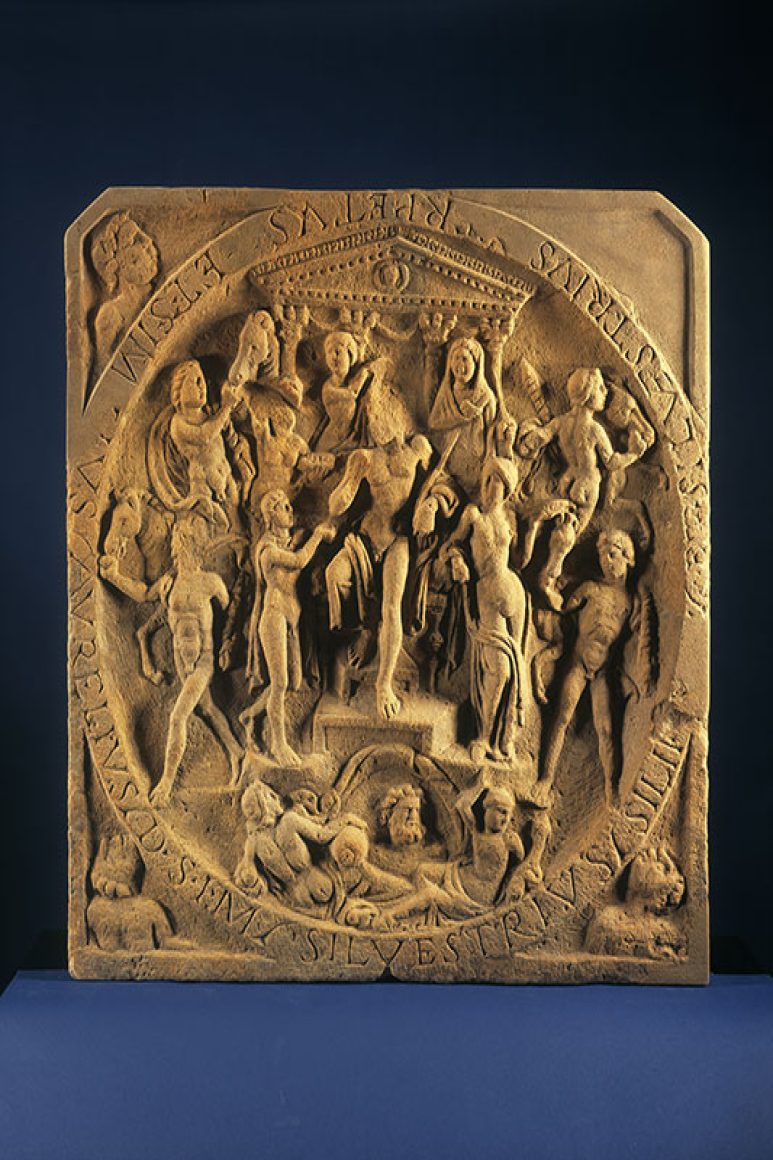

Die materiellen Zeugnisse dessen sind allerdings spärlich. Was sich aus dieser Zeit aufgefunden hat und deutlich als jüdisch identifiziert werden konnte, findet sich nahezu vollständig in dieser Ausstellung. Darunter Grabsteine und Grabsteininschriften, die, obschon die eingemeißelten Namen gängig waren, nur durch die beigefügten oder eingekratzten Menorot jüdisch zugeordnet werden konnten. Es geht dann im Fortlauf des einerseits luftig aufgebauten, andererseits dicht arrangierten Rundgangs weiter mit Grabbeigaben und Funeralfunden wie Amuletten, mit dem Bekenntnis zum Glauben, mit religiösen Symbolen im Alltag und Orten des Glaubens.

Klugerweise wird in einem dicht gestaffelten Nebenraum die Vielreligiosität des multikulturellen Römischen Reiches gewürdigt, wozu auch der Vergleich mit der anderen Ein-Gott-Religion, dem Christentum, gehört. Am Ende gerät dann die georeligiöse Kontinuität, sprich: eine durchgehende jüdische Besiedlung Nordeuropas, die fast nur durch Schriftzeugnisse untermauert werden kann, nicht durch materielle Überreste, ebenso in den Blick. Ein Datum, das hinlänglich bekannt ist, ist das Dekret des Kaisers Konstantin aus dem Jahr 321, in dem dieser Juden in Köln das Recht einräumte, in den Stadtrat gewählt zu werden, ein deutlicher Hinweis, dass es dort eine größere Gemeinde gegeben haben muss.

lampen Der Ausklang setzt dann einen außereuropäischen Akzent. Das Judentum in der Diaspora wird vorgeführt anhand von Fotografien der im heutigen östlichen Syrien gelegenen 1922/23 und 1928 bis 1937 ausgegrabenen, im Inneren bunt bemalten Synagoge in Dura Europos, das als »Pompeji der syrischen Wüste« bezeichnet worden ist.

Auch wenn viele Exponate lediglich gering bis sehr überschaubar auratisch und manche gar einst antike Dutzendwaren gewesen sind, etwa die Lampen und Lämpchen, auf die Menorot geprägt wurden, nicht aus religiöser Überzeugung oder Zugehörigkeit, sondern weil die Händler auf diese Weise potenzielle jüdische Käufer zielgenau anpeilten, so ist verdienstvoll, was das Jüdische Museum Frankfurt versammelt und mit dieser Ausstellung gestemmt hat.

Letzteres ist auch ganz wörtlich zu verstehen. So löste beispielsweise ein 600 Kilogramm schwerer Grabstein aus dem vierten Jahrhundert v.d.Z., der heute im ungarischen Esztergom-Solva verwahrt wird, nicht nur komplizierte und recht fordernde statische Berechnungen aus. Das Kuratorenteam wurde auch mit der verzwickten Frage konfrontiert: wie ihn überhaupt ins Gebäude und im Haus zu seinem Standort im ersten großen Saal schaffen? Das Problem wurde, wie man jetzt sehen kann, letztlich gelöst.

»Im Licht der Menora. Jüdisches Leben in der römischen Provinz«. Jüdisches Museum Frankfurt/Main, bis 10. Mai 2015

www.juedischesmuseum.de