Das Publikum in einem Untergeschoss in Tel Aviv wird freundlich aufgefordert, die Mobiltelefone abzuschalten. Eine übliche Bitte – ungewöhnlich ist daran aber, dass sie vor den mehreren Hundert Konzertbesuchern auf Jiddisch vorgetragen wird. Es ist die erste Aufführung in Israel eines für den Grammy nominierten Musikprojekts, in dem die lange verschollenen Lieder verstorbener Juden in einer fast ausgestorbenen Sprache erklingen.

Werk Mehr als 70 Jahre, nachdem die Gedichte von Holocaust-Überlebenden, -Opfern und jüdischen Soldaten der Roten Armee komponiert und gesammelt wurden, hat eine kanadische Historikerin die verloren geglaubten Werke zu neuem Leben erweckt.

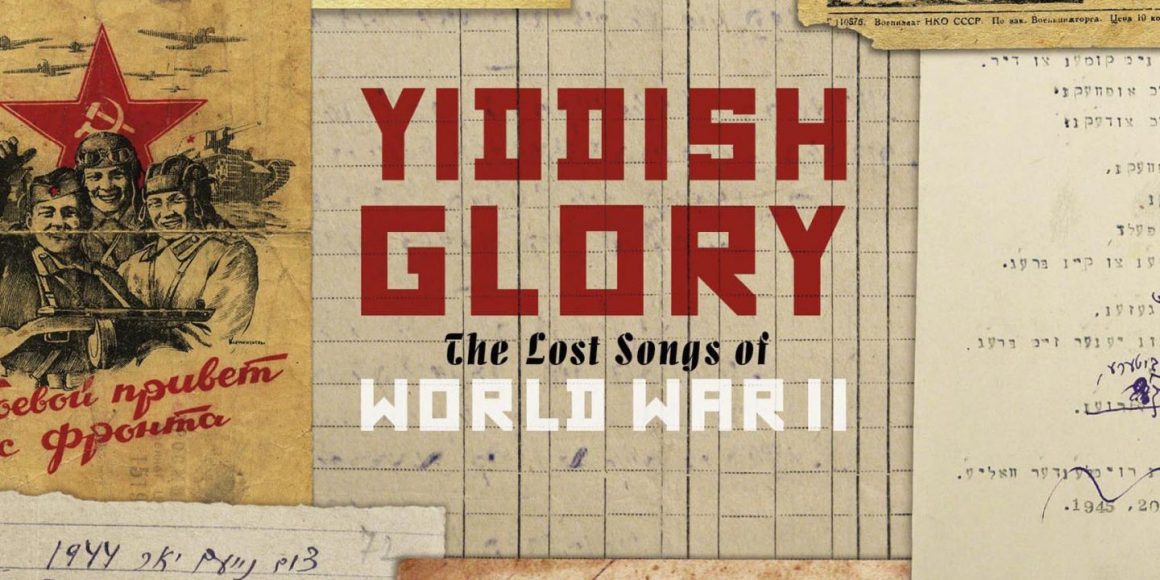

Das Ergebnis ist Yiddish Glory, eine Sammlung von Liedern, die die erschütternden Erlebnisse sowjetischer Juden während des Zweiten Weltkriegs beschreiben. Sogar im Angesicht des Schreckens schufen jüdische Musiker in Lagern und Ghettos ein pulsierendes kulturelles Leben.

Die Kunst bot ihnen Zuflucht, einen tieferen Sinn und sogar eine Form von Widerstand. »Das Letzte, was viele Jiddisch sprechende Menschen taten, war, ein Lied zu schreiben«, sagt Anna Shternshis, die hinter dem Projekt stehende Judaistin der Universität von Toronto. »Bevor Jiddisch ausgelöscht wurde, wurde es gesungen.«

KRIEG Während des Krieges nahm eine Gruppe sowjetisch-jüdischer Ethno-Musikwissenschaftler unter Führung von Moisej Beregowski Hunderte jiddische Lieder auf, in denen der Holocaust und der jüdische Widerstand gegen den Faschismus beschrieben wurden. Ziel war es, die untergehende jüdische Kultur der 40er-Jahre zu bewahren. Nach dem Krieg wollte Beregowski eine Anthologie veröffentlichen, aber das Projekt wurde 1949, auf dem Höhepunkt der Judenverfolgung durch Stalin, eingestellt. Beregowski wurde unter dem Verdacht der Förderung von jüdischem Nationalismus festgenommen. Seine Unterlagen wurden beschlagnahmt, und er starb in dem Glauben, seine Arbeit sei zerstört worden.

Das für einen Grammy nominierte Projekt wurde jetzt erstmals in Tel Aviv aufgeführt.

Erst nach dem Untergang der Sowjetunion stieß eine Bibliothekarin zufällig auf 15 unbeschriftete Kisten mit der Sammlung. Sie katalogisierte sie, doch erst ein weiteres Jahrzehnt später fand Shternshis in der ukrainischen Nationalbibliothek den Schatz handgeschriebener Gedichte. Dort forschte sie für ihre Dissertation über die jüdische Kultur in der Sowjetunion vor dem Krieg. Anstatt, wie sie sagt, »ein weiteres langweiliges Buch« zu schreiben, beschloss Shternshis, daraus mithilfe des russisch-amerikanischen Musikers Psoy Korolenko Lieder erklingen zu lassen. Korolenko war nach eigenen Worten für »melodische Lösungen« für die neu entdeckten Liedtexte zuständig.

Zwar lagen für einige Gedichte Notenvorschläge vor, doch musste Korolenko auf sein musikalisches Wissen über die damalige Zeit zurückgreifen, um für die anderen passende Melodien zu schaffen. Er bezeichnet die ungewöhnliche Zusammenarbeit mit Shternshis als »musikalische Archäologie« und glaubt, dass die ursprünglichen Autoren stolz darauf wären, wie ihr Werk zum Leben erweckt wurde. »Das sind keine persönlichen Tagebücher. Das sind Lieder. Lieder sollen vor Menschen gesungen werden«, sagte er vor der Aufführung in Tel Aviv. »Diese Leute haben nicht erwartet, dass jemand sie jemals hört, denn sie bereiteten sich aufs Sterben vor.«

STALIN Shternshis sagt, die Lieder beschrieben die damalige Zeit in drastischen Einzelheiten. So werde geschildert, was Juden deutschen Soldaten am liebsten antun wollten, und wie sehr sie Hitler hassten. Stalin werde dagegen gelobt – jener Stalin, der wenige Jahre später die jüdische Bevölkerung in seinem Machtbereich selbst verfolgte.

Das Konzert begann mit »Babi Jar«, basierend auf einem mutmaßlichen Augenzeugenbericht über das 1941 verübte Massaker an mehr als 33.000 Juden in einer Schlucht nahe der ukrainischen Hauptstadt Kiew durch Einsatzkräfte der SS und der deutschen Wehrmacht. »Welche Drangsal wir erlitten haben! Welche Art großes schlimmes Urteil ist das?«, heißt es in dem Gedicht. »Oh, vor diesem Unglück sind so viele geflohen. Die Verbliebenen liegen in Babi Jar.«

Das Projekt ist auch Teil aktueller Versuche, die jiddische Sprache wiederzubeleben.

»Joschke aus Odessa« erzählt die Geschichte eines jüdischen Soldaten in der Roten Armee – einer von einer halben Million –, der seine Feinde wie ein Metzger in Stücke schneidet. »Mein Maschinengewehr«, unterlegt von einer Klezmer-Melodie, bezieht sich auf den Stolz eines sonst ohnmächtigen Juden darauf, bewaffnet zu sein.

Solche Lieder dienten später als Beweismittel gegen Beregowski. Er wurde dafür bestraft, sich auf die jüdischen Opfer der Nazis konzentriert zu haben, während nach kommunistischer Erzählweise alle sowjetischen Bürger gleichermaßen Opfer waren. Von den sechs Millionen im Holocaust ermordeten Juden kamen 2,4 Millionen auf sowjetischem Boden ums Leben. Weitere 300.000 starben laut Shternshis entweder im Kampf oder während ihres Abtransports.

TRAUM »Ich denke an diese Leute, die so selten dazu kommen, ihre Geschichten in ihren eigenen Worten zu erzählen. Es wird immer übersetzt und aufbereitet und erläutert. Aber hier fasse ich sie nicht an. Das ist, was sie sagen. Ich lasse sie einfach sprechen«, erklärt Shternshis. »Es ist interessant, jemanden von den Toten zurückzubringen.«

Das Projekt ist auch Teil aktueller Versuche, die jiddische Sprache wiederzubeleben. Viele Sprecher des Jiddischen wurden während des Holocaust umgebracht. Jene, die überlebten, verwendeten die Sprache wegen verbreitetem Antisemitismus nicht mehr öffentlich. In der Sowjetunion galt Jiddisch als verdächtig. Und auch im neuen Staat Israel wurde der Gebrauch des Jiddischen nicht gefördert: Die frühen Zionisten wollten das Neuhebräische als Sprache der Nation durchsetzen und die Symbole der Diaspora hinter sich lassen. Überlebt hat das Jiddische in einzelnen Nischen der ultra-orthodoxen Gemeinde. Zuletzt erfreute es sich eines Revivals unter fortschrittlichen Säkularen, die Kulturorganisationen und ein jiddisches Theater gründeten.

»So ganz war Jiddisch nie weg«, sagt Korolenko, der das Publikum mit seinem nostalgischen Gesang und Klavierspiel unterhielt. »Jiddisch war nie eine tote Sprache, nicht einmal im 20. Jahrhundert, als es so sehr in Gefahr war.«

Für Shternshis hatte die Aufführung in Israel eine besondere Bedeutung. »Die Leute, die diese Lieder sangen, haben alle von Israel geträumt, aber fast niemand hat erlebt, wie das Land gegründet wurde«, sagt sie. »Sie haben es nicht geschafft, wohl aber ihre Musik.«

»Yiddish Glory: The Lost Songs of World War II« ist als CD bei dem Label Six Degrees Records erschienen.