Die Beiläufigkeit ist irritierend. »Straßenszene Unter den Linden. Unterhaltung mit einem russischen Offizier. Nach einer Weile fragt er mich, ob ich nicht Jude sei. Ich sagte ja.« Kurz zuvor hatte Melvin J. Lasky inmitten der Ruinenlandschaft Frankfurts notiert: »Das Haus hatte wohl einem alten jüdischen Professor gehört, der von den Parteibonzen enteignet worden war. Jetzt stand es wieder leer, und ich fand es, denke ich, fast im ursprünglichen Zustand vor. In der kleinen Bibliothek im Arbeitszimmer fand ich Rilkes Essay über Rodin ...«

Zu diesem Zeitpunkt – es ist der 22. November 1945 – ist der 25-jährige Lasky bereits seit neun Monaten in Europa. Als Kriegshistoriker der 7. US-Armee zum nachträglichen Aufzeichnen der Frontverläufe, Vorstöße und Schlachten abkommandiert, interessiert sich der Ex-Trotzkist aus der New Yorker Bronx jedoch eher für die verbliebenen Bibliotheksbestände in den zerschossenen deutschen Städten: Hochkultur unter Ruinen.

tragödie In Stuttgart, Frankfurt, Nürnberg, München, Augsburg und später dann in Berlin – überall spürt der junge Mann die verbliebenen Spuren der NS-Propaganda auf, an den Häuserwänden und in den Köpfen. Doch denkt er bereits über die Gegenwart hinaus: »Wie kann es ein neues Deutschland geben, wenn die Tragödie des alten nicht vollständig und gründlich verstanden worden ist? Wie kann es ohne eine alles überwindende Freiheitsliebe, die nicht auf bloßer Kriegsmüdigkeit beruht, je ein freies, friedvolles Land geben?«

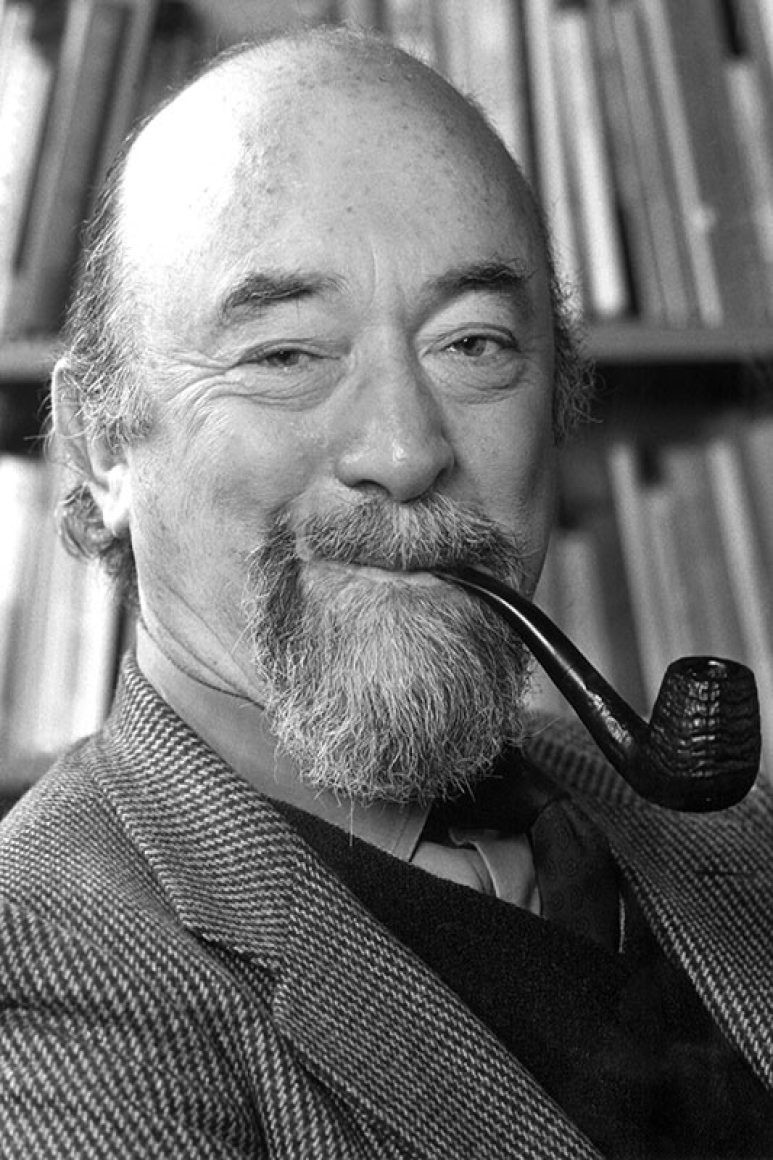

Aus eben dieser Motivation heraus wird Melvin J. Lasky drei Jahre später, im Herbst 1948, mit Unterstützung der amerikanischen Militärbehörden jene Zeitschrift gründen, die den 2004 in Berlin gestorbenen Journalisten für Jahrzehnte berühmt machen sollte – »Der Monat«. Der Abschied vom verhängnisvollen deutschen Sonderweg – hier wurde er eingeleitet, hier wurde vor der neuen Gefahr des expandierenden Stalinismus gewarnt, hier fanden die einst aus Nazideutschland vertriebenen jüdischen Schriftsteller und Intellektuellen zumindest publizistisch eine Heimat – Hans Sahl und Manès Sperber, Arthur Koestler und Hilde Spiel, Peter de Mendelsohn, Alfons Silbermann und Walter Mehring.

kühl Umso frappierender ist in Laskys Tagebuch, das dieser Tage unter dem Titel Und alles war still erschienen ist, herausgegeben und knapp kommentiert von dem Konstanzer Historiker Wolfgang Schuller, die völlig fehlende Reflexion über die Schoa. So präzise Lasky etwa deutsche Selbst-Exkulpationen analysiert – »Wir wussten von nichts«, »Hitler war’s« – oder im ersten thüringischen Nachkriegssommer – Anhängern der Linkspartei und deren Geschichtslüge von den »guten Anfängen« sei es empfohlen – die Repressionen der sowjetischen Besatzungsmacht gegen sozialdemokratische KZ-Rückkehrer: Was mit den Juden geschehen war, bleibt unterbelichtet. Der Sohn einer zu Beginn des 20. Jahrhunderts aus Lodz nach Amerika ausgewanderten polnisch-jüdischen Familie scheint sich tatsächlich mehr für das materielle und geistige Elend der Deutschen zu interessieren als für das Schicksal ihrer Opfer.

Dabei hatte Lasky bereits Anfang der 40er-Jahre in Zeitungsartikeln das Schweigen Präsident Roosevelts zum nationalsozialistischen Judenmord angeklagt. Dennoch findet sich in diesem Tagebuch an keiner Stelle auch nur eine Überlegung über das Schicksal seiner in Polen verbliebenen Verwandten, über die womöglich äußerst konkrete Verstrickung so mancher Deutscher, die ihm da begegnen.

Selbst als er, versehen mit einem Empfehlungsschreiben Hannah Arendts, in Heidelberg das Ehepaar Jaspers trifft und erfährt, dass die Frau des integren, in der Nazizeit mit Berufsverbot bestraften Philosophen Jüdin ist, wird dies beinahe kühl notiert. Dagegen seine Emphase und Empathie, wenn es um intellektuelle Nahrung geht: »Wieder zu Gertrud und Karl Jaspers, ausgerüstet wie üblich mit amerikanischen Zeitschriften, Zeitungsausschnitten, Briefen und Konserven, Zigaretten, Suppe, Nudeln und Kaffee. Der Professor ganz begeistert von diesen Zeitschriften. Der Geist der Kontroverse, der Diskussion, des scharfen Aufeinanderpralls von Ideen, das sorgte bei ihm für leuchtende Augen.«

geschenk Ich erinnere mich, wie dem alten Lasky in den 90er-Jahren in Berlin Tränen in die Augen schossen, wenn er von der »reeducation« sprach, der versuchten intellektuellen Re-Zivilisierung eines Volkes. War es deshalb vielleicht ein aus unbenennbarem Schmerz geborener Pragmatismus, der ihn dazu brachte, sich weniger mit dem Holocaust zu beschäftigen als mit einer deterministisch hochfahrenden deutschen Geisteshaltung à la Hegel, die – wie er verblüffend schnell erspürte – Tür und Tor geöffnet hatte für die mörderischen Schimären von Hitlerscher »Vorsehung« und Marxscher Geschichts-Teleologie?

Auch nach Lektüre dieses präzise und atmosphärisch dicht geschriebenen Tagebuchs weiß man allerdings nicht, ob diese Entscheidung eine bewusste war. Umso größer der Respekt und die Dankbarkeit für das, was Lasky später auf den Seiten des weltläufig-tiefgründigen »Monat« den Deutschen als Geschenk machte, geradezu unverdient.

Melvin J. Lasky: »Und alles war still. Deutsches Tagebuch 1945«. Hrsg. von Wolfgang Schuller, übersetzt von Christa Krüger und Henning Thies. Rowohlt, Hamburg 2014, 490 S., 24,95 €

Marko Martin ist der Autor von drei Büchern über Melvin J. Lasky und den »Monat«.