In seinen Filmen hat sich der 1950 in Haifa geborene Filmemacher Amos Gitai stets mit Kriegen und Konflikten befasst, mit dem Erbe des Holocaust und den Traumata seines Heimatlandes. Doch eines ist ihm nie abhandengekommen: der Aufruf zum Dialog.

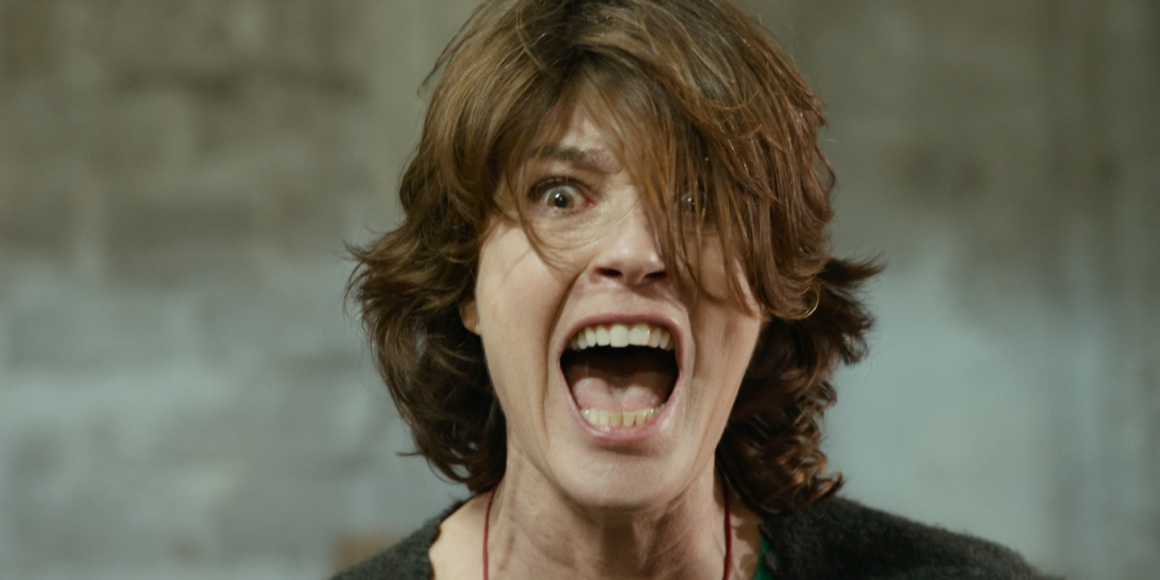

Das gilt auch für Shikun, seinen jüngsten Film, an dessen Ende programmatisch das Gedicht »Denke an die anderen!« des palästinensischen Dichters Mahmud Darwisch steht. In dem zwischen absurdem Theater und Experimentalfilm changierenden Werk verdichtet Gitai die israelische Gesellschaft sinnbildlich, und zwar in einem brutalistischen Sozialbau, auf Hebräisch »Shikun«, ohne jedoch zu vereinfachen. Inspiriert ist das Ganze von Eugène Ionescos Die Nashörner, einem Klassiker des Absurden Theaters, in dem sich Menschen, die opportun zu einem totalitären System agieren, in Nashörner verwandeln.

Ein Investor hat Immobilienkäufern einen Meerblick inmitten der Wüstenstadt versprochen

Gemeinsam mit einem experimentellen Soundteppich bildet die französisch-schweizerische Schauspielerin Irène Jacob das Bindeglied zwischen einem Reigen loser (Alltags-)Begegnungen und Episoden. Die Handlung: Ein Investor hat Immobilienkäufern das Versprechen eines Meerblicks inmitten der Wüstenstadt gemacht und streitet mit dem Architekten darüber, ob die Synagoge in den Keller oder aufs Dach soll. In einem Hebräischsprachkurs lernen Männer und Frauen aus Indien und Weißrussland, eine Familie aus der Ukraine bezieht eine Wohnung, und zwei Rabbis diskutieren über die Hochzeit mit einer »Schickse«.

Der Film beginnt auf einem langen Außenkorridor und gräbt sich tiefer ins Gebäude mit seinen leeren Ladenflächen und einem unterirdischen Busbahnhof – eine auch metaphorische Bewegung ins Innere, wo eine Israelin und ein Palästinenser sich küssen oder eine Frau ein Bilderbuch von Kindern aus Theresienstadt vorstellt. Am Dreh beteiligt waren Israelis, Palästinenser sowie Angehörige weiterer Nationalitäten. Gesprochen wird Hebräisch, Arabisch, Französisch, Jiddisch und Ukrainisch.

Inszeniert als Reaktion auf den Rechtsruck und den geplanten Umbau des Justizwesens der Regierung von Benjamin Netanjahu, erscheint der vor dem 7. Oktober 2023 gedrehte Film heute noch dringlicher. Der geschichtsträchtige Beton bebt zwischen gestern und heute, Ultraorthodoxen und Progressiven, Gentrifizierung und Raubtierkapitalismus. Was bringt die Zukunft?

Der Film läuft ab dem 9. Januar im Kino.