Wieso hat es eigentlich so lange gebraucht für eine Ausstellung über das Jüdische in der deutschen Fernsehunterhaltung nach 1945? Das Thema lag schon lange in der Luft, wie man in der Münchner Schau Das war spitze! Jüdisches in der deutschen Fernsehunterhaltung schnell merkt.

Das Jüdische Museum der bayrischen Landeshauptstadt schaut sich Unterhaltungsshows, Krimireihen und Fernsehserien an, wobei das Schwergewicht auf der vielleicht goldenen Zeit des Mediums liegt, den 60er-, 70er- und frühen 80er-Jahren, als Fernsehen noch ernst genommen wurde, wirkungsmächtig war und nicht das Nebenbei-Medium heutiger Tage. Gestreift werden auch Talkrunden mit Michel Friedman und Vorabendserien jüngeren Datums wie Berlin, Berlin.

quizmaster In zehn abwechslungsreichen Stationen, von denen einige eine ironisch-liebevoll mit Fernsehsesseln und 70er-Jahre-Tapeten gestaltete Kabinenanmutung verpasst bekamen, blättert Kuratorin Ulrike Heikaus einen bunten aufklärerischen Bilderbogen auf. Der setzt, passend zum Thema mit der »Aufblende« ein, Untertitel »Spaß muss sein«.

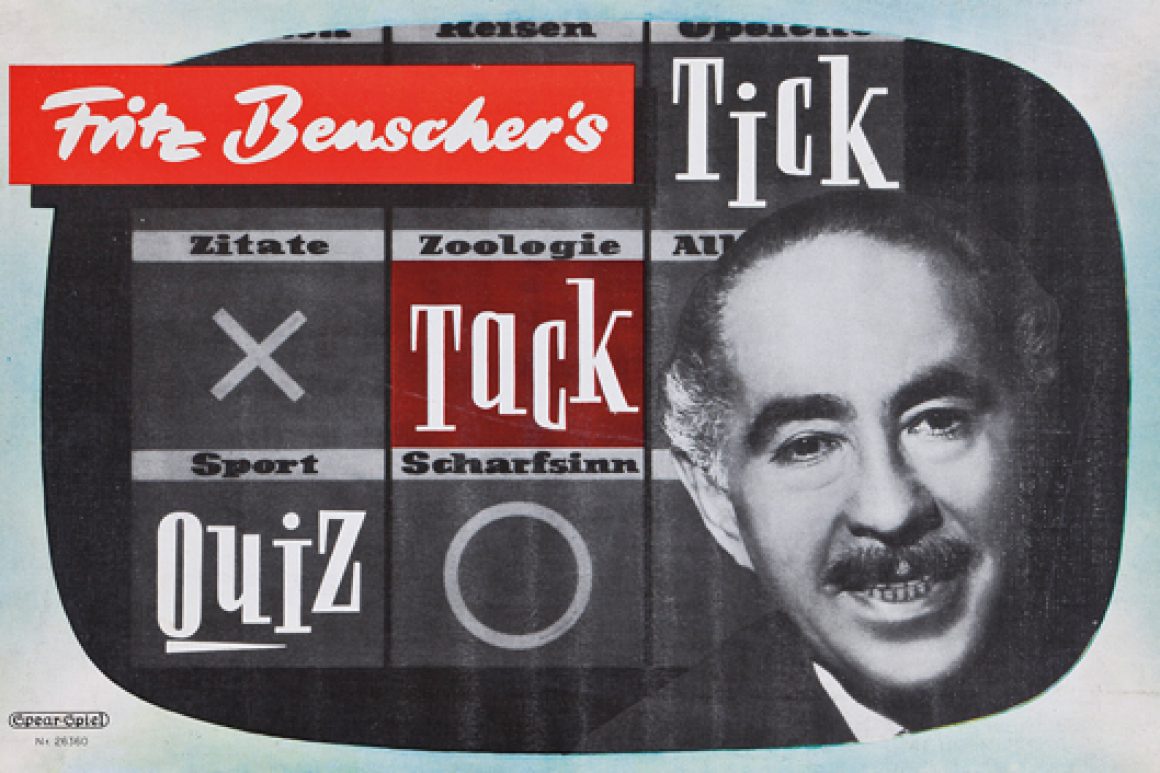

Es folgen »Zuschreibungen und Aneignungen« und mehrteilige monografische Abteilungen über Hans Rosenthal – die Ergiebigsten, weil dank Leihgaben aus Familienbesitz am reichhaltigsten Dokumentierten. Vorgestellt wird auch der heute nur noch wenigen bekannte Münchner Rundfunkjournalist Fritz Benscher. Er moderierte ab 1958 die beliebte Quizshow Tick-Tack-Quiz in der ARD.

Rosenthal wie Benscher, der mehrere Konzentrationslager überlebte, machten ganz bewusst apolitische Unterhaltung. Ihre Vergangenheit als KZ-Insasse, beziehungsweise als »U-Boot«, versteckt in einer Berliner Gartenlaube, blendeten die beiden populären Moderatoren aus. Bewusste, pazifizierende Prävention könnte man das nennen.

Stellung Denn traute sich Rosenthal, wie er das einmal in einer »Dalli Dalli«-Folge tat, aus seiner Quizmasterrolle herauszutreten und öffentlich Stellung zu nehmen gegen ein Waffen-SS-Kameradschaftstreffen, oder gestaltete er eine Sendung, die an nach 1933 verbotene und ermordete Komponisten erinnerte, schwoll der antisemitische Chor sofort an, trudelte en masse diffamierende Zuschauerpost ein.

In München sind die Briefe ausgestellt. Von einem »anmaßenden Juden« ist da die Rede, vom »Israeliten« Rosenthal; signiert wurde mit »Kriminalkommissar und einst SS-Mitglied«. Der Firnis der Beliebtheit war dünn, da halfen auch keine Luftsprünge und »Das war spitze!«-Rufe.

Klugerweise ausgelassen werden in der Schau das Histotainment à la Guido Knopp und Literaturverfilmungen, von Egon Monks anspruchsvollen Streifen über Ralph Giordanos Bertinis bis zum Biopic über Marcel Reich-Ranicki. Dafür gibt es einen Blick hinter die Kulissen der Bilderindustrie und einen dokumentarischen Fotoessay über den Fundus des Studios Babelsberg.

Die verordnet pittoreske Verkitschung des Judentums in der antizionistischen DDR wird in einem klugen, aufschlussreichen Essay lediglich im Begleit- buch abgehandelt. Mit dem Marionettenkünstler und KZ-Überlebenden Arminio Rothstein, in Österreich als »Habakuk« bis heute bekannt, wird die Frage berührt: Wer darf eigentlich wie das Jüdische medial verhandeln?

klischees Was sich offenbar seit 50 Jahren nicht geändert hat in der deutschen Fernsehunterhaltung, ist die Darstellung von Juden als Exoten. In den 60er-Jahren wurden Schlagersänger aus Israel wie Abi und Esther Ofarim entweder als fremdartig-bunt inszeniert oder man fragte sie abwegige politische Statements ab. Und wenn – bis heute – orthodoxe Juden im Bild erscheinen, dann als Vertreter eines flirrend fremden, irgendwie anderen Milieus. So etwa in dem 2003 ausgestrahlten Tatort Der Schächter und in dem Götz-George-Vehikel Schimanski – Das Geheimnis des Golem (WDR 2004).

Beide Male wurde die Rolle des Juden besetzt mit Nikolaus Paryla. Körperlich krumm, ja herzerweichend, fast grotesk schwächlich, repräsentiert er offenbar immer noch weitgehend unaufgelöste Vorurteile. Das sich so gern aufklärerisch gerierende öffentlich-rechtliche Fernsehen erweist sich hier als intellektuell flach wie ein Plasmabildschirm. Ähnlich in der Lindenstraße.

Hanno Loewy handelt in seinem Katalogbeitrag die Darstellung von Juden in der ARD-Dauersoap mit tiefenentspannter Ironie ab und zeigt, wie über gut gemeinter Gewissens- und Vergangenheitserforschung (Stichwort: Stolpersteine) die holprige Dramaturgie gänzlich entgleist. Zum Vergleich: Eine amerikanische Erfolgsserie wie Numb3rs – Die Logik des Verbrechens, die in den USA zwischen 2005 und 2010 lief und auch in Deutschland ausgestrahlt wurde, hatte mit Rob Morrow, David Krumholtz und Judd Hirsch gleich drei positive jüdische Hauptdarsteller, von denen einer auch in seiner Rolle Trost in der Synagoge suchte und das Gespräch mit dem Rabbiner. Amerika, du hast es besser. Auch in der Fernsehunterhaltung.

»Das war spitze! Jüdisches in der deutschen Fernsehunterhaltung«, Jüdisches Museum München, bis 6. November. Der Katalog ist im Klartext Verlag erschienen.

www.juedisches-museum-muenchen.de