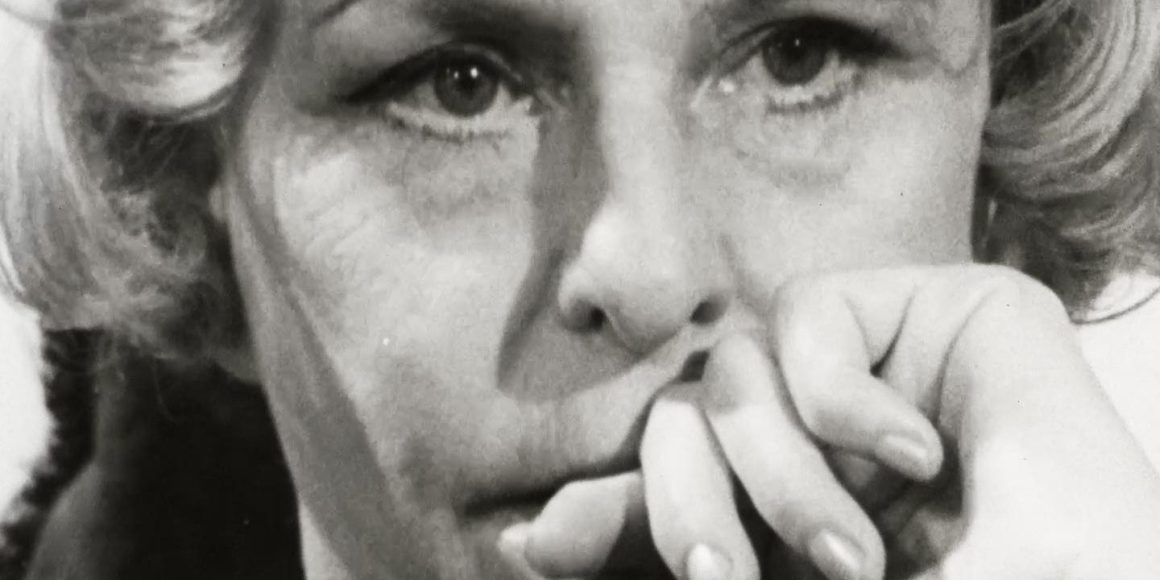

Dieser Blick lässt nicht los. Zwischendurch schaut Leni Riefenstahl immer wieder mal direkt in die Kamera, und in ihren Augen spiegeln sich: Härte, eine gewisse Abschätzigkeit und Arroganz. Wer war Leni Riefenstahl? Auch wenn Dokumentarfilmer Andres Veiel in seinem Film Riefenstahl (ab 31. Oktober im Kino) keine abschließende Antwort geben kann, so liefert er doch ein vielsagendes Bild der berüchtigten Filmemacherin und NS-Propagandistin.

Nach dem Tod von Horst Berger, Riefenstahls letztem Partner, standen Veiel und seiner Produzentin Sandra Maischberger 700 Kisten neues Material zur Verfügung: Briefe, Filmschnipsel, Tonaufnahmen, mitgeschnittene Telefonate. Dem Film ist seine jahrelange Recherche eingeschrieben. 18 Monate habe er, so Veiel, im Schneideraum verbracht.

Mittels assoziativer Montage blickt der Film, der in diesem Jahr bei den Filmfestspielen in Venedig außer Konkurrenz Premiere feierte, auf Riefenstahl. Angefangen bei ihrem Debüt Das blaue Licht (1932), einem mythisch-romantischen Bergfilm, hangelt er sich über die Werke der Regisseurin durch die Jahre. Zentral sind Triumph des Willens (1934), Riefenstahls Inszenierung eines NSDAP-Parteitags, und ihre Filme über die Olympischen Spiele von 1936.

Die inszenierte Fassade bröckelt

Riefenstahl starb 2003 im Alter von 101 Jahren und hat zeitlebens daran gearbeitet, ihre Biografie auszubügeln. Doch durch Off-Aufnahmen, in denen sich die Filmemacherin in herrischen Wutausbrüchen über die Fragen ihrer Interviewpartner aufregt, bröckelt ihre inszenierte Fassade immer wieder.

Sie habe, sagt Riefenstahl, nur dokumentiert und Kunst, nie Politik gemacht. Etwas, das man ihr zu keiner Zeit glaubt, denn auch, wenn Veiel in seiner Montage der Aufklärung nicht daran interessiert ist, ein einseitiges Bild der Filmemacherin zu zeichnen, so entlarvt er doch immer wieder die Frau und Bildmanipulatorin zwischen Hitler-Hype, radikaler (gespielter?) Naivität und heftigem Ehrgeiz mit ihren eigenen Mitteln.

Nach Spielfilmen wie Jonathan Glazers The Zone of Interest über Auschwitz-Lagerleiter Rudolf Höß oder Joachim Langs Führer und Verführer blickt auch Riefenstahl auf eine Mittäterin. Durch diesen filmischen Paradigmenwechsel, diese derzeitige Fokussierung auf die NS-Täter, offenbaren sich erschreckend aktuelle Mechanismen unserer von Polykrisen und einem Erstarken der Rechtsextremisten durchdrungenen Gegenwart.