Ingmar Bergman (1918–2007) war einer der bedeutendsten europäischen Regisseure. Am 14. Juli jährt sich der Geburtstag des schwedischen Filmemachers, der 2007 verstarb, zum 100. Mal. Auch in Deutschland wird dieser Geburtstag begangen. Am vergangenen Donnerstag kam der Dokumentarfilm Auf der Suche nach Ingmar Bergman ins Kino. Die Regisseurin Margarethe von Trotta spricht darin mit Freunden, Bekannten, Mitarbeitern und Angehörigen Bergmans.

Das Deutsche Filmmuseum in Frankfurt am Main zeigt seit dem 20. Juni in einer Werkschau die enge Zusammenarbeit zwischen Bergman und der Schauspielerin Liv Ullmann, seiner zeitweiligen Lebensgefährtin, die in zahlreichen Bergman-Filmen mitspielte, etwa Schande (1968), Passion (1969) oder Das Schlangenei (1977).

Schock Ingmar Bergman wurde 1918 in Uppsala als Sohn eines strengen lutherischen Pastors geboren, mit dem er sein Leben lang haderte. Als Teenager schickten ihn seine Eltern für einen Sommerurlaub zu Freunden nach Deutschland. In Weimar, es war Mitte der 30er-Jahre, sah er bei einem Nazi-Aufmarsch Adolf Hitler. In seiner Autobiografie Laterna Magica schrieb Bergman ganz offen über seine damalige Begeisterung für den Nationalsozialismus und den Antisemitismus seiner Familie.

1999 erzählte er einer schwedischen Journalistin: »Als die KZs geöffnet wurden und die Tragödie bekannt wurde, wollte ich es nicht glauben. Erst war ich davon überzeugt, dass es sich um Propaganda der Alliierten handele. Als ich die Wahrheit begriff, war der Schock unbeschreiblich, unfassbar. Ich kann auch heute nicht begreifen, wie man noch mit den Nazis sympathisieren kann.«

In den 40er-Jahren begann Bergman, für den Film und das Theater zu arbeiten. Sein erster Spielfilm, Krise, kam 1946 ins Kino. In vielen seiner Werke setzte er sich mit Themen wie Schuld und Sühne, Tod und Einsamkeit sowie immer wieder mit seiner traumatischen protestantischen Erziehung auseinander. Seine größten Erfolge feierte er in den 50er- und 60er-Jahren mit Filmen wie Das siebente Siegel, Wilde Erdbeeren (beide 1957) oder Persona (1966).

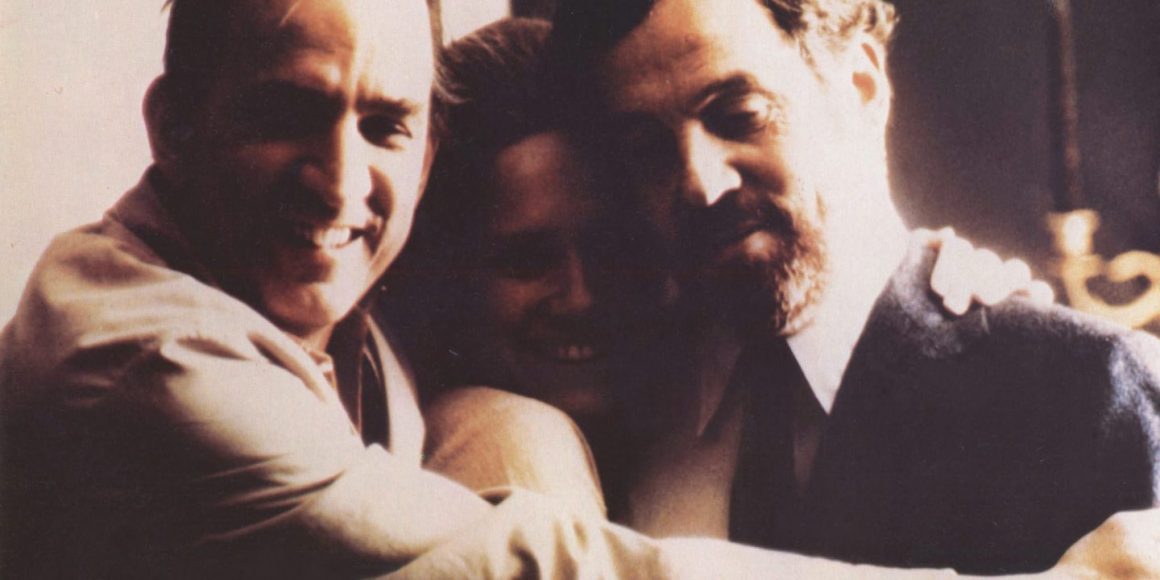

Kabbala Bergman versammelte ein Team von Schauspielern um sich, mit denen er immer wieder zusammenarbeite. Neben Liv Ullmann gehörten dazu Harriet Andersson, Ingrid Thulin, Max von Sydow oder Erland Josephson. Mit Josephson, Mitglied der jüdischen Gemeinde von Stockholm, verband Bergman eine lebenslange enge Freundschaft. Er setze ihn in Filmen wie Stunde des Wolfs (1968), Schreie und Flüstern (1972) sowie, an der Seite von Liv Ullmann, in Szenen einer Ehe (1973) ein.

Auch in Bergmans größtem finanziellen Erfolg Fanny und Alexander (1982), den es in einer Kino- und einer wesentlich längeren Fernsehfassung gibt, wirkte Erland Josephson mit. Zwar nicht in der Haupt-, dafür aber in einer sehr signifikanten Nebenrolle. Erzählt wird die Geschichte der bürgerlichen, jedoch unkonventionellen Theaterfamilie Ekdahl im Uppsala des frühen 20. Jahrhunderts.

Josephson spielt darin den orthodoxen Juden Isak Jacobi, Antiquitätenhändler, Mystiker und Kabbalist, außerdem ein ehemaliger Geliebter der Großmutter und nach wie vor Freund der Familie Ekdahl. Besonders bei den Kindern ist »Onkel Isak« sehr beliebt, denn er ist zu alledem ein begnadeter Geschichtenerzähler.

Tanach Am Ende ist es Isak Jacobi, der die Kinder Fanny und Alexander aus der eisernen Fuchtel ihres Stiefvaters, eines überstrengen, freudlosen – und obendrein antisemitischen – protestantischen Pfarrers befreit. Schwer vorstellbar, dass Bergman in der Figur dieses lutherischen Patriarchen nicht seinen eigenen Vater porträtierte und seinen eigenen kindlichen Wunsch nach Befreiung inszenierte.

Zwei Jahrzehnte später, 1993, sollte Ingmar Bergman dann mit Erland Josephson in der Hauptrolle für das Königliche Dramatische Theater Stockholm das Stück Goldberg-Variationen von George Tabori inszenieren. Bei dem damaligen Stockholmer Oberrabbiner Morton Narrowe suchte Bergman seinerzeit Inspiration, wie Katharina Schmidt-Hirschfelder 2008 in der Jüdischen Allgemeinen schrieb: »Mehr als drei Stunden verbrachte Narrowe in dem Theaterhaus, beantwortete Fragen, diskutierte unklare Textpassagen und interpretierte das Tabori-Stück aus seiner Sicht als einen ›Bibel-Exkurs mit dem Theaterregisseur als einer Art Gottesfigur‹, die frustriert sei von der Schöpfung. ›Genau wie im Tanach. Und wer muss für die menschlichen Fehlschläge geradestehen? Goldberg! Die Inkarnation des jüdischen Volkes.‹ Der Regisseur sei nach diesem Intensivkurs in Judentum, Bibelkunde und Textauslegung ›hochzufrieden‹ gewesen.«

Vieles im Werk Ingmar Bergmans lässt sich als Auseinandersetzung mit seinen eigenen frühen Nazi-Sympathien interpretieren. Er hat diese nie verschwiegen und die Verantwortung dafür übernommen – ohne sich je, wie viele seiner deutschen Altersgenossen, in einer Art Schuldabwehr selbst zum Moralisten aufzuschwingen. (mit epd)

Lesen Sie mehr unter

www.juedische-allgemeine.de/article/view/id/2223