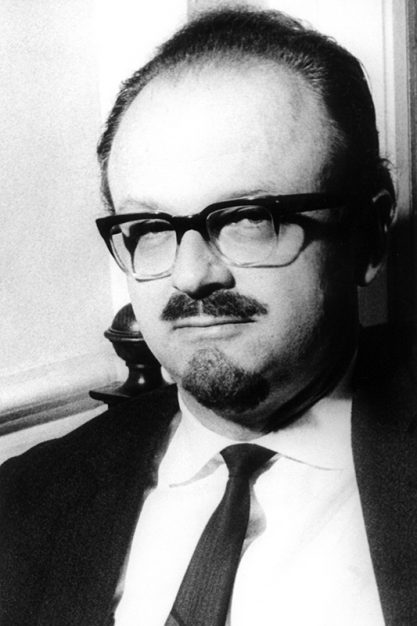

Der am 3. Februar im Alter von 92 Jahren verstorbene Heinz Düx war ein ungewöhnlicher Justizjurist. Anders als nahezu alle seiner Kollegen in Bund und Ländern war er bei seinem Eintritt in den Staatsdienst Anfang der 50er-Jahre unbelastet.

Der Nazi-Gegner hatte die NS-Herrschaft mit Geschick und Mut überstanden. Als Ende 1944 das Regime die letzten Kräfte für den »Volkssturm« rekrutierte, entzog er sich und überlebte im Versteck.

Politisch ließ sich Düx von Anfang an nicht festlegen. Der unorthodoxe Geist stand links, war aber zeitlebens zu sperrig und zu autonom, als dass er sich einem Parteiprogramm verschrieben hätte. Eine Konstante wies er jedoch auf, sowohl als Jurist als auch als Publizist: Düx stand auf der Seite der Opfer des Nationalsozialismus und war immer bestrebt, das bestehende und von ihm oft als unzulänglich erachtete Recht zugunsten der Überlebenden der NS-Verfolgungspolitik anzuwenden.

NS-Verbrecher Im Gegensatz zu vielen seiner Richterkollegen am Landgericht Frankfurt am Main begrüßte er die Bestrebungen des im April 1956 ins Amt des Generalstaatsanwalts berufenen Fritz Bauer, NS-Täter zu verfolgen und vor Gericht zu stellen. Als es Bauer gelang, Verfahren gegen NS-Verbrecher an die Frankfurter Staatsanwaltschaft zu ziehen, bot sich dem Landgerichtsrat Düx ein Arbeitsfeld, das seinem Streben nach Recht und Gerechtigkeit für die NS-Opfer entsprach.

Im Frühjahr 1959 hatte Bauer eine Entscheidung des Bundesgerichtshofs herbeigeführt, durch die die Zuständigkeit des Frankfurter Landgerichts für die Untersuchung und Entscheidung in Sachen Auschwitz bestimmt wurde. Mit Bauer war Düx der Auffassung, dass Komplexverfahren gegen möglichst viele Angeklagte anzustrengen sind, in denen das gesamte Vernichtungsgeschehen aufzuklären war. Zwei Jah- re lang ermittelten die von Bauer bestellten Staatsanwälte gegen Auschwitz-Täter.

Ihre Beschuldigtenliste umfasste bereits 1960 rund 1000 SS-Angehörige. Mitte 1961 war die Anklagebehörde so weit, beim Landgericht den Antrag auf Eröffnung der gerichtlichen Voruntersuchung zu stellen. Düx, zum Untersuchungsrichter in Sachen Auschwitz bestellt, hatte die Aufgabe, die 52 Bände umfassenden Ermittlungsakten auszuwerten, die Beweismittel durch erneute Vernehmung der Beschuldigten zu sichern und weitere Beweise zu ermitteln.

Zeugen Die Auswertung der Akten der Auschwitz-Verfahren zeigt, dass Düx ab Sommer 1961 bis Anfang 1964 gegen rund 50 SS-Männer (und Funktionshäftlinge) ermittelte und sie quer durch die Republik an ihren Wohnorten vernahm, sofern sie nicht bereits, was nur auf wenige zutraf, in Untersuchungshaft saßen. Darüber hinaus vernahm er rund 250 Zeugen, Überlebende und SS-Angehörige. Weder Mittel noch Zeit sparte der Untersuchungsrichter, gegen die beschuldigten SS-Männer sowie gegen Häftlinge, die sich als Handlanger der SS schuldig gemacht hatten, Beweise zu ermitteln.

Häufig wird in der historischen Forschung die Rolle der Untersuchungsrichter in Verfahren gegen NS-Täter verkannt. Sie konnten anhängige Verfahren beschleunigen und ausweiten, sie konnten sie aber auch verschleppen und im Sande verlaufen lassen. Düx gehörte zu den Richtern, die gegen Widerstände in der eigenen Behörde die von der Staatsanwaltschaft angestrebten Großverfahren tatkräftig vorbereiteten.

Verfahren Wie wenig geneigt das Frankfurter Landgericht war, die von Fritz Bauer geplanten Komplexverfahren zu ermöglichen, zeigen die »Geheimvermerke«, die Düx anlegte und wohlweislich nicht zu den Akten gab. Richterkollegen legten ihm nahe, das Verfahren aufzuspalten und die Zuständigkeit des Landgerichts zu verneinen. Der unerbetene Rat der aufklärungsunwilligen Juristen hatte den Zweck, das Großverfahren zu vermeiden und der Sachverhaltsaufklärung nicht dienliche Einzelverfahren herbeizuführen. Heinz Düx ließ sich aber nicht beirren.

An Juristen wie Düx hat es nicht gelegen, dass im Rückblick auf die justizielle Aufarbeitung der NS-Verbrechen vom Versagen der Justiz gesprochen werden muss. Ohne ihn und wenige andere sähe die Bilanz noch verheerender aus.

Der Autor ist Mitarbeiter und ehemaliger Archivleiter des Fritz Bauer Instituts.