Hinweise in der Geschichte aufzuspüren, die Aufschluss über eigene Wurzeln geben können, ist ein reizvolles Unterfangen. Eine Schriftquelle aus dem Jahr 321 lädt dazu ein, sich gemeinsamer jüdisch-christlicher Geschichtlichkeit auf deutschem Boden zu vergewissern. Das Edikt des Römischen Kaisers Konstantin ist hierfür ein wertvoller Beleg.

Es lässt die Existenz von Juden in Köln vor 1700 Jahren als sicher erscheinen. Ist dies eine Überraschung? Die Gegenfrage wäre: Warum sollte es diese frühe Gemeinsamkeit im Rahmen römischer Herrschaft auch nördlich der Alpen eigentlich nicht gegeben haben? Jüdisches Leben in Rom ist schließlich schon in den beiden vorchristlichen Jahrhunderten belegt. Juden lebten dort erst als Diplomaten, dann als Sklaven und Bürger. Sie wanderten parallel mit den ersten Christen über Frankreich nach Westen und Norden.

QUELLE Wann aber bewohnten die ersten Juden das Gebiet, das heute Deutschland ist – und wann überhaupt römische Städte nördlich der Alpen? Historiker und der Verein »321–2021: 1700 Jahre jüdisches Leben in Deutschland« berufen sich auf das Edikt des Kaisers Konstantin als erste Schriftquelle, die das für das Jahr 321 belege.

Warum erließ der Kaiser dieses Edikt? Auch das verraten die Quellen nicht.

Doch je genauer man es betrachtet, desto deutlicher wird auch, wie wenig es den Wunsch nach konkreten Informationen über das damalige jüdische Leben befriedigen kann. Was eigentlich ist sein Inhalt? Genau genommen »privilegiert« das Edikt die Juden Kölns nicht, dass nun auch sie in den Stadtrat berufen werden dürfen, wie es oft interpretiert wird. Es verpflichtet sie vielmehr dazu. »Diese Ämter waren in der Spätantike nicht sonderlich beliebt«, erklärt der Archäologe und Historiker Sebastian Ristow von der Universität Köln. »Das Amt war mit Kosten verbunden, mit Abgaben für gemeinnützige Zwecke.«

Zum »Trost«, so heißt es in Konstantins Edikt daher weiter, dürften »je zwei oder drei« der Juden von der Stadtratspflicht ausgenommen werden. Darin also lag die »dauernde Privilegierung«, in der Ausnahme – darin, dass diese »zwei oder drei« nicht in den Stadtrat mussten.

Das knappe Edikt lasse drei Annahmen als plausibel erscheinen, sagt Sebastian Ristow: erstens, dass es im Jahr 321 überhaupt Juden in Köln gab. Dass, zweitens, mindestens einer davon über genügend Reichtum verfügte, dass er für ein Stadtratsamt infrage kam. Und drittens, dass es in mehr oder weniger allen römischen Städten Juden gegeben haben muss, da sonst das Edikt nicht allgemeingültig erlassen worden wäre. Was es aber nicht aussagt: ob es 20, 30 oder 300 Jahre danach Juden in Köln gegeben hat, wie viele es gewesen sind, wie ihre Stellung war.

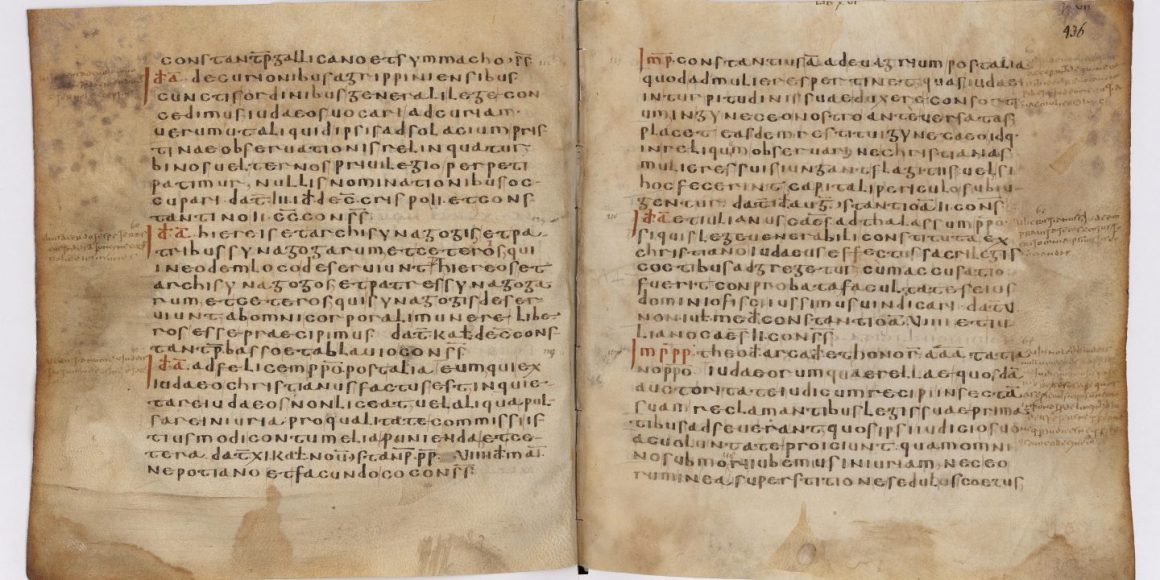

ABSCHRIFTEN Das kaiserliche Edikt ist nicht im Original erhalten. Erhalten sind Abschriften – und Abschriften von Abschriften. Die älteste ist in der Vatikanischen Bibliothek erhalten. Sie stammt aus dem 6. Jahrhundert und ist eine Kopie einer byzantinischen Quelle aus der Mitte des 5. Jahrhunderts (»Codex Theodosianus«). Dieser wurde 439 für das ganze Römische Reich rechtsverbindlich, also für die bereits getrennten Reiche Ost- und Westrom.

Das Römische Reich war durch äußere Angriffe und innere Spaltungen gefährdet.

In dem Codex vereinigten Gelehrte im Auftrag des Kaisers Theodosius in Byzanz Rechtsquellen aus der Zeit Konstantins. »Man kann sich das so vorstellen, dass sie gesammelt haben, was sie bekommen haben«, sagt Ristow, »denn sie hatten in Byzanz kein eigenes Archiv.« So kann es sein, dass Konstantins Erlass in den Kölner Archiven erhalten war, in anderen Städten nicht. Ob dem Edikt wirklich, wie oft geschrieben, eine Anfrage der Kölner Juden voranging, ist gleichfalls unklar.

Warum erließ der Kaiser dieses Edikt? Auch das verraten die Quellen nicht. Historiker urteilen über diese Frage mit ähnlicher Vielstimmigkeit wie überhaupt über die Frage, warum Konstantin als erster Kaiser Roms das zuvor verfolgte Christentum tolerierte (312/313) und damit den Weg ebnete, dass es Jahrzehnte später Staatsreligion werden konnte (393).

KALKÜL Die Möglichkeiten einer Antwort auf die Frage nach Konstantins Motiven beginnen bei der persönlichen Zuneigung zum Monotheismus, zu einer christologisch gedeuteten Licht-Vision, und sie enden beim profanen machtstrategischen Kalkül. Das Römische Reich war durch äußere Angriffe und innere Spaltungen gefährdet.

Es lag nahe, den zunehmend großen Bevölkerungsanteil der Christen in den Staat zu integrieren, ihm staatliche Ämter zuzumuten und den Kirchenbau zu gestatten. Überhaupt ähneln sich Glaube und Kultus der Juden und Christen aus römischer Sicht – in ihrer Ablehnung der römischen Vielgötterwelt und auch in der Weigerung, den Kaiser anzubeten. Die Christen sind für Rom aber das größere Politikum, da sie im Unterschied zu den Juden missionieren und ihre Zahl viel schneller steigt.

Das Edikt ist ein zuverlässigerer Zeuge jüdischen Lebens als die wenigen Ausgrabungsfunde.

Auch über demografische Fakten – wie die Anzahl oder Anteile von Christen, »Heiden«, Juden im spätantiken Rom – ist wenig bekannt. Ein Synagogenbau in Köln aus dem 4. Jahrhundert wurde nicht gefunden (der früheste Fund datiert auf das 11. Jahrhundert). Es gibt auch keine sonstigen archäologischen Funde, die jüdisches Leben für die Zeit vor 1000 in Köln dokumentieren. Überhaupt, daran erinnert der Archäologe Ristow, gibt es steinerne Hinterlassenschaften, etwa Grabinschriften, nur vom »oberen Prozent« der Wohlhabenden, die sich das leisten konnten. Solche seien aber nur aus Frankreich bekannt, nicht aus Deutschland.

ZEUGE Die konstantinische Schriftquelle ist in vielerlei Hinsicht ein zuverlässigerer Zeuge jüdischen Lebens als die wenigen Ausgrabungsfunde. Denn selbst dann, wenn spätantike Symbole wie eine Menora oder mit jüdischen Symbolen verzierter Schmuck gefunden werden (wie in Trier, Essen oder häufiger Frankreich), sagt dies nicht, dass diese auch im Gebrauch von Juden waren.

Es könnten Erinnerungsstücke von Reisenden oder, losgelöst von der Symbolwelt, dem Geschmack entsprechende Dinge gewesen sein. Zudem sei die Verwendung von jüdischen Symbolen – wie auch gegenwärtig – in frühen christlichen Kirchen dokumentiert, sagt Sebastian Ristow, zum Beispiel in einer Kirche im heutigen Albanien.

Insgesamt gibt es wenige Fundstücke spätantiker Judaika in Deutschland: einen zerbrochenen Teller, dessen Fund um das Jahr 200 datiert, Öllampen aus der Zeit um 400 und auch Bleiplomben mit der Menora – und danach für eine Zeit von mehr als sechs Jahrhunderten (etwa zwischen 400 bis 1000 n.d.Z.) keinen einzigen Fund mehr. In Frankreich gibt es deutlich mehr solcher Ausgrabungsstücke. »Von einer Kontinuität jüdischen Lebens bis 1000 in Deutschland zu sprechen, ist aufgrund der Quellenlage abenteuerlich«, sagt Sebastian Ristow, »aber es ist ein schöner Grund zum Feiern.«