Der Bombenhagel des Zweiten Weltkriegs hatte die deutschen Städte mehrheitlich in rauchende Ruinen verwandelt. Nicht ohne Zynismus haben einige Stadtplaner diese »mechanische Auflockerung durch Bom- benkrieg und Endkampf«, wie Hans Scharoun es 1946 nannte, zum Ausgangspunkt einer radikalen Umgestaltung der deutschen Städte genutzt: »Autogerecht« und »funktionsentmischt« hatten »moderne« Städte in den 50er- und 60er-Jahren zu sein, und in diesem Namen wurden vielen Städten weitere irreparable Schäden zugefügt.

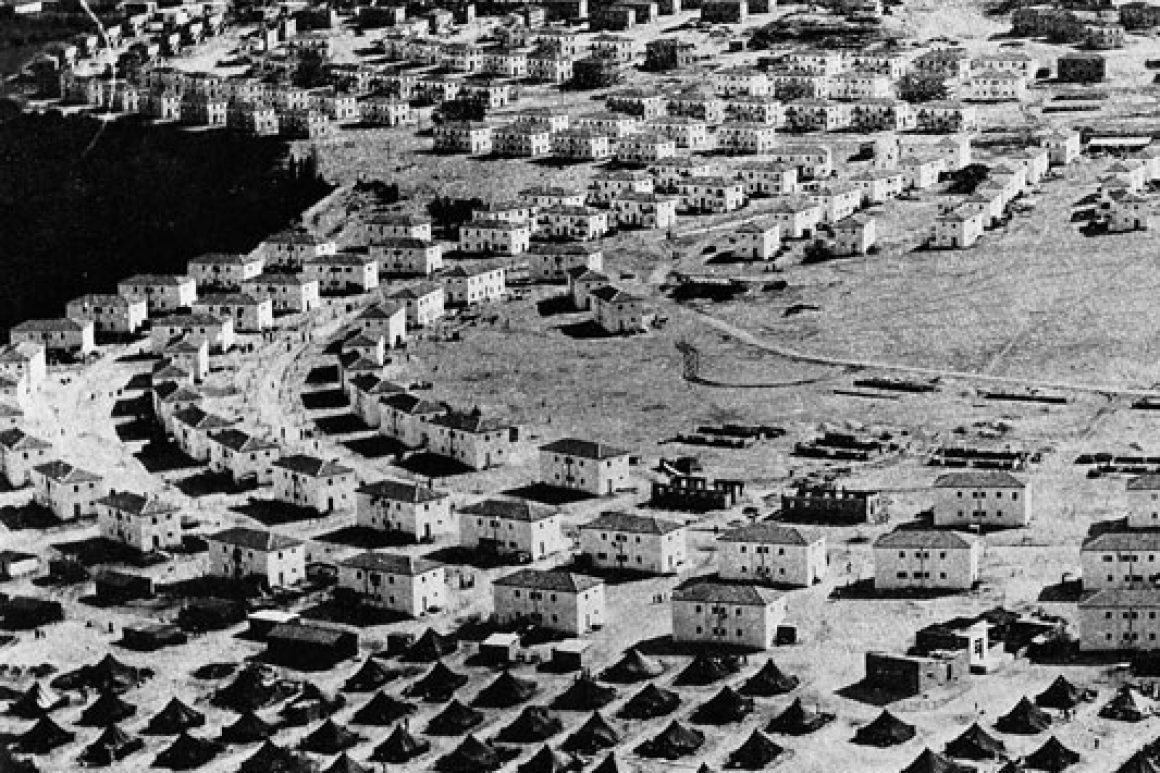

Zur gleichen Zeit sah sich Israel einem neuen Strom von Zuwanderern aus aller Welt gegenüber. Die Bevölkerung des jungen Staates hatte sich seit 1948 innerhalb von zehn Jahren mehr als verdoppelt. Bis 1967 wurden 30 neue Städte wie Beer Sheva aus dem Wüstenboden gestampft, die den Ankommenden eine neue Heimat gaben.

Israel florierte – und Deutschland war ein Schatten seiner selbst. Dennoch gab es verblüffende Ähnlichkeiten in den Ansätzen der Stadtplaner – und eine Person, die beide Sphären auf beeindruckende Weise verbindet: Edgar Salin (1892–1974), ein bekannter deutsch-jüdischer Ökonom aus Frankfurt am Main, der den Städtebau in beiden Ländern intellektuell und auch ganz konkret planerisch prägte.

Analyse Der rasch nach dem Krieg einsetzende Wissenschaftsaustausch zwischen Israel und Deutschland brachte 1958 auch den seit 1927 in Basel lehrenden Salin nach Israel. Im Rahmen der Neugründung der List-Gesellschaft nach der Nazizeit baute Salin Kontakte zu Politikern und Wirtschaftsexperten aus. Salin untersuchte in seinem »Israel Research Project« von 1958 mithilfe der List-Gesellschaft die Energie-, Verkehrs- und Städtebaupolitik Israels. Die zwischen Israel, der Schweiz und der BRD vereinbarten Israel-Analysen gehörten zur »Wiedergutmachung«.

Die Ergebnisse spielten eine zentrale Rolle bei der Errichtung der »Neuen Städte für einen neuen Staat« – so der Titel eines Symposiums, das sich nun erstmals dieses lange übersehenen Erbes der beiden Länder angenommen hat. Organisiert von der Technischen Universität Braunschweig und dem Potsdamer Moses-Mendelssohn-Zentrum luden die Veranstalter in die Vertretung des Landes Niedersachsen beim Bund in Berlin ein, um alle Facetten dieser interessanten deutsch-israelischen Nachkriegsgeschichte zu beleuchten.

Geprägt durch die Planungsdebatten im (West-)Deutschland des Wiederaufbaus, legte Salin sein Israel-Projekt denkbar breit an. Dieses große Themenspektrum und seine aktuelle Relevanz sollten in Berlin Zeitzeugen, Salin-Schüler und junge Wissenschaftler ausloten. Speziell um die kultur- politische Bedeutung des Israel-Projekts ging es dabei.

Altneuland Viele europäische Intellektuelle sahen in dem neuen Staat Israel eine vorbildliche Solidargemeinschaft. Die im Kibbuz praktizierte Methode kooperativer Wirtschaft, die einen Mittelweg zwischen privatwirtschaftlichen und sozialistischen Systemen repräsentierte, wurde das Leitbild einer »Planung ohne Planwirtschaft«, wie Salin sie inner- und außerhalb des Deutschen Städtetags bewarb. Die Bezüge zu Theodor Herzls Altneuland und der Tradition des deutschen Zionismus musste Andreas Nachama, Direktor der Stiftung Topographie des Terrors, in seinem Konferenzbeitrag nicht lange suchen.

Das Bild vom »Staat der Hoffnung«, in dem die Menschen »Mut, Liebe, Pioniergeist und Zähigkeit« (Marion Gräfin Dönhoff, die 1935 bei Salin promovierte) bewiesen, zeigte freilich schon bald Risse, und auch mit dem »Frieden durch Wohlstand« war es schon bald vorbei. Denn die israelische Siedlungspolitik ist bis heute ein »heißes Eisen«.

Identität Von eher anekdotischem Interesse sind Projekte Salins wie das für »Die Bahn der drei Meere«, den Bau einer Bahnlinie von Eilat zum Toten Meer und weiter zu den Mittelmeerhäfen Israels. Der damalige Bundesminister für Verkehr, Hans-Christoph Seebohm, setzte sich vergeblich für dieses Projekt, das als Geschenk Deutschlands an Israel gedacht war, ein.

Wichtiger ist die kritische Analyse des Einflusses, den der Städtebau der Moderne auf die Identitätsbildung und das »Nation Building« in Israel und im Westen Deutschlands hatte und hat. Bis heute sind Deutschland und Israel multikulturelle Einwanderungsgesellschaften, deren Städte sich schnell wandeln. »Schon seit der Zeit des großen Kurfürsten jedoch«, daran erinnerte Julius Schoeps vom Moses-Mendelssohn-Zentrum, »wurden speziell in Preußen Immigranten angesiedelt und die städtische Gesellschaft so zwangsläufig liberaler.«

Einen weiteren Bezug zur Gegenwart stellte Michael Göke her, der angesichts der »sinkenden Akzeptanz der Marktwirtschaft« sich einen neuen, nicht-mathematisierten Blick auf die Wirtschaftswissenschaften à la Salin erhoffte. Die Zelte, die die Demonstranten gegen die israelische Wirtschaftspolitik in den Straßen von Tel Aviv aufgestellt hatten, erinnerten ihn an die Zelte der Siedler, die in den 50er-Jahren nach Israel kamen, um eine neue Gesellschaft zu errichten.