»Nachts«, verkündete Else Lasker-Schüler, »versammeln sich alle meine Vorfahren in meinem Zelt, Kalifen und Derwische und Paschas in hohen Turbanen«. Unbestritten gehört die Dichterin und Dramatikerin mit Paul Celan und Nelly Sachs zum Großartigsten, was die deutsch-jüdische Lyrik im vergangenen Jahrhundert hervorbrachte.

Von den beiden anderen, die auf ganz unterschiedliche Weise die Schoa literarisch verarbeiteten, unterschied die 1869 in Wuppertal-Elberfeld Geborene, dass sie zudem noch ein künstlerisches Werk schuf. Das Jüdische Museum Frankfurt zeigt nun eine Schau, die der Direktor Raphael Gross schon seit Langem realisieren wollte – eine Retrospektive: Else Lasker-Schüler als Zeichnerin. Dass in diesem Sommer die elfbändige Lasker-Schüler-Werkausgabe im Jüdischen Verlag abgeschlossen wurde, ist da vielleicht mehr als nur eine schön sich fügende Koinzidenz.

Inspiration Es ist eine fantastische Welt, in die man im Jüdischen Museum eintaucht. Die Ausstellungspromenade der Kuratorin und ausgewiesenen Lasker-Schüler-Expertin Ricarda Dick folgt klugerweise der Chronologie und ist in neun Kapitel unterteilt. Die ersten drei Räume zeigen die Anfänge: die den oft leidenschaftlichen Briefen und Karten beigefügten Illustrationen und in den Text hineingestrichelten Porträts Lasker-Schülers. Aber auch essenzielle Inspirationen wie die Kunst des alten Ägypten und die von Zeitgenossen wie dem bayerischen Maler Franz Marc. Der ließ sich zwei Jahre lang, bis zu seinem Tod 1915, vergnügt auf das halb koboldhaft-komödiantische, halb messianische, zwischen Scherz, Schmerz, Not und literarischer Ich-Multiplikation oszillierende Maskenspiel ein.

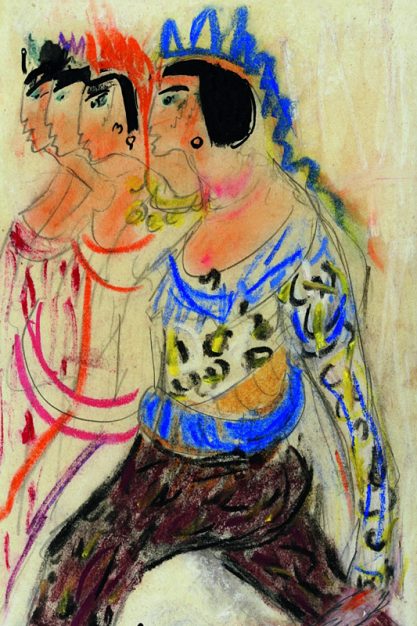

Als Else Lasker-Schüler 1894 nach Berlin zog, hatte sie mehrere Jahre lang Zeichenunterricht genommen, sich dann jedoch stark auf die Literatur konzentriert. Das Bezaubernde ihrer Tusch- und Kreidearbeiten, ihrer Skizzen und raren Künstlerbücher, die so umfassend bisher noch nie öffentlich gezeigt worden sind, liegt aber im Spontanen und Impulsiven. Immer wiederkehrende Themen und Motive variierte sie kreativ: die fantasievolle Aneignung von Jüdischem und Ur-Mythischem, Dekorativem wie Sterne auf Gesichtern und Kleidern, vor allem jedoch ihre Spiel- und Spiegelfigur Prinz Jussuf von Theben.

Jerusalem Daneben gibt es »Ashanti-Indianer«, Farbige, Tiere und Tibeter, Orientalisches und, sich intensivierend, (Ost) Jüdisches. All das wird in Frankfurt anhand von 150 Exponaten vorgeführt, einige der Werke sind zum ersten Mal zu sehen. Bereits 1915 wurden einige Zeichnungen von Else Lasker-Schüler öffentlich gezeigt. Später stellte sie in großen Kunstgalerien aus. Nach 1933 – sie war in die Schweiz geflohen – gab es eine Schau in London und eine in Jerusalem. Nach ihrem Tod im Januar 1945 verstrichen 30 Jahre, bis ihre weltweit verstreuten Werke wieder zu sehen waren.

Vieles ist heute verloren – durch die Verfolgung der Nazis, durch Lasker-Schülers Flucht in die Schweiz und infolge ihrer 1939 erzwungenen Übersiedlung nach Palästina – die Schweizer Grenzpolizei hatte sie nicht mehr einreisen lassen.

Bis zu ihrem Tod 1945 lebte Lasker-Schüler vereinsamt, verarmt und des Hebräischen nicht mächtig als fast sprachloses Gespenst, wie sich der junge Germanist Heinz Politzer erinnerte, in Jerusalem. Eine ihrer letzten Arbeiten betitelte sie mit »Im Grauen der Einsamkeit«.

Dennoch ließ sie auch in Jerusalem nicht vom Romantisieren des Alltags ab, selbst wenn sie sich in den Bewegungen Brit Schalom und Ichud engagierte. Noch ihren letzten Brief ziert ein gezeichnetes Porträt Jussufs, der ihr schelmisches Alter Ego war, darunter ein Wort: »ich«.

»Else Lasker-Schüler. Die Bilder«, Jüdisches Museum Frankfurt am Main, bis 9. Januar, danach in Berlin im Hamburger Bahnhof – Museum für Gegenwart. Der Katalog (Jüdischer Verlag bei Suhrkamp) kostet im Museum 29 Euro.

www.juedischesmuseum.de