Für die Oper in Bonn ist Franz Schrekers 1928 uraufgeführte Oper Der singende Teufel ein Paradebeispiel für die mit umsichtiger Kontinuität von Bernhard Helmich seit 2013/14 etablierte Programmschwerpunkt-Reihe »Fokus 33 – Forschungsreise zu den Ursachen von Verschwinden und Verbleiben«. In diesem Rahmen hat das Haus schon eine ganze Reihe von den Werken auf die Bühne gebracht, die nach 1933 aus den Spielplänen verschwanden und auch nach 1945 nicht wieder auftauchten.

Mit der Machtübernahme der Nazis in Deutschland wurde eine ganze Entwicklungslinie der Musikgeschichte brutal abgeschnitten. Der Rassenwahn der Nazis vertrieb vor allen die jüdischen Komponisten, die aufgebrochen waren, die Oper aus der Dominanz des Wagnerschen Musikdramas zu lösen. Statt in künstlerisches Neuland aufzubrechen, mussten sie jetzt ihre Heimat verlassen, um zu überleben.

Wird von der Uraufführung von Der singende Teufel unter Erich Kleiber noch von Störaktionen berichtet, so gelang es den braunen Pöblern schon, seine Oper Der Schmied von Gent 1932 wieder aus dem Spielplan zu drängen. Dem seit Der ferne Klang (1912) und Die Gezeichneten (1918) erfolgreichen, dann aber unter Druck geratenen Schreker blieb das nur erspart, weil er (aus seinen Ämtern verdrängt und als Komponist angefeindet) 1934 nach einem Schlaganfall und Herzinfarkt in Berlin verstarb.

LIBRETTO Das etwas vertrackt wirkende Libretto zur mäandernden und immer wieder aufbäumenden Überwältigungsmusik von Der singende Teufel hat sich Schreker selbst geschrieben. Der titelgebende singende Teufel ist eine Riesenorgel, doch der inneren Kämpfen und äußeren Zwängen ausgesetzte Orgelbauer Amandus Herz ist der Held.

Die Geschichte ist mitten im Ringen von aufstrebendem Christentum und rebellischen Heiden im frühen Mittelalter angesiedelt. Der junge Orgelbauer, der sich mehr als Künstler denn als Handwerker begreift, soll eine von seinem Vater begonnene gigantische Riesenorgel vollenden, die Pater Kaleidos für seinen Kampf gegen die Heiden einsetzen will. Kunst wird als Waffe instrumentalisiert, und das in des Wortes doppelter Bedeutung.

Den Angriff der Heiden vermag deren Einsatz dann tatsächlich zu stoppen, aber die von Amandus der Orgel verliehenen besonderen Töne der Versöhnung versagen. Der Pater lässt die schon auf die Knie gegangenen Heiden töten. Die Heidin Lillian, die Amandus vor dem Angriff gewarnt hatte (und zusammen mit Amandus Teil der opernunvermeidlichen Liebesgeschichte ist), steckt das Kloster in Brand. In den Flammen ertönen die Pfeifen des singenden Teufels zum letzten Mal.

DISKURSE Dieser Plot ist mit Diskursen um letzte Fragen durchzogen. Ein Pilger antwortet auf Amandus’ Frage, ob es einen Gott gibt, mit einem klaren: »Wahrlich – es gibt keinen Gott!«, um sich dann die Gottesbilder der großen Religionen einzeln vorzunehmen. Die Heidin Alardis beschließt das mit einem »Alles was lebt, ist Gott«. Nach diesem Angebot zur Güte folgt dann freilich noch eine Art verklärender Liebestod, der Lilian und Amandus zusammenführt.

Julia Burbach (Regie) und Dirk Hofacker (Ausstattung) haben diese Geschichte mit dem Kampf zwischen Himmel und Hölle in einen Raum verlegt, der an eine klösterliche Bibliothek erinnert. Dessen Wände bestehen aus lauter Klappstühlen, die in die Senkrechte gebracht wurden.

Die sich aus dem Schnürboden absenkenden Orgelpfeifen haben eine Anmutung von (modernen) Waffen. Die auf einem zerklüfteten eisig weißen Hügel angreifenden Heiden erinnern in ihren stilisiert ästhetischen Maskierungen an die höllischen Bilder à la Hieronymus Bosch.

Die Eskalation der walpurgisnachtartigen Feier der Heiden, bei der Lilian als Opfer für ein Jahr versteigert wird, ist ein atemberaubend entfesselter Ausbruch im Graben und auf der Bühne, der dem Dirigenten Dirk Kaftan und dem von Marco Medved einstudierten Chor einiges abverlangt! Und der phänomenal gelingt. Wobei auch hier das von Cameron McMillan sensibel choreografierte Ballett einen entscheidenden Anteil an der Faszination der Szene hat.

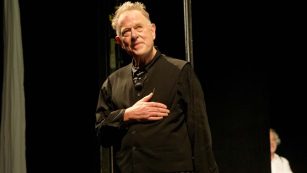

PROTAGONISTEN Die rhythmusgrundierte Musik mit ihrer ganz eigenen Färbung entfaltet suggestive Wirkung, und die exzellenten Protagonisten fügen dem prägnante Rollenporträts hinzu. Das gilt vor allem für Mirko Roschkowski als Amandus und für Anne-Fleur Werner als Lilian. Aber auch für Tobias Schnabel und Dshamilja Kaiser als Pater Kaleidos und als heidnische Alardis. Und für alle anderen.

So wie sich Dirk Kaftan und das Beethoven Orchester als überzeugende Anwälte dieser Ausgrabung erweisen, so regt die so ästhetische wie kluge Inszenierung des Werkes nicht nur zur Auseinandersetzung mit den verhandelten Thesen an, sondern rundet ein Gesamtkunstwerk ab und macht es zu einem Opernerlebnis abseits des Immergleichen.

Die Inszenierung wird am 16. Juni erneut in der Oper am Theater Bonn gezeigt.