So ein richtiges Bob-Dylan-Erlebnis hatte im Wiener Konzerthaus wahrscheinlich nur der Straßenzeitungsverkäufer. Er hatte sich pünktlich vor Konzertbeginn vor den Eingang gesetzt, in grünen Lettern »Bitte Spende für ein Ticket, für gute Musik und gute Zeit« auf seinen kleinen Handwagen geschrieben und eine Box darauf gestellt, aus der unablässig alte Dylan-Songs plärrten.

Damit traf er die 68er-Stimmung beim Publikum, das im Durchschnitt wahrscheinlich älter war als das Klassikpublikum, das normalerweise ins mit Stuck und Blattgold dekorierte Konzerthaus pilgert. Jeden, der dem Straßenzeitungsverkäufer einen »Augustin« abnahm, ließ er mit strahlender Zahnlücke wissen, dass ihm jemand tatsächlich ein 200-Euro-Ticket geschenkt habe. Und er brachte das morbide Credo vieler auf den Punkt: »Vielleicht ist’s ja das letzte Mal.«

WAHRHEIT Im nicht ganz ausverkauften Auditorium erlebte er ein Konzert, bei dem zu verfolgen war, was passiert, wenn ein Mensch zum überlebensgroßen Mythos geworden ist und in Wahrheit doch einfach nur Musik machen will.

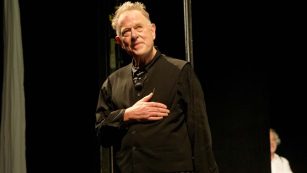

Nein, dieser Bob Dylan, der da über die Bühne torkelte, hat nichts mehr nötig.

Was bedeutet Bob Dylan, dem Sohn ukrainisch-jüdischer Immigranten aus Odessa, der Legende von Woodstock, einer Identitätsfigur des Civil Rights March nach Washington, der mit Klampfe und Mundharmonika bereits mit 25 Jahren zur Ikone der größten amerikanischen Politbewegung geworden ist, heute, mit 78 Jahren, ein ganz normales Konzert? Kaum ein Musiker hat die Zeiten so sehr verändert wie er. Und nun? »The Times They Are a-Changin’« – auch ohne ihn.

Das wirklich Große an Bob Dylan ist, dass er offenbar keine Lust hat, irgendwo anzukommen. Vor allen Dingen nicht in der Vergangenheit. Während andere Pop- und Rockstars am Ende ihrer Tourneekonzerte gern ein Best-of spielen, um die guten alten Zeiten noch einmal heraufzubeschwören, scheint Dylan – symbolisch von hinten und nicht von vorne angestrahlt – allen zeigen zu wollen, dass er die eigene Vita lediglich als Steinbruch für Neues nutzt, dass das eigene Repertoire so flexibel ist, dass es sich in jede denkbare Richtung drehen und wenden lässt, auch eine sperrige, fast unkonsumierbare, intellektuell überfordernde Richtung.

»Love Sick« endete in einem melancholischen Gejaule.

Meist versteckte er sich hinter dem Klavier, zuweilen griff er zur Mundharmonika, mit der er noch immer Gänsehaut erzeugen kann. Dylans Stimme ist inzwischen die eines alten Patriarchen, der keinen Wert mehr auf irgendeine Form der Verständlichkeit legt, weil er weiß, dass ihm eh alle an den Lippen hängen: »Like A Rolling Stone« als hingenuschelte Country-Schnulze, »Don’t Think Twice, It’s Alright« hingelallt, harte Rhythmen zu »Gotta Serve Somebody« und eine tiefschwarze Interpretation von »Scarlet Town«. »Love Sick« endete in einem melancholischen Gejaule. Alles klang irgendwie gleich, irgendwie teilnahmslos, irgendwie, als würden Dylan und seine Band unter den gigantischen, aber nur halb aufgedrehten Scheinwerfern für sich alleine spielen.

Nein, dieser Bob Dylan, der da über die Bühne torkelte, hat nichts mehr nötig. Nicht, seinen Literaturnobelpreis persönlich abzuholen, und erst recht nicht, seinen Fans, die so gern in der Vergangenheit schwelgen wollen, auch nur einen Zentimeter entgegenzukommen. Als einige Zuschauer am Ende der Show ihre Handys zückten, trotz persönlichem Verbot des Künstlers, das an jeder Wand aufgehängt war, unterbrach er das Geigensolo zu »Blowin’ in the Wind« und wendete sich zum ersten und einzigen Mal persönlich an das Publikum: »We can either play or pose«, grummelte er ins Mikrofon, »it’s your decision!« (»Wir können entweder spielen oder posieren, es ist eure Entscheidung!«)

Auf dem Rückweg stolperte er über eine Monitor-Box, fing sich und sang, provokant lustlos, zu Ende. Nach anderthalb Stunden hatte er sich dann von der Bühne geschlichen, der Mythos Bob Dylan, gegen den sich der Sänger Bob Dylan auf seiner aktuellen Tournee 90 Minuten lang gestemmt hat.