»Nach dem Krieg habe ich aufgeschrieben, was passiert ist, damit ich es nicht vergesse – und ihr auch nicht.« Mit diesem Publikumsappell von Władysław Szpilman, gespielt von dem russisch-israelisch-deutschen Schauspieler Daniel Donskoy in seinem US-Debüt, endet die 90-minütige Aufführung von The Pianist.

In einer Zeit des wachsenden Antisemitismus, in der die Schoa zusehends in Vergessenheit gerät, rechtsradikale Parteien an Zulauf gewinnen und Terroristen Massaker verüben, scheint die »Nie wieder«-Botschaft des Stücks aktueller denn je. The Pianist vermittelt die Hoffnung, dass die Kluft zwischen Menschen auf verschiedenen Seiten der Geschichte eines Tages überbrückt werden kann.

Emily Manns Bühnenfassung der Holocaust-Memoiren des polnisch-jüdischen Pianisten und Komponisten Władysław Szpilman wurde am 26. September im George Street Playhouse in New Brunswick, New Jersey (USA) erstaufgeführt und bis zum 22. Oktober gespielt. Ursprünglich als Śmierć miasta (»Der Tod einer Stadt«) veröffentlicht, erlangte Szpilmans Text weltweite Aufmerksamkeit, als er 1999 in englischer Übersetzung mit dem Titel The Pianist erschien.

Szpilmans Memoiren »Tod einer Stadt« wurden 2002 von Roman Polanski verfilmt.

Im Jahr 2002 verfilmte ihn der Holocaust-Überlebende Roman Polanski mit Adrien Brody in der Hauptrolle. Die amerikanische Dramatikerin Emily Mann, die das Skript verfasste und Regie führte, stützte ihre Adaptation auf die Memoiren, die Szpilman bereits 1946 niederschrieb, und versah sie mit der Sensibilität des Live-Theaters.

Szenen aus der Vita und Monologe

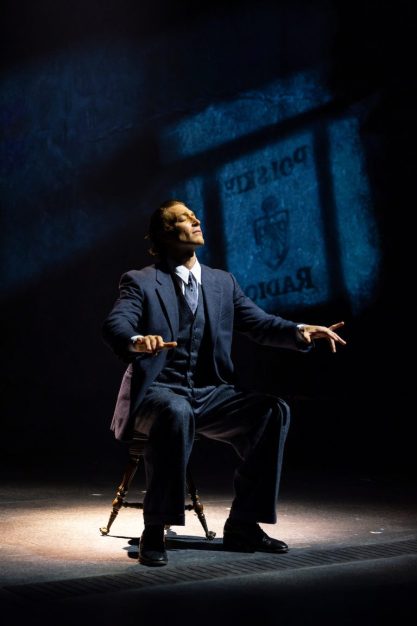

So wechselt Szpilman, überzeugend und einfühlsam von Donskoy dargestellt, zwischen Szenen aus seiner Vita und Monologen, in denen er von seinem unwahrscheinlichen Überleben im von Nazi-Deutschland besetzten Warschau vorwiegend im Präsens berichtet. Oft blickt Donskoy dabei ins Auditorium, als sähe er das Geschehen vor sich, und lässt das Publikum durch anschauliche Schilderungen an den Schrecken der Schoa teilhaben.

Die Ausstattung des Theaters mit 35 Lautsprechern verleiht der Komposition von Iris Hond sowie dem Sounddesign von Mark Bennett und Charles Coes eine immersive Note. Beowulf Boritts Bühnenbild ist minimalistisch, aber wirkungsvoll und spiegelt eindringlich den Niedergang der gutbürgerlichen Familie Szpilman unter der deutschen Besatzung Polens wider.

So sitzen sie in den ersten Szenen auf Stühlen in ihrer Wohnung, dann auf Holzkisten im Warschauer Ghetto und schließlich auf Koffern kurz vor der Deportation nach Treblinka. Eine graue Wand im Hintergrund, die als Projektionsfläche für Daten und historische Bilder Warschaus dient, weist einen horizontalen Spalt auf, der sich im Verlauf des Stücks zunehmend weitet. Wie ein klaffender Abgrund verschluckt er die Familie, die nach ihrer Verschleppung hinter der Wand in Szpilmans Träumen auftritt. So eindrucksvoll sieht man den Verlust einer Familie selten auf der Bühne.

Das Drama ist ein »Erinnerungsstück«, sagt die Schauspielerin Claire Beckman, die Szpilmans Mutter seit der ersten Lesung 2017 feinfühlig verkörpert. Um die Unbeständigkeit der Erinnerung auszudrücken, fehlt ein Tisch im Bühnenbild, und Szpilman mimt sein Klavierspiel. »Jedoch die tiefgreifendsten Dinge, die man erlebt«, so Beckman, »bleiben im Detail im Gedächtnis verankert.«

Als Szpilman in einer Schlussszene dem deutschen Soldaten Wilm Hosenfeld begegnet, der ihm unerwartet das Leben rettet, wird ein Flügel auf die Bühne geschoben.

Donskoy bleibt in seiner Rolle und liefert eine gefühlvolle Darbietung von Chopins Nocturne in cis-Moll – dem Werk, das Szpilman 1939 als Letztes im Warschauer Rundfunk spielte. In diesem Moment, der entscheidet, ob Szpilman eines von Millionen Schoa-Opfern wird oder wie durch ein Wunder überlebt, erklingt erstmals Musik auf der Bühne. Das live gespielte Klavier impliziert, dass Szpilman sich an jede Einzelheit dieses Ereignisses erinnert. Auch beim Publikum bleibt es im Gedächtnis haften.

Hier treffen sich weder Jude noch Nazi, sondern zwei Menschen, deren Antagonismus in der Unmittelbarkeit der Musik aufgehoben ist. Was an Kitsch grenzen könnte, wird unter Manns geschickter Regie zu einem bewegenden Bild, wenn Hosenfeld, überzeugend dargestellt von Robert David Grant, still verweilt, ins Publikum schaut und seiner Rührung mit sanfter Mimik Ausdruck verleiht.

»Musik ist eine universelle Sprache, die überall verstanden wird«, sagt Donskoy im Interview. »Sie hat große Kraft, verbindet und gibt dem Leben Farbe.« In der Tat rettet Musik Szpilman mehrfach das Leben. Als er mit Vater und Bruder nach der Ausgangssperre für Juden aufgegriffen wird, bleiben sie verschont, weil einer der deutschen Soldaten Musiker ist. In seinen Verstecken spielt er Luftklavier, um sich geistig zu betätigen, was ihm ermöglicht, nach Kriegsende nahtlos in seinen Beruf zurückzukehren – kaum vorstellbar nach all dem Grauen.

Historizität und gelebte Gegenwart

Für Donskoy, dessen Eltern in Israel leben, verschmolz die Historizität des Dramas kürzlich mit der gelebten Gegenwart: »Am Tag des Angriffs auf Israel telefonierte ich mit meiner Mutter, die auf dem Weg in den Schutzraum war. Auf der Bühne hören wir dann Alarm und Bomben.« In Israel ermordete die Hamas Menschen, »und in einer Szene spreche ich von Juden, die im Holocaust von der SS umgebracht wurden«.

Daniel Donskoy ist in erster Linie Schauspieler – kein Jude, der eine jüdische Rolle mimt.

Emily Mann, so Beckman, war es wichtig, die Hauptrollen mit Schauspielern zu besetzen, die das intergenerationelle Trauma der Schoa persönlich nachempfinden können.

Weniger relevant ist das allerdings für Donskoy: »Ich bin nicht davon überzeugt, dass nur jüdische Schauspieler jüdische Rollen spielen sollen. Was mich reizt, ist nicht, dass Szpilman Jude war und nicht, dass es um den Holocaust geht, sondern dass es eine der anspruchsvollsten Rollen ist, die ich je spielen durfte. Er fand trotz allem die Kraft zu leben.« Donskoy ist in erster Linie Schauspieler – kein Jude, der eine jüdische Rolle mimt.

Beckman und Donskoy sind sich einig: New Brunswick wird nicht die letzte Station von The Pianist sein. Auch die Standing Ovations und überwiegend positive Kritiken legen weitere Engagements nahe. »Ich gehe gleich mit dem Produzenten Abendessen«, sagt Donskoy nach dem Interview. Man darf gespannt sein auf die nächste Theatersaison.