»Sei nicht so laut – wir sind Juden!« Diese Mahnung, ausgesprochen von Georg Kreislers Mutter, hat der Knabe in seinem späteren Berufsleben zum Glück nicht befolgt.

Im Gegenteil: Der 1922 in Wien geborene Komponist, Sänger und Dichter ist das Paradebeispiel eines Juden, der sich nichts gefallen lässt – und erst recht keinen Schwachsinn wie Antisemitismus. Dieses Stellung- Beziehen durchzieht sein gesamtes Werk, sei es in seinen von schwarzem Humor getränkten Liedern wie »Tauben vergiften« oder in Büchern wie Mein Heldentod.

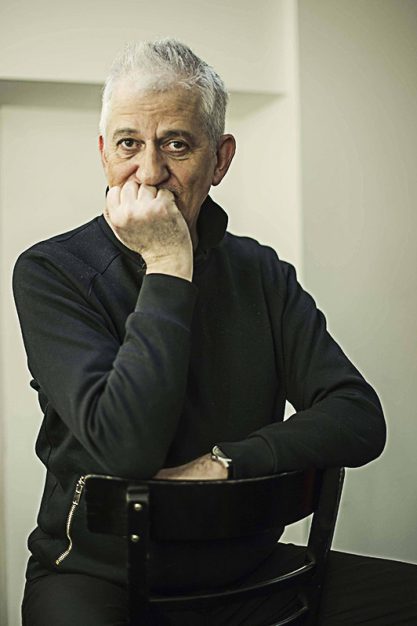

Songs Umso erstaunlicher, dass es nun einen Abend im Berliner Schlosspark-Theater gibt, bei dem ausschließlich »Liebeslieder« von Kreisler gespielt werden. Der Titel »Liebeslieder am Ultimo« sei kein Zufall, sagt Ilja Richter, der den Abend an der Seite von Barbara Kreisler-Peters, Sängerin und Ehefrau des 2011 gestorbenen Austro-Amerikaners, und der Pianistin Sherri Jones bestreitet. »Kreisler hatte die Idee zu einem gemeinsamen Liederabend mit seiner Frau zwei Jahre vor seinem Tod, zu einer Zeit, da er selbst nicht mehr auftrat. So haben die beiden mich gefragt. Ich kenne die Barbara schon seit den 70ern.«

Damals moderierte Ilja Richter noch die Sendung »Disco«. Die Älteren werden sich noch an diese Mischung aus Disco-Hits, Kalauern und Halbststarken-Klamauk erinnern. »Damals war alles möglich. Ich habe in der Sendung sogar ein Lied durchgesetzt, das mir Kreisler höchstpersönlich zugeschickt hatte, und zwar seinen Onkel Joschi. Ich habe mich schon immer als Kreislerianer gefühlt. Er gehört zu meinem Leben«.

Die Auswahl des Liederabends stammt noch von Kreisler selbst. Ob sich im Programm auch dessen Jüdischkeit spiegelt? Richter wiegelt erst ab, doch dann: »Es gibt zwei Ausnahmen: ›Herrliches Weib‹ aus den ›Nichtarischen Arien‹ und das angejiddelte ›Mein Weib will mich verlassen‹.« Letzteres endet übrigens klassisch jüdisch: »Oi weh, oi weh, oi weh!«

www.schlosspark-theater.de