Spätestens auf Seite 51 war klar, wohin die Reise gehen würde. »Es ist für mich heute schwer, wenn nicht unmöglich, zu sagen, wann mir zum ersten Male das Wort ‚Jude‘ Anlaß zu besonderen Gedanken gab«, schrieb Adolf Hitler in »Mein Kampf«. Vor 100 Jahren, am 18. Juli 1925, erschien der erste Band der vor Antisemitismus triefenden »Hitlerbibel«, entstanden hauptsächlich während der neunmonatigen Haft des Autors auf der Festung Landsberg. Im Dezember 1926 folgte Band zwei.

Die zusammen fast 800 Seiten bezeichnete die Politikwissenschaftlerin Barbara Zehnpfennig einmal als »echte Prüfung für den Leser«. Gleichwohl erlaube die Lektüre einen »Einblick in das Innenleben eines fanatisch glaubenden Menschen«. Historiker Eberhard Jäckel urteilte 1981: »Selten oder vielleicht tatsächlich nie in der Geschichte hat ein Herrscher, ehe er an die Macht kam, so genau wie Adolf Hitler schriftlich entworfen, was er danach tat.«

Herrenmenschen und Lebensraum

Den Inhalt von »Mein Kampf« fasst Hermann Schäfer, Gründungspräsident der Stiftung Haus der Geschichte der Bundesrepublik Deutschland, so zusammen: Der erste Band enthalte Hitlers stark geschönte Biografie sowie die Frühgeschichte der NSDAP. Der zweite Band entfalte dessen politische Programmatik »und eine ideologische Fundierung des Nationalsozialismus: ‚Arier‘ seien zu Herrenmenschen bestimmt, nur der Starke habe ein Recht auf Leben, Deutschland müsse sich neuen Lebensraum im Osten erobern, und die Juden seien an allem schuld«.

Die Resonanz auf das Pamphlet fiel zunächst eher durchwachsen aus. Punkten konnte Hitler vor allem in der eigenen Blase. Joseph Goebbels notierte, er lese den ersten Band mit »reißender Spannung«. Heinrich Himmler kam zu dem Schluss, es stünden »unheimlich viel Wahrheiten darin«. Einschränkend fügte der spätere Chef der SS hinzu: »Die ersten Kapitel über die eigene Jugend enthalten manche Schwäche.« Ab dem Frühjahr 1930 stiegen die Verkaufszahlen merklich an, wie Hermann Schäfer schreibt - parallel zum Aufstieg Hitlers und seiner Bewegung.

Der NSDAP-eigene Eher-Verlag brachte eine »Volksausgabe« der beiden Bände in einem Buch heraus. Endgültig durch die Decke gingen die Auflagenzahlen mit der Ernennung Hitlers zum Reichskanzler 1933. »Heute, im Juni 1933, hat ‚Mein Kampf‘ in Deutschland eine beeindruckende Auflage von 500.000 Exemplaren«, schrieb der französische Publizist Michel Gorel in seinem Buch »Hitler sans masque« (»Hitler ohne Maske«). Bedeutende Werke wie die des Physikers Albert Einstein könnten bei solchen Zahlen nicht in Ansätzen mithalten.

Versionen in Kurz- und Blindenschrift

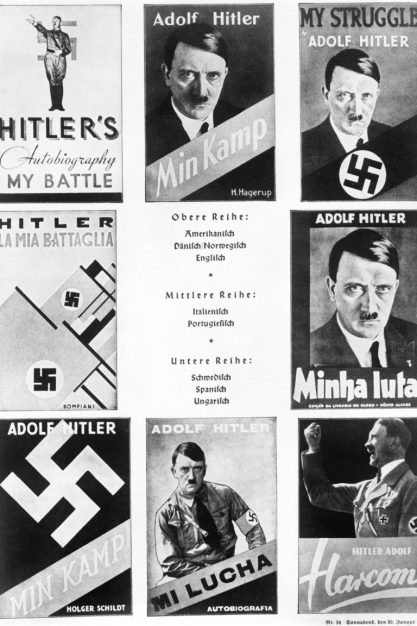

Schlussendlich wurde Hitlers Hetzschrift über 12 Millionen Mal verkauft. Es kursierten diverse Sonderausgaben, Versionen in Kurz- und Blindenschrift und Übersetzungen in 18 Sprachen. »Es machte den Verlag reich und Hitler zum Millionär«, so Historiker Schäfer. Als 1945 ein ganzer Kontinent in Trümmern lag und sechs Millionen Juden ermordet waren, wollte keiner der ehemaligen Volksgenossen mehr etwas zu tun haben mit dem Bestseller.

Der britische Politiker Winston Churchill nannte Hitlers Buch in seinem monumentalen Werk über den Zweiten Weltkrieg »einen neuen Koran des Glaubens und des Krieges: schwülstig, langatmig, formlos, aber schwanger mit seiner Botschaft«. Wie ein Untoter geisterte »Mein Kampf« in den kommenden Jahrzehnten durch die Kontinente. Bis heute ist das Buch beispielsweise an Kiosken in der arabischen Welt zu finden.

Hitler auf Arabisch

Der Titel - arabisch »Kifahi« - wurde bereits in den 30er-Jahren übersetzt, zuletzt nochmals 1963. Teilweise wurde darin eine Passage ausgelassen, in der Hitler sich wenig schmeichelhaft über die Kultur der Araber auslässt. Die antisemitischen Tiraden und der Ruf nach nationaler Selbstbehauptung kamen dafür umso besser an, insbesondere vor dem Hintergrund der Palästinafrage. Während des großen arabischen Aufstands in Britisch-Palästina 1936-39 wurden sogar zahlreiche Gratisexemplare ausgegeben.

Auch hierzulande blüht der Handel mit alten Ausgaben, für die Sammler offenbar 500 Euro oder mehr auf den Tisch legen. Mit einer kostenfrei zugänglichen Online-Edition samt umfangreichem Anmerkungsapparat entzauberte das Institut für Zeitgeschichte 2016 Hitlers Wahnvorstellungen und die darum wabernden Mythen. Die Demagogen und Populisten von heute brauchen keine 800-Seiten-Wälzer mehr. Sie finden ihr Publikum mit Kurzbotschaften im Internet.