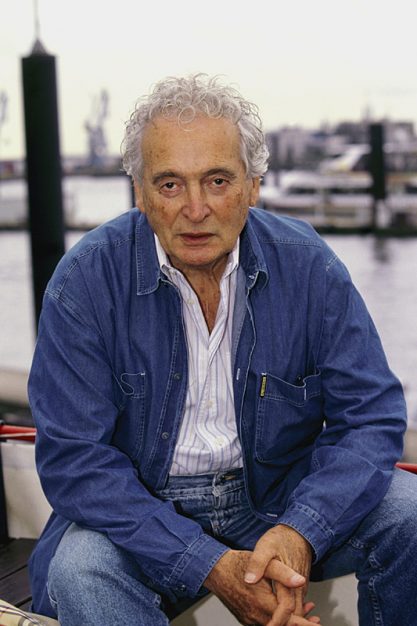

Sein Vater war ein russischer Schuster, der als Gefangener des Ersten Weltkriegs im münsterländischen Ahlen geblieben war. Dort kam Imo Moszkowicz 1925 zur Welt. Das Leben war schon vor 1933 nicht einfach, danach wurde es unerträglich. Dem Vater gelang die Ausreise zur Schwester nach Argentinien, die Familie, neben Imo noch sechs weitere Kinder, sollte mit der Mutter nachkommen. Für den 10. November 1938 hatten sie Tickets via Hamburg nach Argentinien. Doch dann kam die Pogromnacht. Die Familie wurde nach Essen zwangsumgesiedelt und von dort 1942 nach Auschwitz deportiert. Imo musste mitansehen, wie sein Bruder auf der Rampe erschossen wurde. Als Einziger überlebte er das KZ und kehrte nach der Befreiung zurück nach Ahlen.

zurück Warum die Rückkehr? Zum einen gab es eine Verabredung, »dass wir uns am ersten Sederabend nach dem Krieg in Ahlen bei unserer Tante Treschen treffen«. Zum anderen: »Wäre ich nicht an den Ort zurückgekehrt, wo ich mich zu Hause fühlte, hätte Hitler mich absolut besiegt.« Wieder in Ahlen, strengte Imo Moszkowicz einen Prozess gegen die Brandstifter der örtlichen Synagoge 1938 an. In der ersten Instanz wurden sie verurteilt, in der zweiten freigesprochen. Er hat daraufhin seiner Heimatstadt verbittert den Rücken gekehrt. Später hat er sich besonnen, ist immer wieder nach Ahlen gekommen. 2006 wurde er zum Ehrenbürger ernannt.

In Auschwitz hatte Imo Moszkowicz den Schauspieler Rolf Feldheim kennengelernt, der ihn für das Theater begeisterte. Er wurde Schauspieler erst in Warendorf, dann in Gütersloh, anschließend wechselte er ins Regiefach, wurde Assistent bei Gründgens in Düsseldorf und Kortner in Berlin. 1954 brachte er in Bielefeld seine ersten eigenen Inszenierungen heraus. Im Auftrag des Auswärtigen Amts reiste Moszkowicz danach nach Südamerika, um dort Theaterstücke zu inszenieren – »Heimwehtheater« für Emigranten, sowohl Juden, die vor dem Krieg gekommen waren, wie Nazis, die sich nach 1945 dorthin geflüchtet hatten. Dabei lernte er seine Frau Renate kennen, Tochter eines steirischen SS-Hauptsturmführers.

Zurück in der Bundesrepublik, begann eine außergewöhnliche Karriere: Schauspiel, Oper, Operette, vor allem im neuen Medium Fernsehen, von dem Moszkowicz gern sagte: »Ich habe das mit erfunden.«

zeuge Beim Frankfurter Auschwitzprozess 1964 war Moszkowicz als Zeuge geladen, verweigerte aber die Aussage. »Ich wollte nicht in einem Raum sein, nicht eine Luft mit denen atmen, die mich umbringen wollten.« Stattdessen lud er Richter und Staatsanwälte in seine Inszenierung des Hochhuth-Dramas Der Stellvertreter ein.

1983 gab es einen Karriereknick. Moszkowicz sollte in Bad Hersfeld inszenieren. Zur gleichen Zeit vergnügten sich dort die SS-Veteranen der HIAG. Ein Appell an den Hersfelder Bürgermeister fruchtete eben- so wenig wie ein Brief an Bundespräsident Carstens. Die Nazis durften bleiben, Imo Moszkowicz ging. Statt Arbeitsangebote brachte die Post Drohbriefe.

Imo Moszkowicz war oft in Israel. Er inszenierte dort Siegfried Lenz’ Drama Zeit der Schuldlosen, drehte einen Film über Theodor Herzl, arbeitete mit Esther und Abi Ofarim. Für seine Verdienste erhielt er von der Universität Jerusalem den Scopus Award, eine der höchsten Auszeichnungen, die Israel verleiht.

TV-serien Dem großen Publikum bekannt wurde Moszkowicz als Regisseur der TV-Kinderserien Kli-Kla-Klawitter und Pumuckl. Die drehte er quasi aus familiären Gründen. »Am Theater und beim Film ist es gelegentlich so, dass für eine Geliebte oder einen Freund oder so Produkte erzeugt werden – genau das habe ich für meinen Enkel getan.« Und er tat es, weil er mit den populären Serien in seine »gelegentliche künstlerische Heimat, das Unterhaltungstheater«, zurückkehren konnte – keineswegs wegen seiner tristen Vergangenheit, wie ihm das schon mal unterstellt wurde. Am 11. Januar 2011 ist Imo Moszkowicz in Ottobrunn bei München gestorben. Er wurde 85 Jahre alt.