Franz Kafka ist einer der wichtigsten Autoren der Moderne und trotz seines eher schmalen Œuvres ein literarischer Gigant. In den beiden Jahrzehnten, in denen er seine wichtigsten Texte schrieb, erfasste er die entscheidenden Umwälzungen seiner Zeit. Unvollendete Romane, Erzählungen, Kurztexte und Aphorismen reflektieren die Krisen der modernen Lebenswelt und die Konsequenzen dessen, was Friedrich Nietzsche als den »Tod Gottes« und Georg Lukács als die »transzendentale Obdachlosigkeit« bezeichnet hat.

Wie kaum ein anderer macht Kafka das Verschwinden stabiler Weltbilder und die daraus folgende Verunsicherung von Wahrheit und Wirklichkeit erfahrbar. Die großen Ideale der Aufklärung, wie die Autonomie des Subjekts, die Vorherrschaft der Vernunft und die Errungenschaften des Fortschritts, wurden in der Zeit, in der Kafka schrieb, infrage gestellt, nicht zuletzt durch den Ersten Weltkrieg.

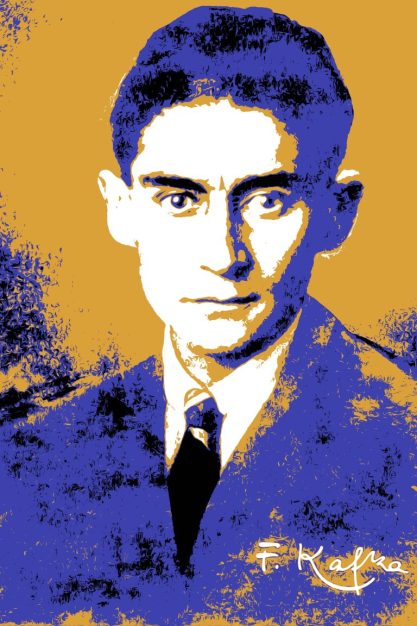

Franz Kafka: »Ich bin Ende oder Anfang.«

Kafka sagte von sich selbst: »Ich bin Ende oder Anfang.« Das ist eine Umkehrung des christlichen Glaubenssatzes »Ich bin das Alpha und das Omega«, ein Anspruch von Totalität. Indem Kafka Anfang und Ende umkehrt und das »Und« zu einem »Oder« werden lässt, unterwandert er die Idee von Ganzheit und führt eine fundamentale Ungewissheit in diese Vorstellung ein. Gerade in unserer von Kriegen und Gewalt erschütterten Gegenwart finden sich viele Leser in Kafkas Texten wieder, etwa wenn er im Fragment »Nachts« von der »Selbsttäuschung« vieler Menschen spricht, »daß sie in Häusern schlafen, in festen Betten, unter festem Dach«.

Trost ist bei Kafka kaum zu finden. Doch gerade die Verunsicherung, die seine Texte bewirken, erzeugt das Bewusstsein, mit einer Grunderfahrung des Menschseins konfrontiert zu werden. Wer Kafkas Texte nicht nur gelesen, sondern buchstäblich am eigenen Leib erfahren hat, ist sensibilisiert und stellt an die Welt andere Erwartungen. Kafka nimmt uns die Selbstverständlichkeit, das Dahinleben.

Er eröffnet eine Art primäre Vision auf das Leben, in dem es weder Ursprung noch Ankommen, weder festen Boden unter den Füßen noch einen schützenden Himmel über dem Kopf gibt. In seinen großen Romanen erscheint eine enorme Instanz, die aber nicht greifbar ist. Das Schloss erreicht man nie, der Gerichtshof ist überall und nirgends. Man bekommt das Gefühl von etwas ganz Großem, das allerdings für den modernen Menschen nicht mehr verfügbar ist.

Kafka wendet sich der Welt zu, auch ohne Hoffnung auf Erfüllung.

Kafkas bekanntes Zitat: »Was habe ich mit Juden gemeinsam? Ich habe kaum etwas mit mir selbst gemeinsam« wurde als Absage an das Judentum verstanden, doch erweist sich die Unfähigkeit, ganz zu einer Gemeinschaft zu gehören, als eine Gespaltenheit, wie sie der moderne Mensch vielfach erfährt.

Als Kontrast findet man in Kafkas Tagebüchern Begeisterung für das jiddische Theater, das ihm die Welt der Ostjuden nahebrachte. In seiner »Rede über die jiddische Sprache« von 1912 konfrontiert er seine größtenteils akkulturierten, verbürgerlichten Zuhörer mit der Lebenskraft dieser anderen jüdischen Welt.

Bezug auf die Hebräische Bibel

In einigen seiner Texte bezieht sich Franz Kafka ausdrücklich auf die Hebräische Bibel. Es gibt faszinierende Kurztexte von ihm über Moses, über Abraham oder den Turmbau zu Babel. In diesen Texten ist eine wirkliche Weltbejahung zu finden, die ein anderes Licht auf den gemeinhin als weltabgewandt und düster betrachteten Autor wirft.

Da ist von Moses die Rede, der von der Begegnung mit Gott auf dem Sinai zwar nichts berichten kann, doch zu den Menschen zurückkehrt und sie noch mehr liebt als zuvor. Da ist ein Abraham, der sich zwar weigert, seinen Sohn zu opfern, doch seine Gottesfurcht beweist, indem er sich, anstatt auf den Berg Moria zu gehen, um sein Haus kümmert.

Auf den ersten Blick scheinen diese Texte die biblischen Erzählungen auf den Kopf zu stellen. Bei genauerer Betrachtung erkennt man, dass sie sehr wohl mit dem Geist der biblischen Erzählungen übereinstimmen: Auch in der Bibel hat Moses von Gott nur den Rücken gesehen, doch bringt er den Menschen das Geschenk des heiligen Buchs. Auch in der Bibel hält ein Gottesbote Abraham im letzten Augenblick davon ab, seinen Sohn zu opfern.

Der amerikanische Literaturwissenschaftler Robert Alter meint, dass Kafka die biblischen Geschichten um 180 Grad umkehrt. Doch Kafka wendet sie um 360 Grad und führt sie zurück zu ihrer eigentlichen Aussage. Denn auch in der Bibel soll der Mensch sich um die Welt kümmern, und der Talmud ist in erster Linie eine Anordnung für das tägliche Leben, das im Judentum wichtiger ist als Furcht und Zittern vor Gott. So heißt es in der jüdischen Tradition: »Die Tora ist nicht im Himmel, sondern auf Erden.«

Verunsicherung und Weltbejahung

Zusammengenommen ergeben diese beiden Aspekte von Kafkas Weltsicht – Verunsicherung und Weltbejahung – eine große Erwartung, eine Aufgabe, sich der Welt in all ihrer Ungewissheit und Fragilität zuzuwenden, auch ohne Hoffnung auf ein Ankommen oder Erfüllung. Sein eigenes Schreiben war für Kafka eine solche Aufgabe. Seine Erzählungen sind gleichermaßen fragmentarisch und unendlich.

Jeder Interpret ist versucht, eigene Vorstellungen und Weltbilder auf Kafkas Texte zu projizieren, um die eine, endgültige Deutung hervorzubringen. Doch ebenso wie es in seinen Erzählungen kaum ein erreichtes Ziel und keine endgültige Sicherheit gibt, so gibt es diese auch nicht für die Leser dieser unendlich deutbaren Schriften.

Die Autorin ist Professorin für deutsche Literatur an der Universität Antwerpen.