»Die Partei, die Partei, die hat immer recht« – wer kennt sie nicht, die Refrainzeile aus der heimlichen Hymne der DDR-Staatspartei SED? Das in der ostdeutschen Bevölkerung und im Westen verlachte »Lied der Partei«, Symbol stalinistischer Unfehlbarkeit, wurde 1950 in Ost-Berlin auf dem III. Parteitag der SED erstmals vor großem Publikum angestimmt.

Im Jahr zuvor hatte es der Prager jüdische Dichter Louis Fürnberg verfasst – doch meinte er damit nicht die SED, sondern die Kommunistische Partei der Tschechoslowakei. An deren IX. Kongress 1949 hatte er nicht teilnehmen dürfen, weil er den Parteioberen als Deutscher galt.

BESCHWÖRUNG Dass ihm die Teilnahme verweigert wurde, empfand er als große Kränkung und schrieb daraufhin das Gedicht, das man als eine Beschwörung im Konjunktiv lesen kann: Die Partei möge doch, wie so oft zuvor, ihre Fehler rasch und gründlich korrigieren. Dies würde dann zeigen, dass sie, wie immer, recht habe, auch wenn einzelne Parteimitglieder geirrt hätten.

Die Jenaer Germanisten Ulrich Kaufmann und Harald Heydrich haben im Thüringer Quartus-Verlag einen sehr lesenswerten Aufsatzband herausgegeben, in dem sich mehr als 20 Autoren dem Leben und Werk Fürnbergs widmen. Hier ist ein Dichter, hört nur! möchte an einen Schriftsteller erinnern, der seit der friedlichen Revolution von 1989 zu Unrecht vergessen ist.

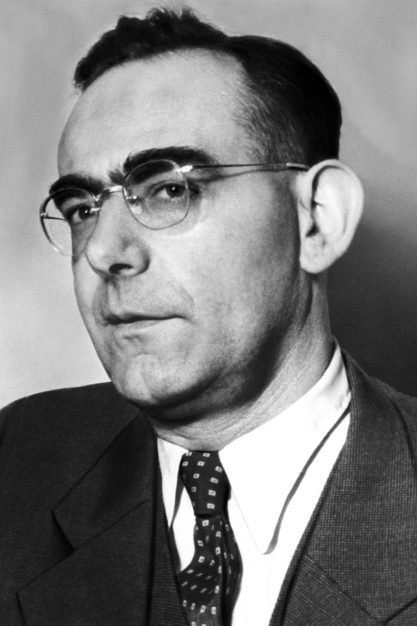

ENGAGEMENT 1909 als Sohn eines deutschsprachigen jüdischen Kaufmanns in Mähren geboren, wächst Louis Fürnberg in Karlsbad auf, wo sein Vater eine Textilfabrik gründet. Frühe Erfahrungen von Not und Ungerechtigkeit führen Fürnberg in die Arbeiterbewegung. Im Alter von 19 Jahren tritt er der Kommunistischen Partei bei. Die Nazis foltern ihn in 13 Gefängnissen und prügeln ihn halb taub, doch er hält der Partei die Treue. Mit seiner Frau Lotte gelingt es ihm, nach Palästina zu fliehen. Nahezu seine gesamte Familie wird während der Schoa ermordet.

1946 kehrt Fürnberg aus dem Jerusalemer Exil nach Prag zurück, voller Tatendrang, eine neue Gesellschaft mit aufzubauen. Doch die tschechischen Kommunisten beäugen den deutschsprachigen Juden mit Argwohn. Zwar wird er 1949 Kulturattaché in der tschechoslowakischen Botschaft in Ost-Berlin – aber schon drei Jahre später, im Kontext der antisemitischen Schauprozesse gegen den früheren KP-Generalsekretär Rudolf Slánský, beruft man ihn wieder ab.

WEIMAR Die Partei, der er linientreu ergeben ist, wird ihm zur Bedrohung. Aus Angst, dass der Geheimdienst auch ihn abholt, sehen sich Louis Fürnberg und seine Frau 1954 gezwungen, dorthin zu fliehen, wo sie nach der Schoa um keinen Preis hatten hingehen wollen: nach Deutschland, wenn auch in den sozialistischen Teil. Sie lassen sich in Weimar nieder – wo nur wenige Jahre zuvor Fürnbergs Bruder Walter im KZ Buchenwald ermordet wurde.

Das SED-Regime empfängt den Prager Dichter mit offenen Armen. Fürnberg wird stellvertretender Direktor der Nationalen Forschungs- und Gedenkstätten der klassischen deutschen Literatur, seine Werke erscheinen in großer Auflage, einige werden Schullektüre. Doch kaum ein Jahr nach der Übersiedelung erleidet er einen Herzinfarkt und zwei Jahre später einen weiteren, den er nicht überlebt: Im Alter von nur 48 Jahren stirbt er 1957 in Weimar. Manche sagen, wie seine Partei mit ihm umging, habe ihm das Herz gebrochen.

Louis Fürnberg verdient es, neu entdeckt zu werden. Kaufmanns und Heydrichs Buch trägt dazu bei. Doch wünscht sich der Leser, manche der Autoren wären von ihrem »Helden« etwas weniger eingenommen, um auch Distanz halten zu können.

»›Hier ist ein Dichter, hört nur!‹ Louis Fürnberg – Texte zu Leben und Werk«. Herausgegeben von Ulrich Kaufmann und Harald Heydrich. Quartus, Bucha 2021, 348 S., 24,90 €