»Das kann noch nicht alles gewesen sein«, denkt José. Jeden Tag die gleiche Routine und ständig die Angst vor dem Mossad im Nacken. Weil er in Buenos Aires nicht mehr sicher war, hat er sich 1960 Richtung Süden aufgemacht und unterwegs ein neues Forschungsobjekt gefunden, »ein wahres Prachtexemplar«.

Die zwölfjährige Lilith ist als Einzige ihrer Familie, die teilweise deutsche Vorfahren hat, blond, mit heller Haut und hellen Augen, hat aber höchstens die Größe einer Neunjährigen, wobei ihre Proportionen »für eine Zwergin zu normal« sind. José ist entflammt, Kleinwüchsigkeit ist seit Auschwitz sein Lieblingsfachgebiet. »Die Kleine hatte einige arische Gene in sich aufgenommen, doch nicht genug, um ihre tierischen Züge ganz verschwinden zu lassen. Laborratten, die bis auf einen nicht hinnehmbaren Makel perfekt waren, faszinierten ihn mehr als alles andere.«

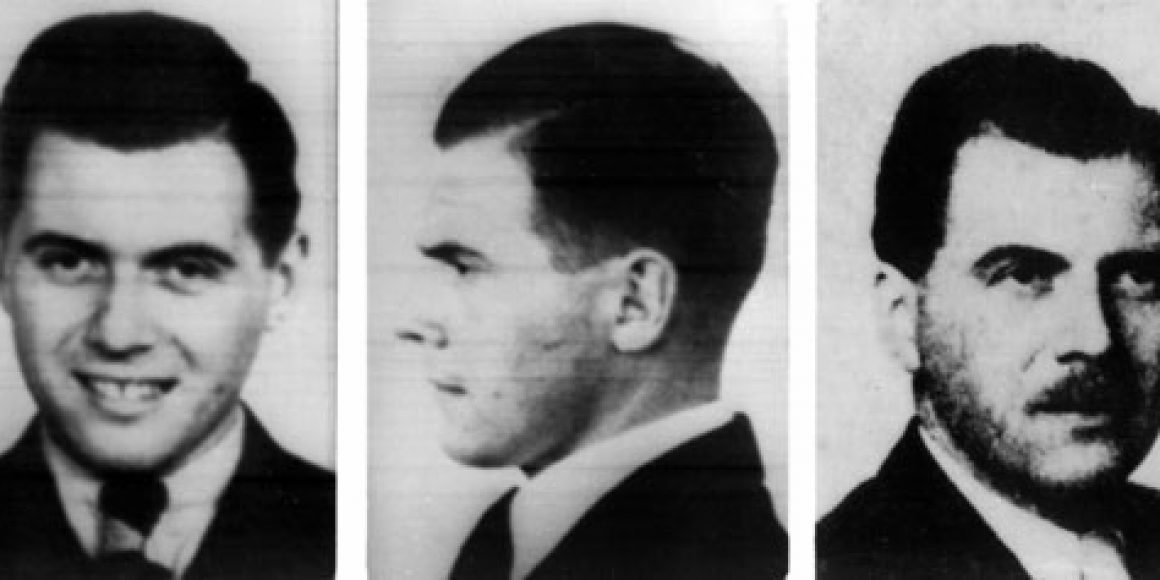

täterperspektive Lucia Puenzos Roman Wakolda liest sich gleich auf den ersten Seiten beklemmend, wenn die argentinische Autorin aus der Perspektive von Josef Mengele erzählt. Als leitender Lagerarzt von Auschwitz hatte Mengele grausame Experimente an Zwillingen und Kleinwüchsigen durchgeführt. Nach 1945 gelang ihm die Flucht nach Lateinamerika. Von 1949 an lebte er zeitweise unter seinem richtigen Namen in Argentinien, 1959 wurde er Bürger von Paraguay. Der Mossad entdeckte Mengele 1960 in Argentinien, nahm ihn aber nicht fest, weil Israel, wie man heute weiß, den zeitgleichen Zugriff auf Adolf Eichmann nicht gefährden wollte. 1979 starb der KZ-Arzt in Brasilien.

Über Mengeles Leben im Exil ist relativ wenig bekannt. Puenzo verbindet Fakten und Legenden rund um seinen Aufenthalt in Argentinien zu einer Handlung, in deren Mittelpunkt die Annahme steht, dass Mengeles Besessenheit mit seinen »Forschungen« und mit der »Reinhaltung der arischen Rasse« auch nach der Flucht aus Deutschland sein Dasein weiter bestimmte.

Die Autorin lässt den sadistischen Mediziner auf der Reise nach Patagonien auf Lilith und ihre Familie treffen, die im Süden des Landes die Pension der Großeltern übernehmen wollen. Liliths Eltern begegnen dem fremden Deutschen anfangs äußerst skeptisch. Warum starrt er ihre Tochter so an? Warum stellt er so viele indiskrete Fragen zu Liliths Körper und der Schwangerschaft ihrer Mutter?

Aber weil sie das Geld des Fremden brauchen, akzeptieren sie ihn, in Patagonien angekommen, als Dauergast in der Pension. Kurze Zeit später beginnt José, Lilith, die davon träumt zu wachsen, Hormone zu spritzen. Als er dann noch ihren neugeborenen Zwillingsschwestern das Leben rettet, wird die Abhängigkeit der Familie von ihm noch stärker. Vater, Mutter und Kinder kommunizieren miteinander nur noch über ihn. Er ist der Herr, sie sind seine Geschöpfe. Wie schon bei den Kindern in Auschwitz genießt Mengele das Gefühl, dass ihm Lilith wie ein Hündchen nachläuft. Auch als ihm der Mossad immer näher auf den Fersen ist, kann José sich nur schwer von ihr trennen.

verfilmung Was José mit Lilith anstellt, wenn er mit ihr alleine ist, lässt der Roman offen; auch an anderen Stellen bleibt dem Leser viel Raum für Fantasien. Gelegentlich ist das unbefriedigend, in einem Fall besonders: Das Geheimnis um die heiß umkämpfte titelgebende Indianerpuppe Wakolda mit ihren angeblich magischen Kräften, die Lilith gegen ihre eigene, »arisch« aussehende Puppe getauscht hat, wird nie gelüftet.

Dennoch ist Puenzo ein überzeugendes, sprachlich zurückhaltendes und darum umso eindringlicheres Psychogramm eines ideologisch besessenen Mörders gelungen. Die Autorin arbeitet auch als Regisseurin. Kommendes Jahr soll die Verfilmung von Wakolda als argentinisch-deutsche Koproduktion in die Kinos kommen.

Lucia Puenzo: »Wakolda«. Übersetzt von Rike Bolte. Wagenbach, Berlin 2012, 192 S., 18,90 €