Manja Gideon war 59 Jahre alt, als sie starb. Der Krebs hatte sich bereits ausgebreitet und griff weitere Organe im Unterleib an. Dabei hätten die Ärzte hellhörig werden sollen. Die Patientin hatte zwei Jahre lang über Blähbauch, Magenkrämpfe und Unwohlsein geklagt. Es folgte eine Fehldiagnose nach der anderen. Dann erst erhielt sie die richtige Diagnose: Sie hatte Krebs, der von einem Ovarialkarzinom ausging. Manja Gideon hoffte auf Heilung. Doch es war bereits zu spät. Nach zwei Chemotherapien, einer Operation und vielen Tabletten verlor sie den Kampf gegen den Krebs.

»Hätte Manja Gideon gewusst, dass sie vielleicht Trägerin der Genmutation BRCA1 oder 2 war, hätte sie vielleicht noch länger gelebt«, sagt der Zürcher Gynäkologe Michael Rabner, der auch Gideons Schwager ist. Ihr letzter Wunsch war es, die Krankheit ins öffentliche Bewusstsein zu rücken. Deshalb gründete sie kurz vor ihrem Tod eine Stiftung, deren Ziel es ist, über Eierstockkrebs, eine schwer diagnostizierbare Krankheit, zu informieren, Behandlungschancen zu erläutern und Heilungsperspektiven aufzuzeigen. Andere Frauen sollten die Chance haben, länger zu leben als sie selbst.

Viele Frauen kennen den Begriff »Eierstockkrebs«, doch kaum jemand weiß, wie heimtückisch diese Erkrankung tatsächlich ist. Sie zählt zu den gefährlichsten Krebsarten bei Frauen – nicht weil sie besonders häufig wäre, sondern weil sie oft erst sehr spät erkannt wird. Gynäkologe Rabner erklärt, warum das so ist: »Eierstockkrebs ist nicht gleich Eierstockkrebs. Unter diesem Begriff verbergen sich verschiedene Tumorarten, die im Bereich der Eierstöcke oder Eileiter entstehen.«

Aschkenasisch-jüdische Frauen sollten sich auf BRCA1 und 2 testen lassen.

Lange nahm man an, der Krebs beginne direkt im Eierstock. Heute weiß man: Manchmal entsteht er am Ende der Eileiter, wo diese auf den Eierstock treffen. Von dort gelangen entartete Zellen auf die Oberfläche des Eierstocks – und beginnen dort unkontrolliert zu wachsen. Diese Erkenntnis ist wichtig, weil sie erklärt, warum der Krebs so schwer zu entdecken ist.

»Die Eierstöcke liegen tief im kleinen Becken, sind beweglich und verursachen anfangs keine Beschwerden«, sagt Rabner. »Wenn Symptome auftreten, sind sie meist unspezifisch: ein aufgeblähter Bauch, Völlegefühl, Rückenschmerzen, Müdigkeit.«

Viele Frauen würden dies zunächst für harmlose Verdauungsprobleme halten. Mit der Diagnose Reizdarm oder als Begleitbeschwerden der Menopause werden Patientinnen nach Hause geschickt. So vergehen teilweise Monate oder sogar Jahre, bis eine gynäkologische Untersuchung erfolgt. »Dann ist die Krankheit häufig schon sehr weit fortgeschritten«, so Rabner. Und das ist der Grund, weshalb Eierstockkrebs so gefährlich ist: Er wird oft erst entdeckt, wenn er sich bereits im Bauchraum ausgebreitet hat.

Krebs entsteht, wenn Zellen ihre »innere Kontrolle« verlieren. Normalerweise sorgt die DNA, also unser Erbgut, dafür, dass jede Zelle weiß, wann sie sich teilen darf – und wann nicht. Wird diese Steuerung beschädigt, beginnt eine Zelle, sich ungebremst zu vermehren. So entstehen Tumore. Unser Körper hat allerdings ein ausgeklügeltes Reparatursystem, das Fehler im Erbgut meist selbst behebt. Dafür sind bestimmte Gene zuständig – sogenannte Reparaturgene. Wenn aber genau diese defekt sind, funktioniert der Selbstheilungsmechanismus nicht mehr. »Dann können sich fehlerhafte Zellen unkon-

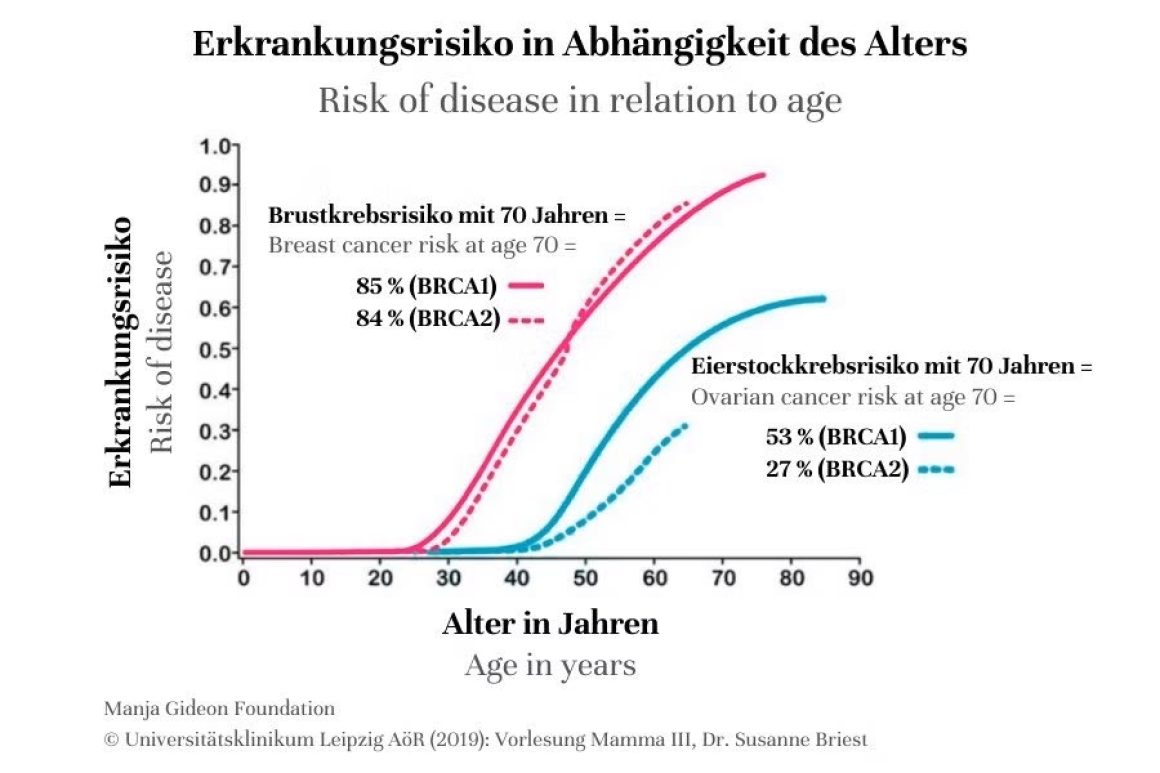

trolliert teilen, und Krebs kann entstehen«, erklärt Rabner. Besonders bekannt sind die Gene BRCA1 und BRCA2 – kurz für Breast Cancer Gene 1 und 2. Mutationen in diesen Genen erhöhen das Risiko für Brust- und Eierstockkrebs deutlich. Die Wissenschaft geht zurzeit davon aus, dass bei mindestens etwa 20 Prozent der bösartigen Eierstock-Tumore (Ovarialkarzinome) die Anlage, an diesem Krebs zu erkranken, vererbt wird. »Wer eine dieser Mutationen trägt, bekommt nicht automatisch Krebs«, betont Rabner. »Aber das Risiko ist massiv erhöht – im Laufe eines Lebens auf bis zu 80 Prozent.«

Das heißt: Acht von zehn Frauen mit einer BRCA-Mutation erkranken statistisch gesehen an Brust- oder Eierstockkrebs. Wenn über Risikoabschätzung und Gentests beraten wird, ist das Alter allerdings zentral: je älter die Frau, desto höher das Risiko. Bei Trägerinnen einer Genmuta-tion steigt das Risiko, an Brustkrebs zu erkranken, gegen 30 sprunghaft und steil an. Für Eierstockkrebs beginnt die Kurve erst ab circa 40 Jahren und verläuft etwas flacher.

Mutationen in den BRCA-Genen können vererbt werden – von Mutter oder Vater. Kinder eines betroffenen Elternteils haben eine 50-prozentige Chance, die Veränderung ebenfalls zu tragen. Deshalb ist es laut Rabner so wichtig, die Familiengeschichte zu kennen: »Ein Stammbaum kann daher Leben retten. Wenn man aufzeichnet, wer in der Familie an Brust-, Eierstock- oder anderen Krebsarten erkrankt ist, lässt sich oft ein Muster erkennen.« Ein solcher »Stammbaum« ist die einfachste und gleichzeitig wirkungsvollste Form der Früherkennung.

Besonders Frauen aus aschkenasisch-jüdischen Familien sind überdurchschnittlich häufig betroffen. Zwei Prozent der aschkenasischen Frauen weisen die Genmutation auf. Grund ist der sogenannte »Flaschenhalseffekt«: Durch historische Ereignisse wie die Kreuzzüge schrumpfte der Genpool der Juden stark. Bestimmte Mutationen wurden so über Generationen weitergegeben. Ähnlich ist es übrigens bei Inuit, Isländerinnen und den Amish. »Das ist reine Genetik«, sagt Rabner, »aber es bedeutet, dass man besonders aufmerksam sein sollte.«

Also ein Muss für jede aschkenasisch-jüdische Frau über 40 Jahre, sich auf BRCA1 und 2 testen zu lassen? Der Gynäkologe nickt: »Aus medizinischer Sicht ja. Aber realistisch ist es nicht.« Natürlich sollte jede Frau für sich entscheiden. Und was passiert mit dem Befund? »Die Patientin muss genau wissen, was ein positives Ergebnis bedeutet. Ein Test kann Gewissheit geben – aber auch Angst auslösen.«

Der Gentest ist ein Schritt, der wohlüberlegt sein will. Vor jeder Untersuchung steht ein ausführliches Gespräch mit einer genetischen Beraterin oder einem Arzt. Die Kosten für einen Test liegen bei rund 3000 bis 6000 Euro. Wenn familiäre Risikofaktoren bestehen, übernehmen die Krankenkassen die Untersuchung in der Regel. Doch auch hier gilt: Das Wissen um eine Mutation ist kein Schicksal, sondern eine Chance. Denn wer Bescheid weiß, kann handeln.

Bei Eierstockkrebs gibt es keine wirksame Früherkennung. Im Unterschied zu Brustkrebs helfen Ultraschall, Tumormarker oder Tastuntersuchungen hier nur begrenzt. »Darum bleibt bei genetischer Hochrisikolage nur eine einzige Vorsorgemaßnahme: die Entfernung der Eierstöcke und Eileiter«, sagt Michael Rabner.

Das ist für viele Frauen ein schwerwiegender Schritt, denn er bedeutet das Ende der Fruchtbarkeit und den sofortigen Beginn der Menopause – oft viele Jahre früher als biologisch vorgesehen. »Das sollte man nur tun, wenn der Kinderwunsch abgeschlossen ist – und nach intensiver Beratung«, betont Rabner. Doch der Eingriff ist hochwirksam: Das Risiko für Eierstockkrebs sinkt dadurch auf nahezu null.

Wenn der Krebs bereits ausgebrochen ist, geht es darum, ihn so früh und so vollständig wie möglich zu entfernen. In der Regel wird zunächst eine Bauchspiegelung durchgeführt, um das Ausmaß zu bestimmen. Je nach Stadium folgt dann eine Operation, oft kombiniert mit Chemotherapie. »Das Ziel ist, alle sichtbaren Tumorreste zu entfernen«, erklärt Rabner. Nur so besteht eine Chance auf langfristige Heilung.

Nach einer Entfernung der Eierstöcke und Eileiter sinkt das Krebsrisiko.

Neuere Therapien setzen auf sogenannte PARP-Inhibitoren – Medikamente, die den Reparaturmechanismus der Krebszellen blockieren und so ihren programmierten Zelltod auslösen. Besonders gut wirken sie bei Patientinnen mit BRCA-Mutation. »Das hat zumindest die Behandlungsmöglichkeiten in den letzten Jahren deutlich verbessert«, sagt Rabner.

Wer sich im Vorfeld auf die Mutationen testen lässt, setzt sich mit dem Begriff »Gen« bewusst auseinander. Er weckt nach wie vor bei vielen Menschen Unbehagen. »Gen klingt nach Labor, Manipulation, Eingriff in die Natur.« So wünscht sich Rabner mehr Offenheit: »Wir müssen lernen, rational über Gene zu sprechen. Sie sind keine Bedrohung, sondern ein Werkzeug, um Krankheiten besser zu verstehen.«

Ein Gentest betrifft nicht nur die getestete Person, sondern oft die ganze Familie. »Viele Frauen sorgen sich um weitere Familienmitglieder«, erzählt der Arzt. »Manche wollen sich nicht testen lassen, aber sie wollen Klarheit für ihre Kinder.« Gerade deshalb sei die psychologische Begleitung so wichtig. Selbsthilfegruppen bieten Austausch, Psychoonkologen und -onkologinnen helfen, mit der Unsicherheit umzugehen.

Michael Rabner hat eine einfache Botschaft: Wissen rettet Leben. »Mit Bleistift und Papier – einem einfachen Familienstammbaum – kann man herausfinden, ob in einer Familie ein genetisches Risiko besteht«, sagt er. »Wenn man das weiß, kann man handeln, bevor die Krankheit ausbricht.« Das ist vielleicht die wichtigste Erkenntnis: Nicht Angst soll uns leiten, sondern Aufklärung. Damit kann man vielleicht nicht nur das eigene Leben retten, sondern auch das der Kinder.

Michael Rabner ist Gynäkologe in Zürich und wissenschaftlicher Berater der Manja Gideon Stiftung.