Die Krochmalna-Straße im jüdischen Viertel von Warschau kennt man. Zumindest die Leserschaft Isaac Bashevis Singers kennt sie gut. Singer (1902–1991) selbst wuchs dort auf, in einer ultraorthodoxen Rabbinerfamilie. Die Krochmalna Nummer 6, das ist in seinem Roman Jarmy und Keila der Treff jüdischer Ganoven, die pittoreske Namen tragen wie Schmul Schmand, Shaya Schläger oder Mordkele Feuerbrand, die Langer Leibusch gerufen werden oder Berele Fettwanst, der gerade Itsche Einauge ein Messer in den Leib rammte, weswegen der Zuhälter im Krankenhaus liegt.

Ganoven In den Jahren 1911 und 1912 spielt das Buch, zum Teil in Warschau, damals dem russischen Zarenreich gehörend, zum Teil in New York. Jeremia Eliezer Holtzman, kurz Jarmy oder »Jarmy Stachel« gerufen, ist ein begabter Taschendieb. Keila Leah Kupermintz mit den kupferroten Haaren, die Rote Keila, ist seine Frau. Mit 29 Jahren hat sie bereits in drei Bordellen gearbeitet. Die beiden lieben sich. Sie wollen ein idyllisch-kriminelles Leben führen. Dann aber taucht völlig überraschend Max wieder auf. Max, der Mephisto. Der Lahme Max, mit dem Jarmy vor vier Jahren eine Gefängniszelle teilte. Max, der skrupellose Verführer und zynische Blender, sexuell unersättlich und nicht auf ein Geschlecht festgelegt.

SCHTETL Damit beginnen Untergang und Zerstörung der Liebe. Und die Rettung Keilas, die Bunem in die Arme läuft, dem Sohn des frommen und armen Rabbi Menachem Mendel. Bunem will Maler werden und das religiöse Erbe abschütteln. Deshalb liest er auch extensiv Philosophisches. Und ist mit einer Anarchistin aus wohlhabendem Hause verlobt, der der repressive zaristische Geheimdienst Ochrana auf die Spur kommt, der sie verhaftet und später nach Sibirien verbannt. Bunem wähnt sich in höchster Gefahr und flieht mit Kaila, mittlerweile seine Geliebte, mühsam außer Landes, nach New York.

Der Text entstand 1977 als Fortsetzungsroman für den jiddischen »Forverts«.

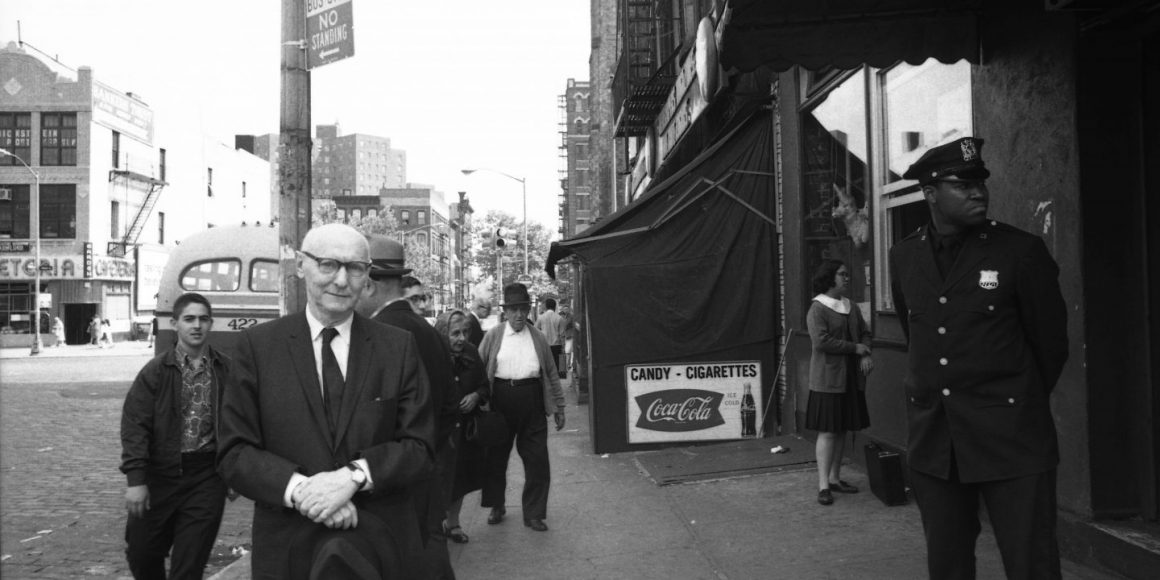

Dort, in der Attorney Street, schlagen sie sich inmitten Tausender anderer bitterarmer Juden durch. Bis wieder Max und Jarmy, auf dem Papier noch immer mit Keila verheiratet, auftauchen und die Liebe gesprengt wird. Und am Ende der lebensmüde Bunem sich nach Coney Island durchfragt, wo das Meer ist.

Zwischen Dezember 1976 und Oktober 1977 erschien Jarmy und Keila in der New Yorker jiddischen Zeitung »Forverts«, in der Singer schon seit mehr als 30 Jahren publizierte. Doch erst jetzt liegt eine deutsche Übersetzung vor. Christa Krüger trifft Tonfall und Duktus Singers sehr präzise. Es ist eine Edition aus dem Nachlass.

FREIZÜGIG Singer, der Vielschreiber, überwachte und betreute sorgfältig seine Übersetzer, die seine jiddischen Manuskripte ins Englische übertrugen. Dabei lektorierte er sich selbst nochmals und überarbeitete den jeweiligen Text sorgsam, woraufhin seine Bücher Weltgeltung entfalteten. Wieso geschah dies bei Jarmy und Keila nicht? Wieso drang sein New Yorker Verlag nicht sogleich auf eine englischsprachige Ausgabe, nachdem Singer 1978 der Nobelpreis für Literatur zugesprochen worden war? Man kann nur spekulieren, wieso es in diesem Fall nicht zu einer Übersetzung und zu keinem Feilen am Text kam. Erkannte Singer selbst, dass dieser dritte seiner drei »Unterwelt«-Romane der schwächste war? War die Freizügigkeit, von entgrenzter Lust bis brutaler Vergewaltigung, dem Verlag zu viel?

Dass der Jüdische Verlag nun Jarmy und Keila als ersten Band auserkor, eine Ausgabe mehrerer, bisher nicht ins Deutsche übersetzter Romane Singers einzuleiten, ist keine wirklich glückliche Wahl. Weder ist dieser Text ein »Meisterwerk«, erst recht nicht, so die wohlfeile Behauptung der Verlagswerbung, ist er »bis in die Nebenfiguren hinein präzise ausgestaltet«. Das Gegenteil trifft eher zu. Denn die Charaktere sind arg schematisch ausgefallen. Ist es mehr als ein Zufall, vielmehr eine subkutane Erkenntnis, dass zu Beginn, auf Seite 13, Jarmy Stachel liebend gerne Zeitungen kauft, aber darin ausschließlich die trivialen Fortsetzungsromane mit reißerischen Titeln wie Die blutbesudelte Frau und Die betrogene Dame liest und sie Keila genussvoll vorträgt?

Die Dramaturgie ist recht ausgefeilt, wenn auch sprunghaft.

SCHILDERUNGEN Singer merkte einmal poetologisch an: »In meinem Notizbuch hatte ich mir die drei Charakteristika notiert, die ein Roman besitzen musste, um wirklich gut zu sein: Erstens, er muss eine genaue und spannende Handlung haben. Zweitens, der Verfasser muss den leidenschaftlichen Wunsch haben, dieses Werk zu schreiben. Drittens, der Autor muss der Überzeugung sein oder zumindest die Illusion haben, der einzige zu sein, der dieses besondere Thema behandeln kann.«

In diesem Roman vermag er keine dieser drei Punkte wirklich befriedigend zu erfüllen. Vor allem die Frauenfiguren reichen über schematische Klischees – die ehern aufrechte Anarchistin und Antikapitalistin, die vor Lust und körperlicher Biegsamkeit schier berstende Prostituierte, die matronenhaft honorige Mutter oder die vor einer Zwangsheirat stehende verträumte Schwester – kaum hinaus. Die Dramaturgie ist recht ausgefeilt, wenn auch sprunghaft.

Auch das Atmosphärische vermag zu überzeugen. Vor allem die Schilderungen der Unterwelt und dann jene New Yorks, der Armut, die die Einwanderer in der Neuen Welt erwartet, sind plastisch und eindringlich. Noch mehr bezaubern die springlebendigen Dialoge. Doch die Figuren sind und bleiben blass. Weil sie als reichlich stereotype Figuren, vom an Gott zweifelnden Rabbinersohn bis zum mephistophelischen Verführer, aus Singers Kosmos weidlich bekannt sind. Hier kommen sie über Staffage kaum hinaus.

ANDEUTUNGEN Augenfällig ist, wie großzügig, ja verschwenderisch die Herstellungsabteilung des Verlags bei der Buchgestaltung mit leeren Seiten oder mit Seiten, auf denen nur »Erstes Kapitel«, »Zweites Kapitel« und so weiter steht, umging. Da kommen mehr als zwei Dutzend Seiten zusammen, die das Buch erstaunlich in die Länge ziehen. Dafür wurden, noch erstaunlicher, Martin Schwarz für sein Nachwort gerade einmal knappe sechs Seiten eingeräumt. Eindeutig zu wenig. So haben seine Erläuterungen mehr den Charakter von Andeutungen.

Isaac Bashevis Singer: »Jarmy und Keila«. Aus dem Englischen übersetzt von Christa Krüger. Mit einem Nachwort von Martin Schwarz. Jüdischer Verlag im Suhrkamp-Verlag, Berlin 2019, 464 S., 26 €