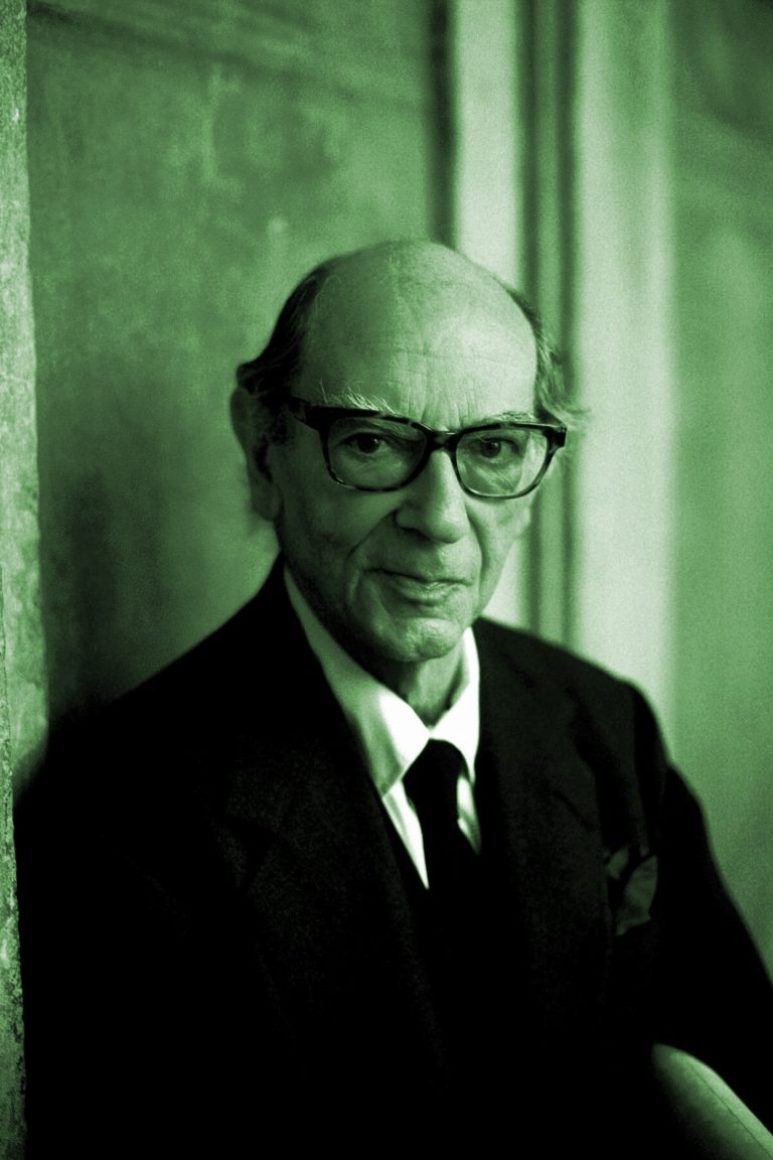

»Raymond Aron war ein überaus höflicher kleiner Mann mit großer Nase und großen Ohren, blauen Augen und melancholischem Blick.« Mario Vargas Llosa, Literaturnobelpreisträger des Jahres 2010, gibt sich auch als Essayist einer romanhaften Beschreibungsfreude hin, wenn er seine intellektuellen Helden porträtiert.

Nach einer kurzen, prägnanten Skizzierung des habituell-biografischen Hintergrunds aber folgt sogleich die luzide Analyse. In seinem soeben erschienenen Buch Der Ruf der Horde erinnert der peruanische Schriftsteller an liberale Denker, die ihn prägten und die heute weitgehend vergessen sind, obwohl sie doch die Grundlagen einer freiheitlichen Gesellschaft profund reflektiert hatten.

Kongruenz Die meisten von ihnen sind säkulare Juden: Karl Popper, Isaiah Berlin – und eben Raymond Aron. Der große französische Soziologe teilte zwar mit seinem einstigen Kommilitonen Jean-Paul Sartre das Geburtsjahr, doch weder die Anhängerschaft noch den Nachruhm. Der ehemalige résistant, bis zu seinem Tod 1983 berühmt-berüchtigt für seine in geradezu provozierend ruhigem Ton vorgetragenen Gedanken, sah nämlich in der Verherrlichung der Gewalt, der metaphysisch überhöhten Tat, eine Kongruenz zwischen extremer Linker und extremer Rechter.

Unermüdlich hatte Aron in seinen Vorlesungen, Texten und Büchern darauf hingewiesen, dass eine solche Affinität nicht nur unethisch war, sondern vor allem völlig ineffizient, an den komplexen Realitäten einer spätindustriellen Gesellschaft nihilistisch vorbeigröhlend.

Mario Vargas Llosa bezieht sich nun deshalb erneut auf Arons »pragmatischen Realismus und seine reformerischen liberalen Ideen« – und fragt, wo Frankreich wohl heute stünde, hätte es stringenter Argumentation mehr vertraut als jenen, »die sich hinter den Mauern einer oft okkulten Rhetorik verschanzten«.

In der Verherrlichung der Gewalt treffen sich extrem Linke und extrem Rechte.

Auch erinnert er daran, dass Aron, der überzeugte Antikolonialist und gleichzeitig konzise Warner vor sowjetischer Infiltration, nicht nur von der moskauhörigen Linken, sondern auch von der judenfeindlichen Rechten angegriffen worden war: »Es fehlte nicht an antisemitischen Attacken; man verglich Aron mit Pierre Mendès France und Jean-Jacques Servan-Schreiber (beide ebenfalls jüdisch) und lamentierte über ›diese Franzosen, die sich noch immer nicht an Frankreich gewöhnt haben‹.«

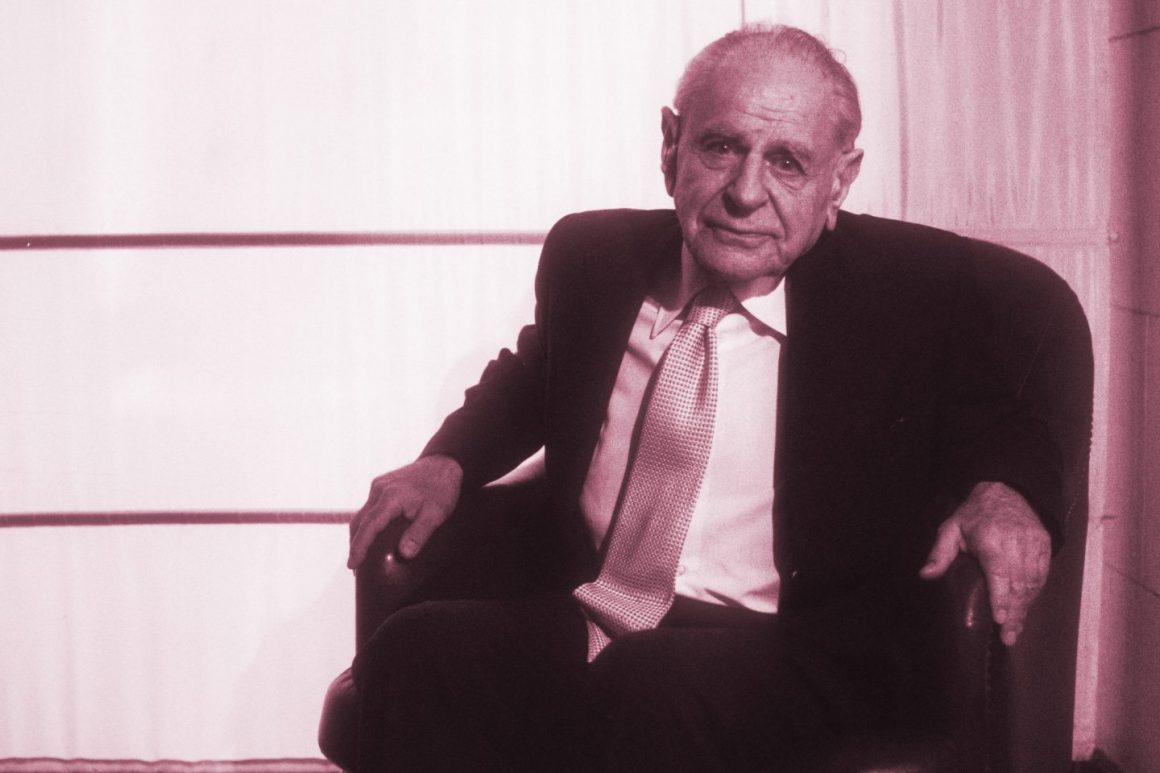

SPRACHE Ähnlich wie Raymond Aron hatte auch Karl Popper – über sein 1945 erschienenes Hauptwerk Die offene Gesellschaft und ihre Feinde hinaus – zeitlebens für die emsig reformerische Methode der »Stückwerk-Technik« geworben. Gerade das, was Maximalisten bis heute herablassend als »Klein-Klein« abtun, war für Popper die Basis gesellschaftlichen Fortschritts, welcher – im Unterschied zu rechten oder linken Parolen – nicht etwa auf ein mythisch homogenes »Volk« rekurriert, sondern die unterschiedlichen Interessen innerhalb der heterogenen Bevölkerung stets aufs Neue austarieren muss.

Doch bei aller Bewunderung für diese tapferen, hordenabstinenten Intellektuellen – Mario Vargas Llosa schreibt keine Hagiografie. Und so kommt sogar Poppers während des Zweiten Weltkriegs im neuseeländischen Exil verfasstes Buch, »das gehaltvollste und bereicherndste philosophisch-politische Werk des zwanzigsten Jahrhunderts«, stilistisch auf den Prüfstand.

Denn so plausibel Karl Popper auch gegen einen von Aristoteles bis Wittgenstein reichenden »Verbalismus« und gegen eine obsessive Beschäftigung mit der Linguistik polemisiert hatte – Vargas Llosa nennt dies »Heideggers Totengeister« –, so hölzern-schludrig war er selbst im Umgang mit der zum puren Transportmittel herabgestuften Sprache.

Freiheit, Gleichheit und Gerechtigkeit stehen immer in einem Spannungsverhältnis.

Man spürt förmlich Vargas Llosas Schmerz, wenn er hier einen der Gründe für die fortgesetzte akademische Unsexyness des Liberalismus benennt: »Das ehrgeizige, tiefe Gedankensystem von Karl Popper blieb eingeschränkt, verdünnt durch einen Ausdruck, der nie auf der Höhe des Ausgedrückten war.« Liegt womöglich auch darin ein Grund, weshalb Poppers Präferenz für »piecemeal approach«, ein permanentes, aber kluges und schrittweises Reformieren, intellektuell ebenso wenig en vogue wurde wie die geniale Einsicht, dass die kühlen Falsifizierungen von Ideen dem Fortschritt förderlicher sind als die wortreichen Versuche rechtfertigenden Verifizierens?

BALANCE Ungeteilt ist indessen Vargas Llosas Bewunderung des Ideenhistorikers Isaiah Berlin, der kluge Gedanken mit einem kristallinen Stil verband – »so transparent und anmutig wie der von Stendhal, eine romanhafte Qualität von ansteckender Menschlichkeit«. Berlin, der 1919 mit seiner Familie aus Lenins Russland nach Großbritannien geflohen war und während des Zweiten Weltkriegs Chaim Weizmann beraten hatte, nannte es den »Konflikt der widersprüchlichen Wahrheiten«: Die Werte Freiheit, Gleichheit und Gerechtigkeit sind demnach mitnichten Synonyme, sondern stehen in einem natürlichen Spannungsverhältnis zueinander. Und nur in einer freien Gesellschaft kann der erfolgreiche Versuch unternommen werden, sie in eine fragile Balance zu bringen.

Es macht die Stärke dieses Essaybandes aus, dass sein 83-jähriger Verfasser Vargas Llosa nicht in die Jeremiaden über das angeblich »Präzedenzlose« der heutigen illiberalen Gefährdung einstimmt, sondern in seinem präzisen Rückblick an jene vor allem jüdischen Intellektuellen erinnert, die bereits vor Jahrzehnten den Herausforderungen begegnet waren – jenseits von Gesundbeterei und apokalyptischer Rhetorik.

Mario Vargas Llosa: »Der Ruf der Horde«. Aus dem Spanischen von Thomas Brovot. Suhrkamp, Berlin 2019, 313 S., 24 €