Es gibt Gebäude, die man im Laufe der Jahre als herausragende Orientierungspunkte wahrnimmt, ohne aber Näheres über sie zu wissen. Beispielhaft dafür ist die Kirche am Hohenzollernplatz in Berlin-Wilmersdorf, Spitzname »Kraftwerk Gottes«, ein beeindruckender expressionistischer Kirchenbau aus dunkelvioletten, in komplexen Mustern aneinandergefügten Backsteinen.

Tatsächlich ist die Kirche der Entwurf des jüdischen Architekten Ossip Klarwein und zwischen 1930 und 1933 entstanden. Bei der Einweihung im März 1933 konnte ihr Schöpfer nur noch heimlich für seinen Chef, unter dessen Namen sie dann auch offiziell entstanden ist, arbeiten – und froh sein, Deutschland Ende 1933 Richtung Haifa verlassen zu können, wo er später einer der stilprägendsten Architekten des jungen Israels werden sollte.

Die prägnanten Dagon-Silos im Hafen von Haifa, die Grabstätte von Chaim Arlosoroff, dem 1933 ermordeten Protagonisten des Arbeiterzionismus, in Tel Aviv, das Grab von Theodor Herzl in Jerusalem, zahlreiche Bus- und Bahnstationen sowie das Knesset-Gebäude in Jerusalem – sie alle basieren auf seinen Entwürfen.

Von Warschau nach Mainz

Ossip – oder Joseph – Klarwein wurde 1893 in Warschau geboren, wo sein Vater, ein Kutschersohn aus einem Schtetl, es als Teigwarenfabrikant zu Wohlstand gebracht hatte. 1905, nach den Pogromen im Gefolge der Niederlage Russlands gegen Japan, zog er mit seiner Familie aus der nominell zum Zarenreich gehörenden Metropole ins beschauliche deutsche Mainz. Dort etablierte sich Klarwein senior als Mineralwasser-Großhändler.

Der Neubeginn in Deutschland dürfte für den zwölfjährigen Ossip nicht leicht gewesen sein, doch hat er ihn bravourös gemeistert. Er wird in die Großherzoglich-Hessische Kunstschule aufgenommen und kann nach erfolgreichem Abschluss Architektur studieren. 1921 macht er seinen Abschluss als Meisterschüler von Hans Poelzig, dem damals bekanntesten Architekten Deutschlands, der auch das Funkhaus an der Masurenallee entworfen hat.

In Palästina kann er sich kaum verständigen, doch seine Entwürfe gewinnen Wettbewerbe.

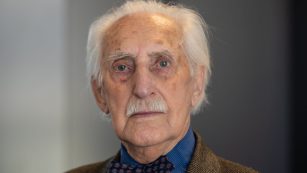

Klarwein arbeitet für verschiedene renommierte Architekturbüros, heiratet eine protestantische Berlinerin, eine Opernsängerin; ihr 1931 geborener Sohn Mathias wird es als »Mati Klarwein« zum bekannten psychedelischen Maler bringen, der zahlreiche Schallplattencover gestaltete. 1927 wird Klarwein Chefarchitekt bei Fritz Höger, der drei Jahre zuvor durch sein heute noch berühmtes »Chilehaus« in Hamburg im Stil des Backsteinexpressionismus zu internationalem Ruhm gelangt ist. Klarwein kann, unter dem Namen seines Chefs, bei Kirchen- und Rathausbauten seine beeindruckende Kreativität unter Beweis stellen und wird von diesem für eine Partnerschaft in Betracht gezogen.

Doch die Zeiten ändern sich. Die Abstammung und »Rasse« einer Person werden bald wichtiger als deren Kompetenzen und Know-how. Und obwohl Klarweins Chef Fritz Höger bereits 1932 der NSDAP beigetreten ist und als »Führer« einer einschlägigen Architekten-Vereinigung amtiert, bleiben die Aufträge aus; entweder weil der expressionistisch »menschliche« Stil des Büros nicht mit den pompösen Vorstellungen der Nationalsozialisten von Architektur kompatibel ist oder aber anonyme Denunziationsschreiben der Konkurrenz gegen Högers jüdischen »Hauptentwurfsarchitekten« Wirkung zeigen.

Sein Nazi-Chef beschäftigt ihn klandestin weiter, aber für weniger Gehalt

Der Druck wird so groß, dass Klarwein zum Jahreswechsel 1932/33 kündigt, noch vor Beendigung des Kirchenbaus, für den er eigens nach Berlin gezogen ist. Sein Nazi-Chef beschäftigt ihn klandestin weiter, aber für weniger Gehalt. Am Ende verhilft Höger ihm sogar zu einem Touristenvisum für Palästina.

Als Ossip Klarwein im November 1933 dorthin abreist – bald wird er seine Frau und den Sohn sowie seinen alten Vater nachkommen lassen –, muss er, ähnlich wie 1905 beim Umzug nach Mainz, sich eine völlig neue Welt erschließen. Er spricht zunächst weder Hebräisch noch Englisch, kann aber hervorragend zeichnen. So gewinnt er bald bedeutende Denkmalwettbewerbe und darf sorgfältig durchdachte Mehrfamilienhäuser im nun angesagten »Bauhausstil«, eigentlich »Internationaler Stil«, entwerfen.

Doch mit Beginn des Zweiten Weltkriegs ändert sich die Auftragslage drastisch. Die Klarweins müssen den Konzertflügel der Frau verkaufen, während der frühere Stararchitekt froh sein kann, als Entwurfszeichner von Polizeiwachen mit einem Monatsgehalt von zwölf Palästina-Pfund bei der britischen Mandatsbehörde unterzukommen.

Die Ehe kriselt; es folgt die Scheidung, wobei der Sohn bei der Mutter bleibt, die nach der Staatsgründung nach Paris zieht, während Klarwein eine neue Beziehung mit Elsa Loewy, einer geschiedenen Neueinwanderin, eingeht.

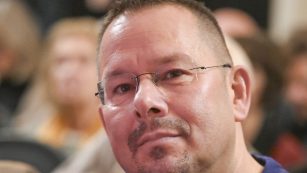

1945 wechselt er als Chefarchitekt der Baubehörde nach Jerusalem und kann sich schon bald vor Aufträgen kaum retten. 1957 gewinnt er den Wettbewerb für den Bau der Knesset, zweifelsohne der Höhepunkt seiner israelischen Laufbahn. Auch wenn sein ursprünglicher Entwurf »per Komitee-Entscheidung« verwässert, verändert und fast bis zur Unkenntlichkeit umgestaltet wird, so stammt doch »die Seele des Gebäudes«, wie er sich und seine Frau tröstet, von ihm. Als Klarwein 1970 in Jerusalem stirbt, gilt er als einer der renommiertesten Architekten Israels.

Es ist der Berliner Publizistin Jacqueline Hénard, einer begeisterten Besucherin der Konzerte in Klarweins Kirche, zu verdanken, dass sein Leben und Wirken nun in einer besonderen Ausstellung in genau diesem Bauwerk gewürdigt wird. Ein liebevoll gestalteter Katalog rundet das Ganze ab.

»Ossip Klarwein – Vom ›Kraftwerk Gottes‹ zur Knesset« ist bis zum 16. Oktober in der Kirche am Hohenzollernplatz, Nassauische Straße 66 in Berlin zu sehen. Montag und Donnerstag 16 bis 18 Uhr, Mittwoch 11 bis 13 Uhr, Samstag 13 bis 15 Uhr. Führungen ohne Anmeldung jeden Donnerstag um 18 Uhr.