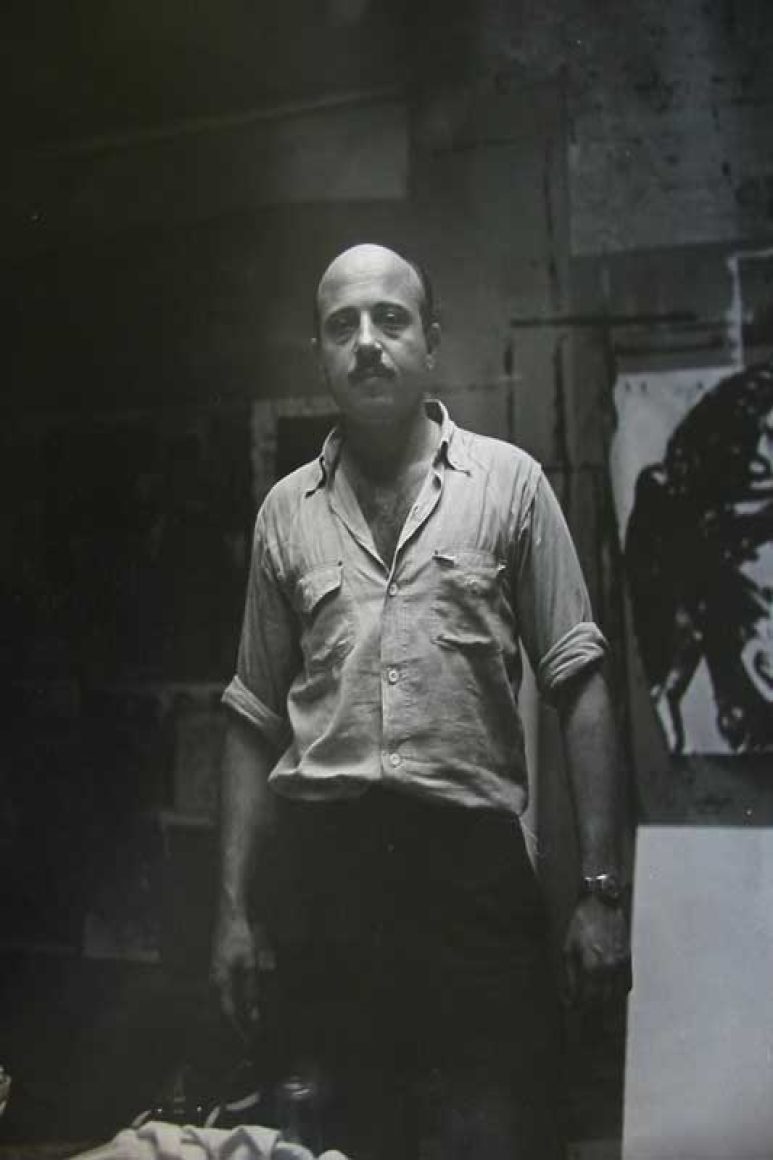

Als der Dokumentarfilmer Rudij Bergmann 1996 das New Yorker Atelier des jüdischen Künstlers Boris Lurie betrat, wurde ihm sofort klar »dass Lurie das KZ mental niemals ganz verlassen hatte«.

Lurie (1924–2008) verarbeitete seine Lagererfahrungen jedoch extrem ungewöhnlich: Sein Atelier etwa war tapeziert mit Zeitungsausrissen halbnackter Frauen. Und es sind vor allem diese Pin-Ups, die an seiner Kunst verstören. Lurie nutzte sie für Collagen, in denen er nackte Hintern in die Mitte eines Leichenberges oder um ein Gruppenbild von ausgemergelten KZ-Häftlingen klebte. Vom 26. Februar bis 31. Juli ist seine radikale Auseinandersetzung mit dem Holocaust im Jüdischen Museum Berlin zu sehen.

Ausstellung Unter dem Titel »Keine Kompromisse!« werden rund 200 Gemälde, Collagen und Skulpturen der Boris Lurie Art Foundation New York ausgestellt. Lurie habe »ein vages Konzept einer Jewish Art entwickelt«, sagte Museumsprogrammdirektorin Cilly Kugelmann am Donnerstag. Die Erfahrung der europäischen Juden sei in seine Kunst und Weltsicht eingeflossen, ohne dass Luries Arbeiten als »Holocaustkunst« zu definieren seien.

Lurie wurde als Sohn einer jüdischen Familie im damaligen Leningrad geboren, wuchs in Riga auf und überlebte gemeinsam mit seinem Vater die Konzentrationslager Stutthof und Buchenwald. Seine Mutter, Großmutter, Schwester und Jugendliebe wurden 1941 ermordet.

Das prägte Lurie, der sich obsessiv mit dem weiblichen Körper befasste - und etwa die nun in Berlin hängende Bilderserie »Dismembered Women« schuf, über die er schrieb: »Fette und zerstückelte Weiber. All das nach dem Hunger und Krieg in Europa«. In Armut und im Kerker habe es immer noch Würde gegeben – nicht aber im US-»Konsumentenglück«.

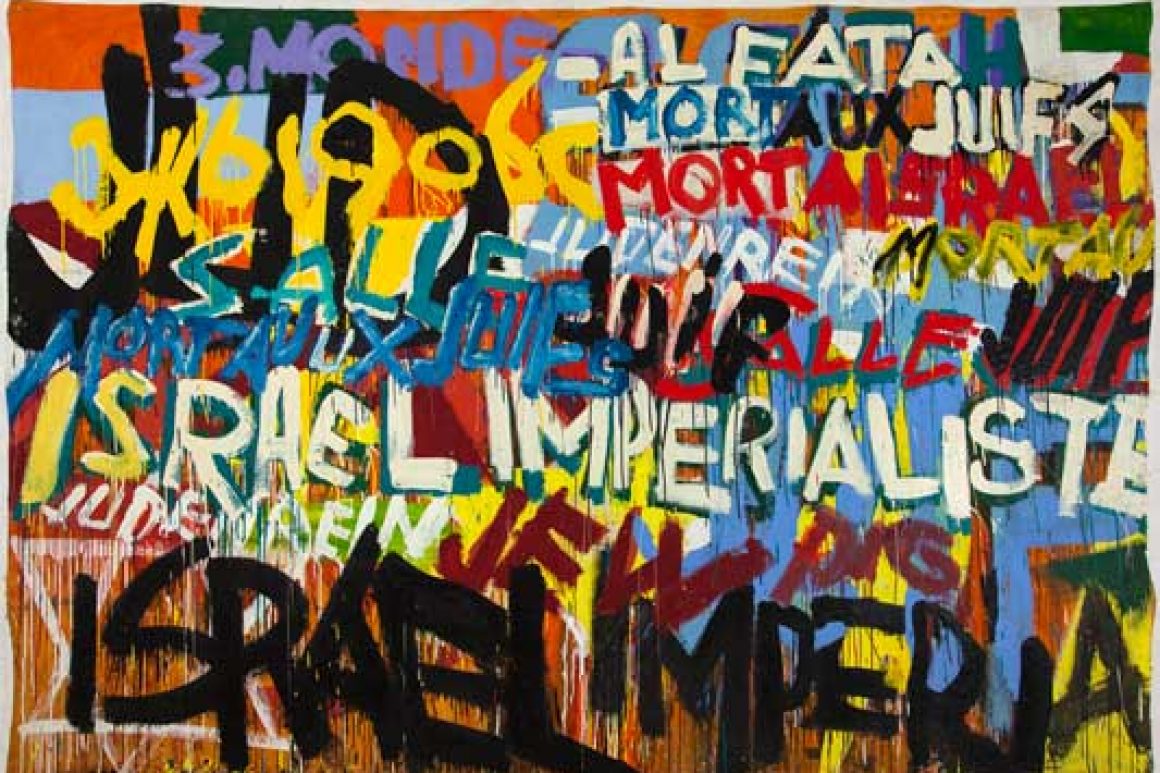

New York Die Schoa war das große Thema des Künstlers, der 1946 nach New York auswanderte. Dort entstanden auch die »War Series«, Hunderte Skizzen und Zeichnungen, mit denen sich Lurie an seinen Erfahrungen in Arbeits- und Konzentrationslagern abarbeitete. Rein therapeutisch – der Autodidakt betrachtete die Skizzen nicht als Kunst, erst 2013 wurden sie erstmals ausgestellt. Öffentlich thematisierte er seine Erlebnisse in den »Saturation Paintings«, den Collagen aus historischem Bildmaterial und Pin-Ups, mit denen er kritisierte, dass die Berichterstattung über die NS-Verbrechen in den USA zwischen Werbung und Klatsch stehe. Statt nur Chronist zu sein, schilderte Lurie den Zusammenprall verschiedener Lebenswelten.

1959 gründete Lurie die NO!art-Bewegung, die sich politischen Themen wie Rassismus, Sexismus und Konsum widmete und sich gegen Andy Warhols Pop Art positionierte. Diese verurteilte er als gedankenlos und den Kommerz hofierend. Den New Yorker Kunstbetrieb verachtete Lurie – er war für ihn mehr an Gewinn als an Aussage interessiert. Seine Antwort war »NO« – das Wort taucht in vielen Werken auf.

NO!Art Die Ablehnung war beidseitig, auch die Kritiker hielten damals nicht viel von Lurie, der NO!art mit ihren reißerischen Hakenkreuz-Motiven sowie Ausstellungen mit Titeln wie »Vulgar Show« und »Doom Show«. Das Publikum schwankte derweil zwischen Entsetzen und Faszination. Heute bemüht sich die 2010 gegründete Boris Lurie Art Foundation, den künstlerischen und gesellschaftlichen Außenseiter bekannter zu machen. Nach Ausstellungen etwa in Russland, Frankreich und Italien sind für 2017 Schauen in Israel und einigen asiatischen Ländern geplant, wie der Co-Direktor der Stiftung, Anthony Williams, am Donnerstag sagte.

Entgegen seiner antikommerziellen Positionen hatte Lurie übrigens erfolgreich an der Börse spekuliert. Als er 2008 starb hinterließ er laut Williams rund 100 Millionen US-Dollar, aber keine Erben. Sein Vermögen sowie rund 3000 Bilder, von denen Lurie nie eins verkauft hatte und die zum Teil stark restaurierungsbedürftig sind, gingen an die Stiftung. »Wenn meine Kunst nicht gezeigt wird, ist es als hätte ich gar nicht gelebt«, sagte Lurie damals.

www.jmberlin.de