Der Optimismus des Deutschen Historischen Museums hat sich gelohnt: Die Ende März wegen Corona verschobene Eröffnung der Ausstellung Hannah Arendt und das 20. Jahrhundert (vgl. Jüdische Allgemeine vom 17. April) konnte jetzt nachgeholt werden.

Die Schau wurde bereits vor zwei Monaten aufgebaut, und fast alle Exponate verblieben seitdem im zentral gelegenen Haus zwischen Humboldt-Universität, Museumsinsel und der Neuen Wache.

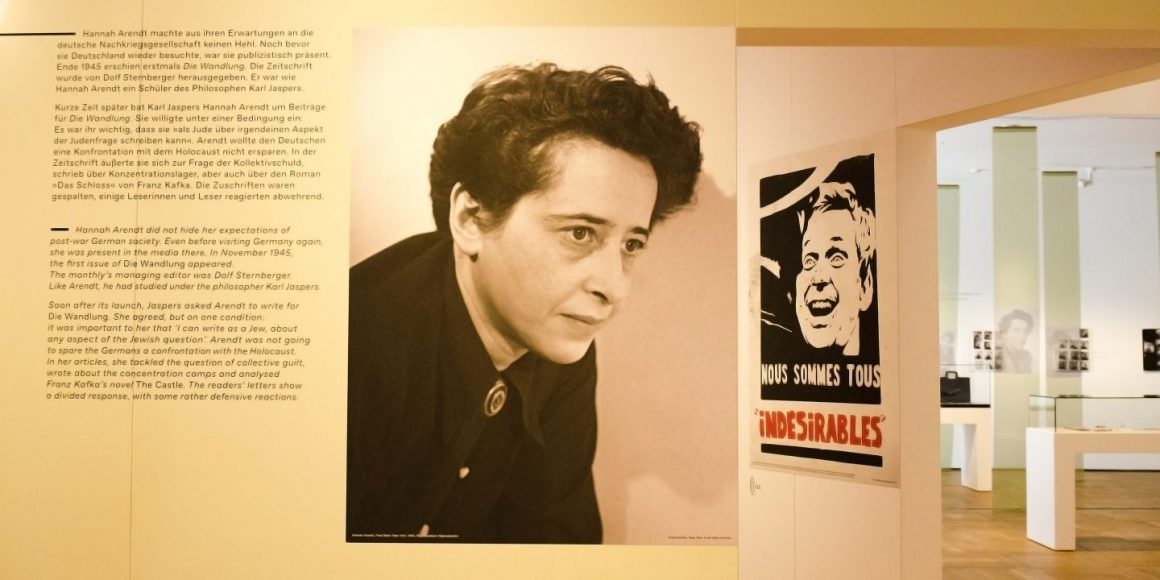

Auf zwei Etagen können die Besucher unter Einhaltung der Vorsichtsregeln wichtige Etappen des Lebens von Hannah Arendt, ihre immer noch diskussionswürdigen Thesen und die Methode des Beurteilens der politischen Philosophin nachvollziehen. Der entscheidende Teil des furchtbaren 20. Jahrhunderts ist an gut gewählten Beispielen und Exponaten zu besichtigen, an vielen Stellen auch nachzuhören und in Filmbeispielen anzusehen.

GEGENWART Über Hannah Arendts Thesen wurde schon zu ihren Lebzeiten heftig gestritten. Auch diese Streitbarkeit gehört zu ihrer Persönlichkeit, zu ihrem Anteil am 20 Jahrhundert. Aber es gilt das berühmte Wort William Faulkners: »Die Vergangenheit ist nicht tot, sie ist nicht einmal vergangen.«

Auf Schritt und Tritt begegnet den Besuchern der Ausstellung nicht nur die »nicht vergangene« Vergangenheit, sondern es drängt sich eine Gegenwart auf, als ob aus allem Furchtbaren nichts gelernt wurde. Das gilt nicht nur für Arendts Auseinandersetzung mit dem Antisemitismus und dem Rassismus. Natürlich steht das Grauen der Schoa an vielen Stellen der Ausstellung bildlich und auch in eindrucksvollen Textbeispielen im Mittelpunkt.

Aber auch die Diskriminierung der Schwarzen in den USA und die Verleugnung der eigenen Verantwortung der ersten Jahrzehnte in der Bundesrepublik kommen schonungslos zur Sprache. Frühe Wahlplakate der CDU, das seinerzeit revolutionäre Urteil des Bundesverfassungsgerichts in Arendts eigenem Wiedergutmachungsfall, auch die heutige Auseinandersetzung junger Menschen mit Arendt werden ins Bild gesetzt.

URTEILEN Schülerinnen und eine Lehrerin des Potsdamer Hannah-Arendt-Gymnasiums gehen der Bedeutung des Urteilens auf den Grund, wie Hannah Arendt es für ihre eigene Haltung und auch ganz allgemein gefordert hat.

Arendts Exemplar von Kants Kritik der Urteilskraft mit ihren handschriftlichen Randbemerkungen weist in der Ausstellung auf die philosophischen Wurzeln ihres Denkens.

Ihre frühe Freundschaft zu Martin Heidegger, die so brutal auf die Probe gestellt wurde, findet in Wort und Bild das Interesse aller an dieser nach wie vor sensationellen Beziehung. Man muss ihre Ausbürgerungsnachricht im »Reichsanzeiger« direkt neben der fast gleichzeitigen skandalösen Rektoratsrede Heideggers gesehen haben, um noch einmal anders zu verstehen, was 1933 eigentlich geschehen ist.

MOTTO Das Motto der Ausstellung lautet »Kein Mensch hat das Recht zu gehorchen«. Es ist ein Wort Hannah Arendts gegen die Ausrede vom Befehlsnotstand und findet in ihrer Sympathie für die gegen die Rassendiskriminierung und den Vietnamkrieg gerichtete amerikanische Bürgerrechtsbewegung oder auch für Daniel Cohn-Bendit, mit dessen Eltern sie befreundet war, seine zeitgemäße Rechtfertigung. Sehr schön anzusehen ist das Interview mit dem »Roten Dany« über seine Beziehung zu Arendt.

Die Originale der Zeitschrift »New Yorker«, in der Hannah Arendt den Eichmann-Prozess in Jerusalem kommentierte, weist auf ein zentrales Erlebnis mit nachhallender Wirkung. Ein Band mit Eichmanns Vernehmungsprotokoll ist ausgestellt und das kontroverse Echo auf Arendts Berichterstattung gut belegt. Wenn die Ausstellung auch Einblicke in das Privatleben erlaubt, eine Pelzstola und Arendts Perlenkette sowie über Jahrzehnte entstandene Fotografien zeigt, auch eigene Aufnahmen von Freunden, dann fehlt eigentlich nur ihr Aschenbecher, damit die leidenschaftliche Raucherin vollständig dargestellt ist.

Die ganze Ausstellung zieht das Interesse eines internationalen Publikums aus allen Erdteilen auf sich. Sie bleibt bis zum 18. Oktober geöffnet – Zeit genug, bis alle gegenwärtigen Reisebeschränkungen fallen, und auch für einen wiederholten Besuch der Ausstellung.

»Hannah Arendt und das 20. Jahrhundert«. Deutsches Historisches Museum, Berlin. Fr bis Mi 10–18 Uhr, Do 10–20 Uhr