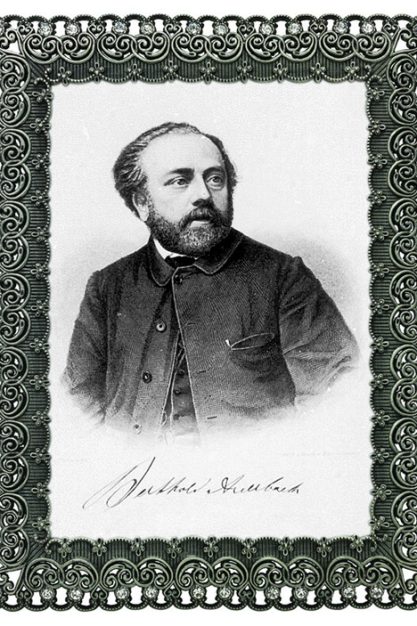

Am 28. Februar 1812 wird Moses Baruch Auerbach in dem kleinen Schwarzwalddorf Nordstetten geboren. Als er nach seinem Tod am 8. Februar 1882 auf dem jüdischen Friedhof seines Heimatortes beerdigt wird, gehört er als Berthold Auerbach zu den meistgelesenen und -übersetzten Dichtern des 19. Jahrhunderts. Leo Tolstoi wird durch Auerbachs populär-aufklärerischen Roman Neues Leben und persönliche Begegnungen zu seinem Dorfschulprogramm angeregt, Iwan Turgenjew bewundert ihn ebenso wie Gustav Freytag, Eduard Mörike oder Ferdinand Freiligrath. Einfluss gewinnt er auf Schriftstellerkollegen wie Otto Ludwig, Gottfried Keller oder Ludwig Anzengruber.

In Auerbachs Heimatdorf sind in den 1820er-Jahren 240 jüdische Einwohner heimisch. Mit den katholischen Nachbarn lebt man verhältnismäßig konfliktfrei zusammen. Der Junge wächst in armen Verhältnissen mit zehn Geschwistern in einer Kaufmannfamilie auf. Er hat das Glück, eine gute Schule besuchen zu können. Seine aufgeklärte Gemeinde eröffnet 1822 die erste israelitische Volksschule Württembergs; mit dem Schulmeister Bernhard Frankfurter bleibt Auerbach lebenslang befreundet.

Studium Früh schon will Berthold Rabbiner werden, doch muss er, da er das Schulgeld nicht aufbringen kann, die Talmudschule verlassen: Durch Förderung eines Verwandten erhält er Privatunterricht, um 20-jährig auf einem Stuttgarter Gymnasium doch noch zur Universitätsreife zu kommen. In Tübingen studiert er neben Jura bei David Friedrich Strauß Philosophie und, als einziger Student, jüdische Theologie. Wegen Verbindung zu einer Burschenschaft wird er 1833 verhaftet und der Universität verwiesen. Eine zweimonatige Festungshaft büßt er 1837 auf dem Hohenasperg ab, kann aber schon 1834 sein Studium in Heidelberg fortsetzen.

1835 scheitert er am Rabbinerexamen – schicksalhaft, wie er meint, denn nun beginnt seine Karriere als freier Schriftsteller und Publizist. Intensiv setzt er sich mit jüdischer Tradition und Gegenwart auseinander, publiziert 1836 die Schrift Das Judenthum und die neueste deutsche Litteratur, der 1837 ein historischer Roman über Spinoza folgt, dessen fünfbändiges Werk er ins Deutsche übersetzt. Als Bewunderer von Lessing, Goethe und Mendelssohn wird Auerbach zum Bewahrer einer klassischen Bildungstradition. Mit den Autoren Heinrich Zschokke und Jeremias Gotthelf weiß er sich der Aufklärung der arbeitenden Bevölkerung verpflichtet.

Dorfgeschichten Berühmt wird Auerbach 1843 als Begründer einer ganz neuen Literaturgattung. Seine Schwarzwälder Dorfgeschichten zeigen dem liberalen Lesepublikum des Vormärz eine Landbevölkerung, die eigenständig politisch handelt. Dieser Bauernstand, so empfindet man, taugt offenkundig als Partner zur Durchsetzung einer neuen Gesellschaftsordnung. Die »sanften, freundlichen Dorfgeschichten, die so unschuldig schienen wie ein Veilchen, so harmlos wie ein Tagfalter, diese friedlich umhegten Dorfgeschichten waren es, welche es mahnend verriethen: der Tag der Volksherrschaft ist in Deutschland angebrochen«. Diese Charakterisierung stammt von dem März-Kämpfer Ferdinand Kürnberger.

Auerbachs großes Ziel ist die Bildung aller Volksschichten als Voraussetzung eines zukünftig demokratischen Gemeinwesens, literarisch gestaltet 1852 in dem dreibändigen Roman Neues Leben. Seinen liberalen politischen Anschauungen bleibt Auerbach ein Leben lang treu. Gleichwohl ist er gern gesehener Gast an mehreren deutschen Höfen, in Berlin wird er regelmäßig zu den Hofbällen geladen, kein anderer Schriftsteller hat mehr königliche und fürstliche Leser. Hochgeehrt verkehrt er mit Ministern, Künstlern und Wissenschaftlern. Groß ist aber auch seine Popularität in den Volksschriften- und Leihbibliotheken, regelmäßig liest er vor Hunderten Zuhörern in Handwerkervereinen.

Einheit Auerbachs Traum bleibt die deutsche Einheit, doch als diese mit dem Kaiserreich 1871 erreicht ist, verbittert ihn die Entwicklung im durchaus nicht demokratischen »Großpreußen«. Die klerikal-konservative Presse betitelt ihn als »Hofjuden«, im Kaiserreich wird der Antisemitismus gesellschaftsfähig gemacht von Professoren wie Heinrich von Treitschke und Pfarrern wie dem Berliner Hofprediger Adolf Stoecker.

Gegenüber Kaiserin Augusta vergleicht Auerbach kurz vor seinem Tod die Judenhetze mit dem Werfen von Dynamitbomben. Es sei »kein Geringes, dass man sich sagen lassen muss, man gehöre nicht zu den Deutschen und habe kein Vaterland«.

Über die Trauerfeier für Berthold Auerbach berichtet am 28. Februar 1882 die Allgemeine Zeitung des Judentums: »Wie eine Schmach empfand es der Verblichene in seinem rein deutschen Herzen, als die Flammen des Hasses und der Verfolgung wie aus einem unterirdischen, längst für erloschen gehaltenen Krater von Neuem gegen uns emporschlugen.«