Wie machen die das? Warum waren es so auffällig oft Juden, die bahnbrechende Ideen hatten, womit sie die Welt verändern sollten, oder Großes in der Kunst und Literatur schufen? Und wieso konnten sie dermaßen viele Erfolge in all diesen Gebieten vorweisen, obwohl ihre Umwelt es nicht immer sehr gut mit ihnen meinte?

All diese Fragen beschäftigen viele Juden und Nichtjuden gleichermaßen – und leider häufig genug auch einige Antisemiten. Theorien, die dieses Phänomen zu erklären versuchen, gibt es ebenfalls reichlich. Im Vorwort zu seinem Buch 222 Juden verändern die Welt zitiert der Physiker Mario Markus, 1944 als Sohn jüdischer Flüchtlinge aus Deutschland in Chile geboren, gleich mehrere davon. So verweist er einerseits auf den hohen Stellenwert von Bildung innerhalb der jüdischen Gemeinschaften, wobei anfangs in erster Linie das Lernen und Interpretieren religiöser Texte stand.

Letztendlich ist es immer nur der Kopf, der sich auf der Flucht mitnehmen lässt.

Andererseits nennt Markus Migration und Vertreibung als mögliche Gründe. Juden waren deshalb über Jahrhunderte hinweg stets von Neuem dem Druck ausgesetzt, sich in fremden Ländern und den unterschiedlichsten Gesellschaften zu behaupten. Auch diese Erfahrungen dürften wesentlich mit dazu beigetragen haben, dass Wissen und intellektuelle Kompetenzen von ihnen besonders wertgeschätzt wurden – denn letztendlich ist es immer nur der Kopf, der sich auf der Flucht mitnehmen lässt.

BIOGRAFISCHES Markus selbst lässt offen, welcher dieser Theorien er nun zustimmt oder nicht. Er interessiert sich eher für das Biografische und beschäftigt sich daher vor allem mit den Schwierigkeiten und Herausforderungen, mit denen die von ihm skizzierten Personen konfrontiert waren, bevor sie dann zu den »Gamechangern« auf ihrem ganz spezifischen Gebiet werden konnten.

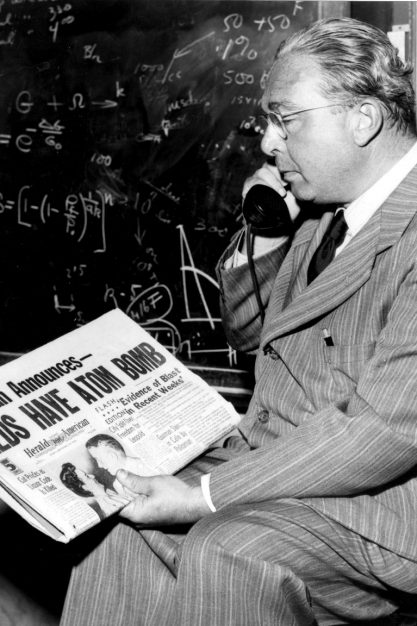

Ein prominentes Beispiel ist Leo Szilard, Physiker wie auch Lexikon-Autor, der den ersten funktionierenden Kernreaktor entworfen hat. 1898 in Budapest geboren, wurde er durch die restriktive Politik Juden gegenüber dazu gezwungen, seine Heimat Ungarn zu verlassen und zum Studium nach Berlin zu gehen.

»Wenn dieses Buch dazu beitrüge, mögliche Vorbehalte uns Juden gegenüber abzubauen, so hätte es seinen Zweck nachhaltig erfüllt.«

Gemeinsam mit Albert Einstein entwickelte Szilard dort einen neuartigen Kühlschrank, der ohne giftige Kältemittel funktionierte. Weitere wichtige Stationen seines Lebens waren 1933 die Emigration nach England und 1938 die Übersiedlung in die Vereinigten Staaten, wo er dann 1942 gemeinsam mit Enrico Fermi in Chicago einen Kernreaktor baute, der Energie produzierte.

ATOMBOMBE Aber nicht nur seine Leistungen als Forscher sind der Grund, warum Szilard in dem Buch Aufnahme findet. Die Vita und Karriere des Physikers stehen geradezu emblematisch für eine ganze Generation von jüdischen Wissenschaftlern, die aus Ungarn stammten und via Deutschland in den USA maßgeblich am Manhattan-Projekt mitgewirkt hatten, was letztendlich zum Bau der ersten Atombombe führte.

Bemerkenswerterweise wählte Markus nicht den Titel »222 Juden, die die Welt veränderten«, sondern entschied sich für die Gegenwartsform. Damit bringt er zum Ausdruck, dass er die Prozesse, die von Juden mit ihren Ideen und Innovationen ausgelöst wurden, für alles andere als abgeschlossen hält. Ferner hat er thematische Schwerpunkte wie »Die Frankfurter Schule und die 68er-Bewegung« oder »Die ›New Hollywood‹-Ära« gesetzt, in denen gleich ganze Gruppen von Biografien verwoben werden.

Auch skurrilere Personen finden sich darin, allen voran László Bíró, 1899 geboren, ebenfalls in Budapest. Er war unter anderem Versicherungsmakler, Hypnotiseur, Journalist, Maler und Rennfahrer, entwickelte ein Automatikgetriebe für Autos und erfand schließlich 1938 genau das, was alle von uns kennen und jeden Tag brauchen: den Kugelschreiber. »In einigen Ländern werden die Kugelschreiber heute noch nach ihm benannt: Biro in Großbritannien, Irland, Australien und Italien, Biron in Frankreich und Birom in Argentinien. Während die USA den ›Tag der Erfinder‹ am Geburtstag von Thomas Alva Edison am 11. Februar feiern, ist der ›Tag der Erfinder‹ in Argentinien der 29. September, Bírós Geburtstag.«

»Bisher wurden rund 850 Nobelpreise verliehen, davon 195 an Juden, also rund 23 Prozent, obwohl die Juden nur etwa zwei Promille der Weltbevölkerung ausmachen.«

NOBELPREISE Markus verfolgt mit seiner Präsentation eines jüdischen Olymps gleich zwei Ziele. Zum einen versucht er, über das Biografische der Frage auf den Grund zu gehen, warum Juden in so unterschiedlichen Feldern wie der Literatur oder der Chemie, aber auch der Politik, derart präsent sind. »Bisher wurden rund 850 Nobelpreise verliehen, davon 195 an Juden, also rund 23 Prozent, obwohl die Juden nur etwa zwei Promille der Weltbevölkerung ausmachen.«

Zum anderen soll es der Aufklärung dienen. »Wenn dieses Buch dazu beitrüge, mögliche Vorbehalte uns Juden gegenüber abzubauen, so hätte es seinen Zweck nachhaltig erfüllt.« Damit steht Markus in einer Tradition, die im 19. Jahrhundert ihren Anfang nahm.

Nachschlagewerke und Lexika, die biografische Zugänge zu jüdischen Persönlichkeiten erlaubten, erfreuten sich damals großer Beliebtheit. Oftmals wurden sie von jüdischer Seite herausgegeben, um durch die Hervorhebung von wissenschaftlichen oder kulturellen Leistungen negativen Bildern über Juden entgegenzuwirken.

FAKTEN Funktioniert hat dieser aufklärerische Anlass eigentlich selten. Denn Antisemiten lassen sich in ihrem Weltbild wenig von Fakten irritieren. Sie würden ein solches »Who’s who« der jüdischen Geistesgrößen und Erfinder auch weiterhin als Bestätigung ihres Ressentiments lesen, dass Juden irgendwie hinter allem stecken könnten.

Wer nicht so vernagelt durch die Welt rennt, für den ist die Lektüre des Buches nicht nur ein Gewinn, sondern auf jeden Fall aufgrund seiner manchmal von Humor begleiteten lockeren Sprache auch ein großer Spaß.

Mario Markus: »222 Juden verändern die Welt«. Mit einem Geleitwort von Felix Klein. Olms, Hildesheim 2019, 436 S., 29,80