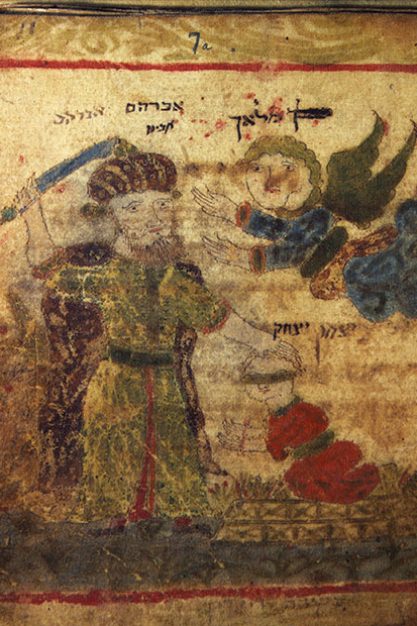

Herr Boehm, im ersten Buch Mose, Kapitel 22, fordert Gott Abraham auf, seinen Sohn Isaak zu opfern. Als Abraham schon das Messer über Isaak hält, wird er von dem »Engel des Herrn« aufgehalten. Sie haben diese Passage uminterpretiert, aus einer Geschichte über religiösen Gehorsam in eine über Ungehorsam. Warum?

Üblicherweise wird angenommen, dass diese Geschichte ein Lehrstück über absoluten Gehorsam ist. Die Frage, die dort gestellt wird, lautet in dieser Lesart: Muss der Gläubige alles befolgen, was Gott ihm befiehlt, ungeachtet des ethischen Gehalts des Gebots? Und die Antwort ist: Ja. Abraham tat, religiös gesehen, das Richtige, als er Gottes offenkundig unzulässigen Befehl befolgte, auch wenn dies unethisch war. Ich versuche nun, zu zeigen, dass zwei Verse dieser biblischen Geschichte in Wirklichkeit nachträgliche Hinzufügungen zum Originaltext sind. Es handelt sich um die Verse 11 und 12, in denen der Engel des Herrn Abraham im letzten Moment davon abhält, seinen Sohn zu töten. Wenn man diese Verse wieder herausnimmt, bekommt man eine in sich geschlossene, aber völlig andere Geschichte.

Erzählen Sie!

Ich zitiere mal den Text der Tora: »Und sie kamen an den Ort, den ihm Gott genannt hatte, dort baute Abraham den Altar und schichtete das Holz auf und band seinen Sohn Isaak und legte ihn auf den Altar oben auf das Holz. Und Abraham streckte seine Hand aus und nahm das Messer, um seinen Sohn zu schlachten.« An dieser Stelle erscheint der Engel und greift ein. Wenn wir aber diese Passage weglassen, geht es im Text so weiter: »Da hob Abraham seine Augen auf und sah: Das war ein Widder, der im Gebüsch mit seinen Hörnern sich verfing. Da ging Abraham hin und nahm den Widder und brachte ihn zum Opfer dar statt seines Sohnes.« Abraham entscheidet selbst und auf eigene Verantwortung – ohne das Eingreifen des Engels –, Gottes Weisung nicht zu befolgen.

Was folgern Sie daraus?

Ich behaupte, dass genau das der Grund war, die Passage mit dem Engel nachträglich einzufügen, um eine theologische Botschaft des Ungehorsams in ihr Gegenteil zu verkehren. Liest man jedoch die Geschichte so, wie ich es tue, und schaut dann in andere Passagen der Tora, findet man auch dort einen ungehorsamen Abraham. Etwa in Mose 1 Kapitel 18, der Geschichte von Sodom und Gomorra. Gott sagt Abraham dort, dass er ganz Sodom und Gomorra zerstören wird. Und Abraham tritt an Gott heran und spricht: »Willst du gar den Gerechten mit dem Frevler hinraffen? (…) Schmach sei das dir! Sollte der Richter aller Erde nicht Recht üben? Kann derselbe Abraham, der Gott so widerspricht, einige Kapitel später wortlos seinen Sohn auf dem Altar zum Opfer binden? Ich behaupte, nein.

Nun taucht der Engel noch ein zweites Mal auf, in Vers 15 bis 19, und lobt im Auftrag Gottes Abraham, weil er bereit war, dem ursprünglichen Opferbefehl zu folgen, und segnet ihn und seine Nachkommen. Fällt diese Passage in Ihrer Lesart auch weg?

Ja, und meine Argumentation wird dadurch noch verstärkt. Alle Bibelforscher sind sich einig, dass diese Passage eine nachträgliche Einfügung ist. Schon philologisch ergibt sich das. Es handelt sich, wie ein Wissenschaftler sagte, um einen sprachlich unbeholfenen Zusatz zu einem ansonsten schön geschriebenen Text. Was ich jetzt sage, ist, dass dieselben philologischen Gründe dafür sprechen, dass auch das erste Eingreifen des Engels eine nachträgliche Einfügung ist. Beide Textstellen gehören zusammen. Die eine wurde eingefügt, um den Kern der Geschichte von Ungehorsam zu Gehorsam zu wenden, die andere, anschließend eingefügt, um diesen Gehorsam zu segnen.

Es geht Ihnen nicht nur um Theologie. Sie haben in Haaretz Ihre Interpretation der Opferung auf die gegenwärtige israelische Politik bezogen. Was war dabei Ihre Stoßrichtung?

Eigentlich habe ich dort versucht, zu interpretieren, was Maimonides zu dieser biblischen Erzählung geschrieben hat. Maimonides, der vielleicht bedeutendste jüdische Philosoph aller Zeiten, versteht das biblische Wort für Gott, »Elohim«, nicht als Begriff der Göttlichkeit, sondern der Staatlichkeit. Er unterscheidet zwischen dem Gottesbegriff Elohim und dem Begriff Jahwes, des Herrn.

Abraham erhält also die Weisung, Isaak zu opfern, zuerst von Gott, bevor der Engel Jahwes auftaucht, der die Opferung stoppt.

Genau. Maimonides sagt, dass Abraham in der Opferung Isaaks das Höchstmaß an Prophetie demonstriert. Ich habe mich gefragt, was er damit gemeint haben könnte. Ich verstehe ihn so: Während Gott, den Maimonides im Grunde als staatliche Autorität begreift, die Opferung Isaaks befiehlt, fordert Jahwe, diese Opferung zu unterlassen. Abrahams Fähigkeit, Jahwes Engel zu erkennen und seiner Autorität zu folgen, statt der Gottes und des Staates, die Fähigkeit außerhalb staatlicher Strukturen zu denken, war seine größte prophetische Leistung. Und dieses prophetische Modell, sage ich, ist auch das Modell des jüdischen Glaubens. Israel definiert sich als im Wesen jüdischer Staat. Wer sich als Jude in einem jüdischen Staat begreift, dessen Verhältnis zu diesem Staat muss eines des jüdischen Ungehorsams sein.

Das Gespräch führte Natascha Freundel.

Omri Boehm wurde 1979 im nordisraelischen Gilon geboren und geprägt, wie er sagt, durch »eine bildungsdeutsche jüdische Großmutter und einen traditionsverhafteten iranischen jüdischen Großvater«. Er studierte in Tel Aviv, Heidelberg und Yale Philosophie und promovierte 2009 über Kants Spinoza-Kritik. Seit 2010 lehrt er an der New School for Social Research in New York. Boehm, der sowohl israelischer als auch deutscher Staatsbürger ist, hat in München und Berlin geforscht und schreibt über israelische Politik in Haaretz, Die Zeit und in der New York Times.

Omri Boehm: »The Binding of Isaac: A Religious Model of Disobedience«. Bloomsbury T&T Clark, New York und London 2015, 240 S., 39,95 US-$

Ein weiteres ausführliches Gespräch der Autorin mit Omri Boehm zu seiner Person und zur israelischen Politik hat der Deutschlandfunk am 8. Februar in der Sendung »Essay und Diskurs« ausgestrahlt.