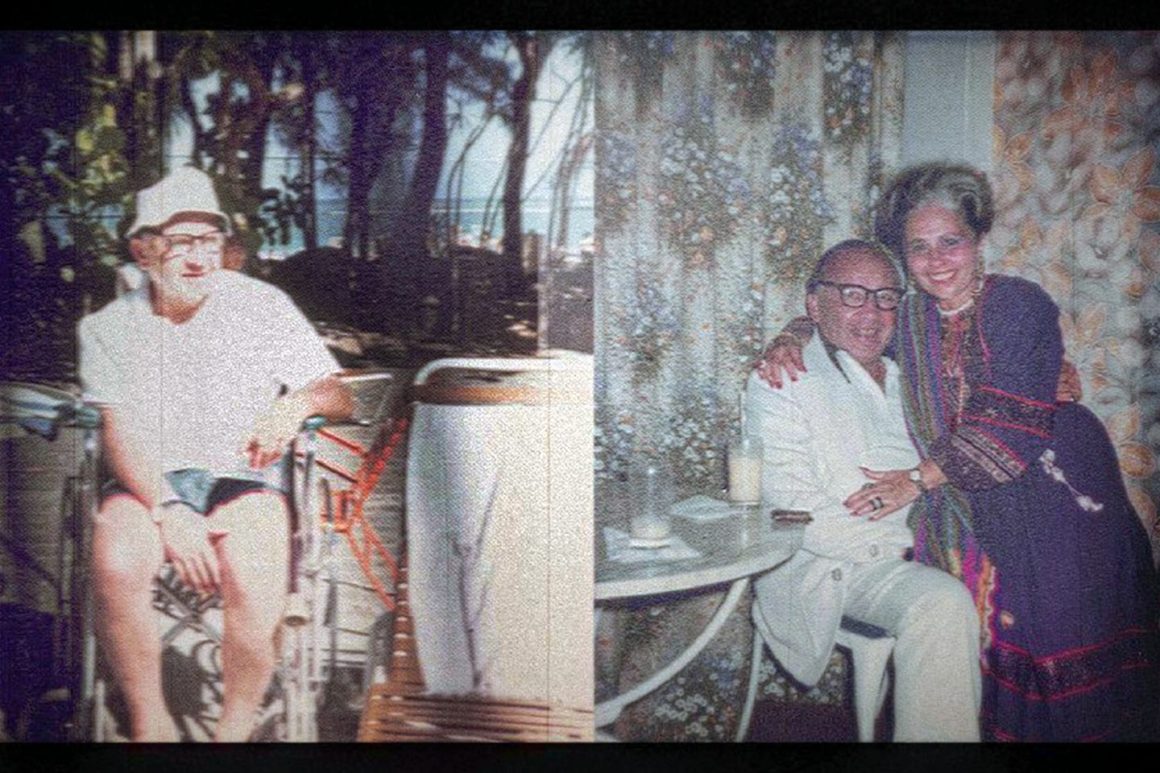

An der Bordwand des Schiffes ist eine dünne Blutspur zu sehen. Das Blut stammt von Leon Klinghoffer, einem älteren amerikanischen Touristen, der im Rollstuhl saß. Und den palästinensische Terroristen ermordeten und seine Leiche anschließend über Bord warfen. Eine Arte-Dokumentation zeichnet nach, wie es dazu kam. Simone Manetti, bekannt für die Netflix-Dokuserie über den jungen Berlusconi, erinnert mit seinem Film an einen der bekanntesten Fälle von Terrorismus auf See: die Entführung des italienischen Kreuzfahrtschiffes Achille Lauro mit 500 Passagieren an Bord im Jahr 1985 durch Angehörige der palästinensischen Befreiungsfront PLF, einer Abspaltung der PLO.

Es war nicht der erste und auch nicht der letzte Terroranschlag dieser Art. Das Olympia-Attentat von 1972 und die Flugzeugentführung von Entebbe von 1976 haben sich tief ins kollektive Gedächtnis eingeschrieben. Bei der Entführung der Achille Lauro ist das anders. Zwar wurde dieses Ereignis in einer Oper sowie in zwei Spielfilmen thematisiert, einer davon mit Burt Lancaster als Leon Klinghoffer. Dennoch ist dieser Terroranschlag in der öffentlichen Wahrnehmung heute nicht mehr präsent. Dabei ereignete sich diese Massengeiselnahme am 7. Oktober 1985 - eine merkwürdige Analogie zu dem 38 Jahre später stattgefundenen schlimmsten Massenmord an Juden seit dem Holocaust samt Geiselnahme: dem Überfall der Hamas auf Israel am 7. Oktober 2023.

»Mit der Waffe aufgewachsen«

Diese Parallele hebt Simone Manetti allerdings nicht hervor. Er macht in seinem Dokumentarfilm jedoch spürbar, welche Panik an Bord ausbrach, nachdem die Palästinenser ihre Maschinenpistolen aus dem Koffer packten, losballerten und das Schiff in ihre Gewalt brachten. Zu Wort kommen einige der damaligen Passagiere sowie Crewmitglieder, darunter die Italienerin Lucy Cecere. Da sie als Einzige arabisch sprach, musste sie den Kidnappern bei der Sichtung der Pässe helfen. Deren Ziel war nämlich nicht nur die Freipressung von 50 Gesinnungsgenossen aus israelischen Gefängnissen. Wie schon bei der Flugzeugentführung in Entebbe ging es den Palästinensern um die Selektion von Juden.

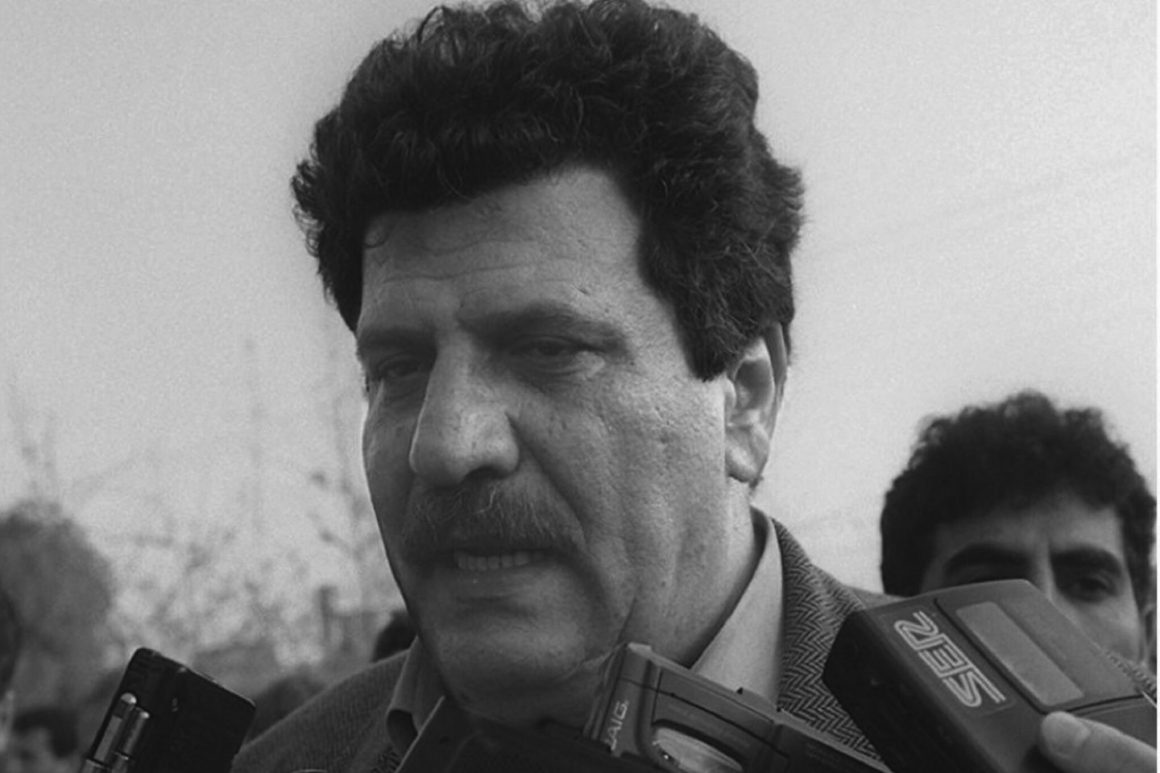

Thematisiert wird dabei auch die individuelle Motivation der Terroristen. Einer der damaligen Kidnapper, Abdellatif Fataier - der entgegen offiziellen Informationen nicht tot ist, sondern, wie es im Abspann heißt, »an einem geheimen Ort« lebt - erzählt vor der Kamera von seiner Kindheit in einem palästinensischen Flüchtlingslager. Er sei »mit der Waffe aufgewachsen«. Geprägt hätten ihn besonders die Massaker von Sabra und Schatila, bei dem 1982 geschätzt zwischen 500 und 1000 Palästinenser umkamen.

Geiseln als lebende Schutzschilde

Der Film zeichnet auch nach, wie durch eine Indiskretion des damaligen italienischen Ministerpräsidenten Bettino Craxi die Lage an Bord dramatisch eskalierte. Als Craxi nämlich Geheimpläne einer bevorstehenden Befreiungsaktion der US-Armee ausplauderte, nutzten die Entführer ihre Geiseln als lebende Schutzschilde, um so die Landung von Militär-Helikoptern auf dem Deck des Schiffs zu vereiteln.

Im letzten Drittel weitet sich schließlich der Blick auf jene internationale Krise, die durch die Entführung ausgelöst wurde. Danach sah es zunächst nicht aus. Doch nach dem Auffinden von Klinghoffers Leiche zwangen amerikanische Kampfjets die ägyptische Passagiermaschine mit den Terroristen an Bord zur Landung auf der sizilianischen Nato-Basis Sigonella. Hier verhinderten italienische Carabinieri, dass US-Einheiten die Kidnapper verhaften konnten. So wurden die Terroristen in Italien zu mehr als zwanzigjährigen Haftstrafen verurteilt. Den Drahtzieher Abu Abbas, der sich ebenfalls in der ägyptischen Passagiermaschine befand, ließ Craxi jedoch wohlweislich ausfliegen - aus Angst vor palästinensischen Anschlägen in Italien.

Erschießung Leon Klinghoffers, weil er Jude war

Mit einer Fülle von Original-Aufnahmen macht der Film die Entführung in ihren abstrusen Details transparent. Vor dem Hintergrund der gegenwärtigen Weltlage erinnert die Dokumentation vor allem an die Erschießung Leon Klinghoffers, die zum Sinnbild der Grausamkeit des palästinensischen Terrors wurde, der sich gegen einen unschuldigen alten Mann richtete. Allein deswegen, weil er Jude war.

Dass diese Tat nur beiläufig geschildert wird, zählt zu den Schwächen dieses eindringlichen Films. Problematisch ist zudem, dass Reem al-Nimer, die ausführlich zu Wort kommende Witwe des Terroristen Abu Abbas, die Situation hinter den Kulissen so schildert, als ob sie von nichts gewusst habe. Und als ob die Deeskalation ohne ihr Eingreifen nicht zustande gekommen wäre. Da hier auf eine Einordnung verzichtet wird, bleiben in diesem sehenswerten Film am Ende Fragen offen.

»Terror an Bord - Die Entführung der Achille Lauro«, Regie: Simone Manetti, Arte, 30. September, 22.50 Uhr.