Rama Duwaji ist die Ehefrau von Zohran Mamdani, der gerade zum New Yorker Bürgermeister gewählt worden ist. Ähnlich wie er behandelt sie Palästina als zentrales und identitätsstiftendes Thema in ihrem Leben und Schaffen, wiewohl sie sich zu anderen Angelegenheiten in der Öffentlichkeit zurückhält.

Die Künstlerin, die vorwiegend digitale Illustrationen anfertigt, hat 1,1 Millionen Follower auf Instagram, wo sie ihre Werke teilt, die in erster Linie Gaza gewidmet sind. Sie illustriert für renommierte Medien wie die »Washington Post«, »Vogue« oder das »New York Magazine«. Ist es verwerflich, wenn eine Politikerfrau und Illustratorin sich leidenschaftlich für ein bestimmtes Volk einsetzt? Überhaupt nicht.

Es ist die Art und Weise, wie sich dieses Engagement gestaltet. New York ist der Ort mit der größten jüdischen Bevölkerung auf der Welt außerhalb Israels. Während es unmöglich ist abzuschätzen, wie Mamdanis Amtszeit, die am 1. Januar 2026 beginnt, das jüdische Leben in der Metropole verändern wird, sind seine anti-israelischen Kommentare gut dokumentiert. Er ist ein langjähriger Unterstützer des antisemitischen BDS und hat in seiner Amtszeit als Abgeordneter einen Gesetzentwurf vorgestellt, der Stiftungen davon abhalten sollte, die israelische Siedlungspolitik mitzufinanzieren, der aber nicht in Kraft getreten ist.

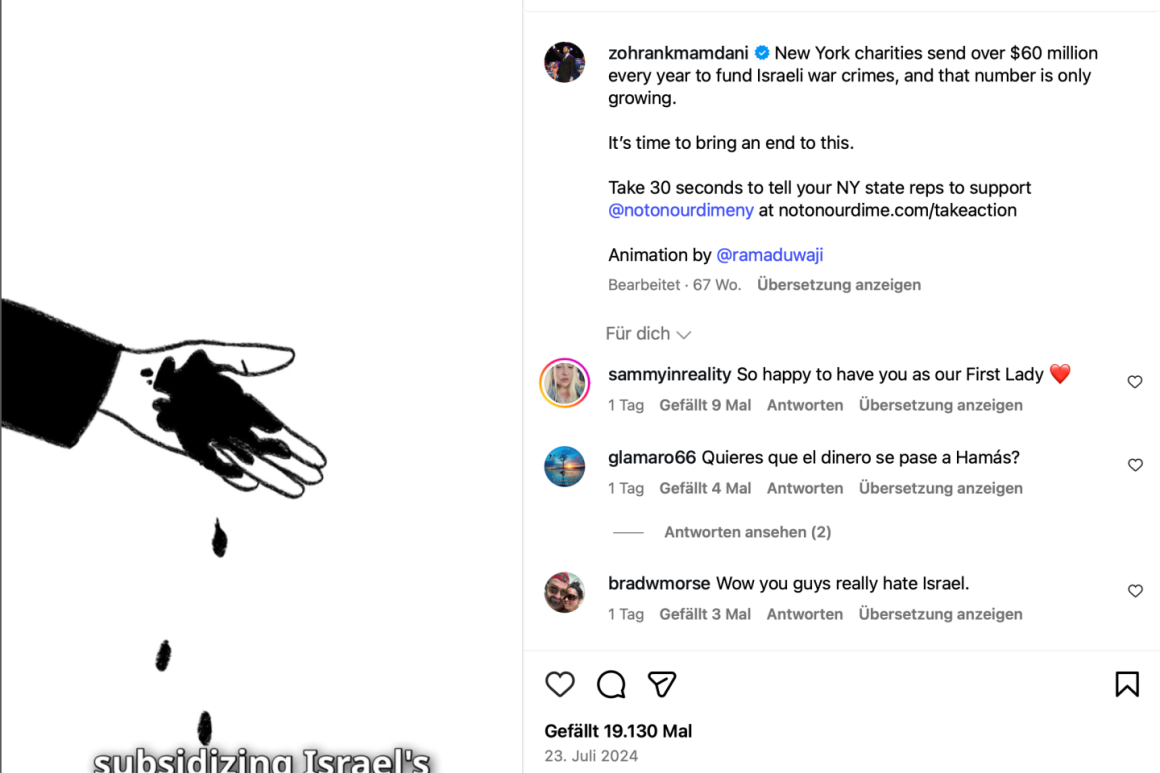

Ein Film zeigt israelische Drohnen und Blut, das aus Händen tropft.

Dieses vage Projekt namens »Not on our dime« würde viele Organisationen, die sich unter anderem für Terroropfer einsetzen, unter Generalverdacht stellen. Mamdanis Frau kreierte den Werbefilm dazu: mit israelischen Drohnen und Blut, das aus Händen tropft, um angebliche israelische Kriegsverbrechen zu illustrieren. Auch hat Mamdani im Jahr 2023 vor laufenden Kameras moniert, der Stiefel der New Yorker Polizei sei »von der IDF geschnürt worden«.

Dämonisierung mit Raffinesse

Duwaji unterstützt dieses Narrativ nicht nur, sie verleiht ihm künstlerische Raffinesse und aufgeklärtes Flair. Ungleich anderen Künstlern, die eine krude antisemitische Bildsprache wählen wie der Brasilianer Carlos Latuff, in dessen Cartoons Juden Naziuniformen tragen und die sich als Memes in antisemitischen Kreisen großer Beliebtheit erfreuen, ist Duwajis visuelle Sprache eine sanftere. Sie betont das Leid palästinensischer Frauen und spricht damit ein breites, junges und liberales Publikum an. Duwaji gibt an, vom palästinensischen Künstler Sliman Mansour beeinflusst worden zu sein. Dieser stellt in seinen Bildern Maria und Jesus als Palästinenser dar, wie sie von israelischen Soldaten mit Gewehren bewacht werden, sein gesamtes Volk als Pazifisten und die Friedenstaube gehüllt in eine Kufija.

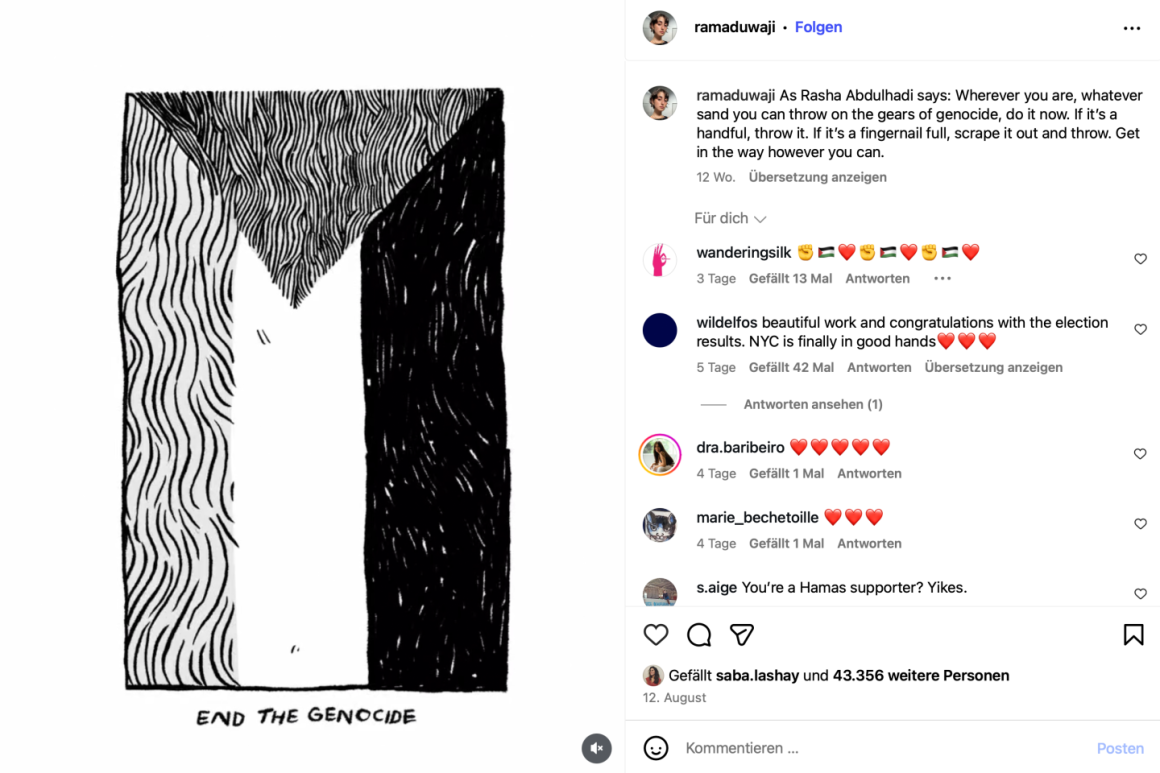

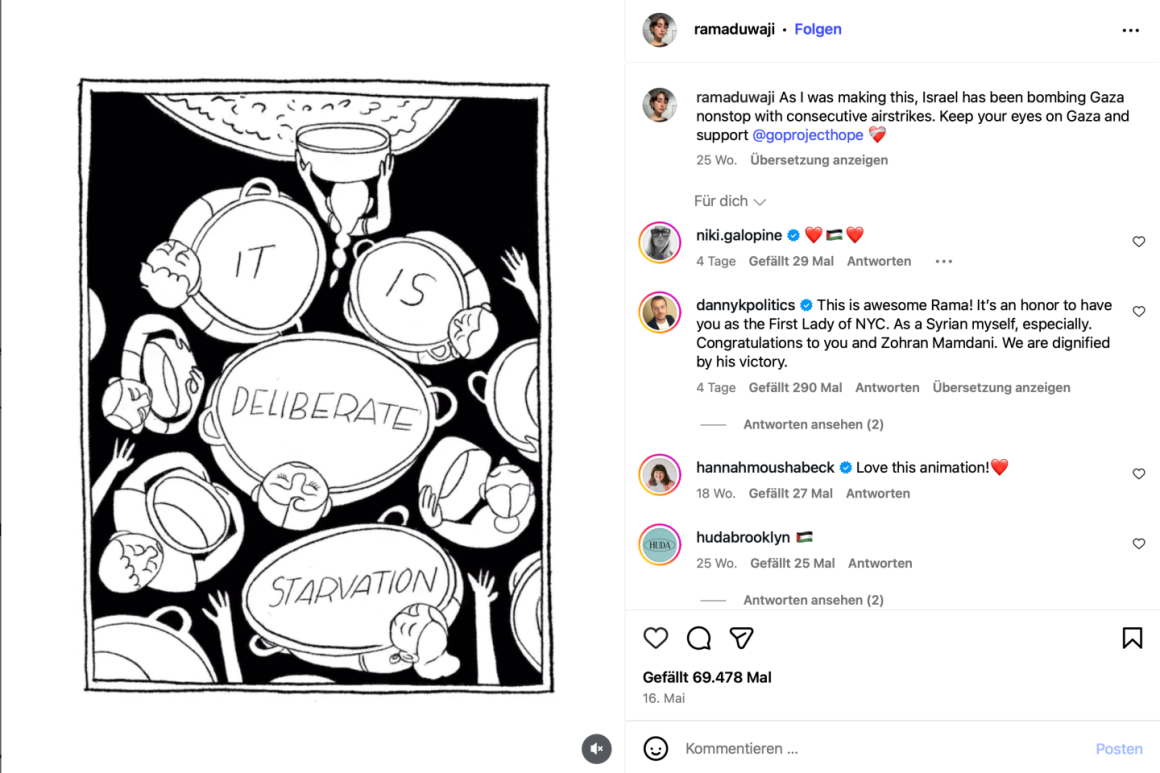

Doch Duwaji dämonisiert Israel in den ihre Illustrationen begleitenden Posts als den einzigen schuldtragenden Part im Gaza-Krieg. Sie schreibt von »Genozid« an den Palästinensern und ethnischer Säuberung. Sie beklagt die Gewalt gegen »Pro Palästina«-Demonstranten in den USA und die Festnahme Mahmoud Khalils, fordert ihre Leser auf, sich zu wehren: »resist«. Wenn sie schreibt, Käthe Kollwitzʼ Radierung »Frau mit totem Kind« sei »too familiar«, dann meint sie offenbar genau das, was Latuff oder Mansour meinen: Die Palästinenser sind Opfer, die Israelis das Böse.

Ihr Stil ist simpel und reduziert, meist sind die Zeichnungen schwarz-weiß, die weiblichen Figuren in ihnen tragen oft Kopftuch und einen wütenden, kämpferischen Ausdruck – zusammengepresste Lippen, gekräuselte Augenbrauen und ein Blick, der sagt: »Ich habe es satt.«

Auffallendes Schweigen

Duwaji selbst posiert in ihren Fotos mit Bob, in Cowboyboots und bauchfrei. Trotz dieses typisch hippen, feministischen Brooklyn-Stils thematisiert sie niemals die Diskriminierung von Frauen im Mittleren Osten (außer einer einzigen Auftragsarbeit über »Jungfrauentests« in Ägypten für die BBC von 2020) oder den islamistischen Terrorismus. Obschon im Instagram-Profil der 28-Jährigen steht, sie sei »from Damascus« (dabei ist sie in Houston, Texas geboren), hat sie nur zwei (Auftrags-)Arbeiten zu Syrien angefertigt. Zum Bürgerkrieg in Sudan gibt es einen einzigen Post von 2023. Das Thema Palästina überwiegt bei ihr deutlich.

Zohran Mamdani, mit 34 Jahren jüngster Bürgermeister New Yorks seit über einem Jahrhundert und der erste Muslim in diesem Amt, ist Sohn indischer Intellektueller. Nach seinem Afrikanistik-Bachelor versuchte er sich als Rapper, der die »Holy Land Five« anpries, eine Organisation, die der Hamas nahestand. Sein Vater Mahmood Mamdani ist Professor mit einem Schwerpunkt in Kolonialismus, seine Mutter Mira Nair ist Regisseurin. Sie war in erster Ehe mit dem jüdischen Fotografen und Autor Mitchell Epstein verheiratet, mit dem sie bei mehreren ihrer Filmhits zusammenarbeitete. Dieses Jahr versuchte sie mit einer Petition, die israelische Schauspielerin Gal Gadot von den Oscars auszuladen.

Ihr Stil ist simpel und reduziert, meist sind die Zeichnungen schwarz-weiß.

Kunst scheint eine wichtige Rolle im Leben der Mamdanis zu spielen, aber nur eine bestimmte Art von Kunst. Sie soll Israel kritisieren und propagandistischen Charakter haben, wie die Illustrationen von Duwaji, die oft an sowjetische Poster erinnern. Sie soll die junge Generation in ihren antiwestlichen und anti-israelischen Stimmungen bestärken. Die neue First Lady, die auf Social Media als »Gen Zʼs Princess Diana« getauft wurde, ergänzt das coole Influencer-Image des zukünftigen Bürgermeisters. Dass sie, wie ihr Mann, Hass sät, übersieht man gern; dass ihre Kunst schwach und performativ ist, ebenso.