Sportlich war es gar keine Frage: Judith Deutsch musste zu den Olympischen Spielen. Die österreichische Schwimmerin zählte 1936 zur Weltklasse. Deutsch, damals 17 Jahre alt, hatte in den zwei Jahren zuvor zwölf Landesrekorde über sämtliche Freistildistanzen aufgestellt. Mehrfache österreichische Meisterin war sie natürlich auch, und 1935 war sie als beste österreichische Sportlerin mit der goldenen Ehrennadel ausgezeichnet worden. Selbstverständlich nominierte der Verband daher Deutsch und ihre Trainingskameradinnen Ruth Langer und Lucie Goldner fürs Olympiateam. Doch alle drei sagten ab.

»Ich kann als Jüdin an den Olympischen Spielen in Berlin nicht teilnehmen, weil mir das mein Gewissen verbietet«, schrieb Deutsch an den österreichischen Schwimmverband. »Wie ernst mir dieser Entschluss ist, mögen Sie daran ermessen, dass mir genau bewusst ist, dass ich damit auf die höchste sportliche Auszeichnung, nämlich in der österreichischen Mannschaft bei den Spielen starten zu dürfen, verzichte. Ich bitte um Verständnis und mich keinem Gewissenszwang auszusetzen.«

Wie Judith Deutschs Schwester Hanni Lux berichtet, war dies tatsächlich ihr ganz alleiniger Entschluss. Sie hatte ihren Vater gefragt, der wollte sie nicht drängen, weil er wusste, wie viel ihr eine Olympiateilnahme bedeutete. Was Deutschs Entscheidung bestärkt hatte, waren die olympischen Fackelläufe, die auch durch Wien geführt wurden. »Heil Hitler« hatten die Zuschauer gerufen, obwohl dieser Ruf 1936 in Österreich noch verboten war.

»Heilfroh, unversehrt davongekommen zu sein«

»Wir hatten schreckliche Angst, angegriffen zu werden. Hinterher im Vereinsheim waren wir heilfroh, unversehrt davongekommen zu sein«, erzählte Lux. Die jüdische Zeitung »Die Stimme« berichtete, dass die Hakoah-Gruppe »durch ein Spalier von Verbalinjurien, von denen das Wort Saujud noch die kleinste Beschimpfung war«, gehen musste.

Die drei Schwimmerinnen wurden wegen »schwerer Schädigung des österreichischen Sportes und grober Missachtung des olympischen Geistes« zunächst lebenslang, nach internationalen Protesten dann für zwei Jahre gesperrt, und sogar ihre Meisterschaften und Rekorde wurden annulliert. An ihrer Entscheidung hat Judith Deutsch nie gerüttelt. »In einem Schwimmbad anzutreten, an dem vor und nach den Spielen ein Schild ›Hunden und Juden‹ den Eintritt verbot, habe ich nicht gekonnt«, sagte sie später. Antisemitische Anfeindungen waren die drei gewöhnt. »Bei jedem sportlichen Treffen«, so berichtete es Lucie Goldner (spätere Gordian), seien sie »in irgendeiner Form angegriffen, brüskiert oder diskriminiert« worden.

Der SC Hakoah Wien zählte zu den berühmtesten Vereinen.

Nicht einmal, dass geschwommene Rekorde vom Verband protokolliert wurden, war für die Hakoah-Schwimmerinnen selbstverständlich. »Bei einem Wettbewerb über 100 Meter Rücken im Jahre 1934«, erinnerte sich Jahrzehnte später Lucie Goldner, »war es nur dem Einschreiten Karli Schäfers, des großen österreichischen Schlittschuhläufers, zu verdanken, dass mir die Wettkampfrichter einen österreichischen Rekord nicht verweigerten.«

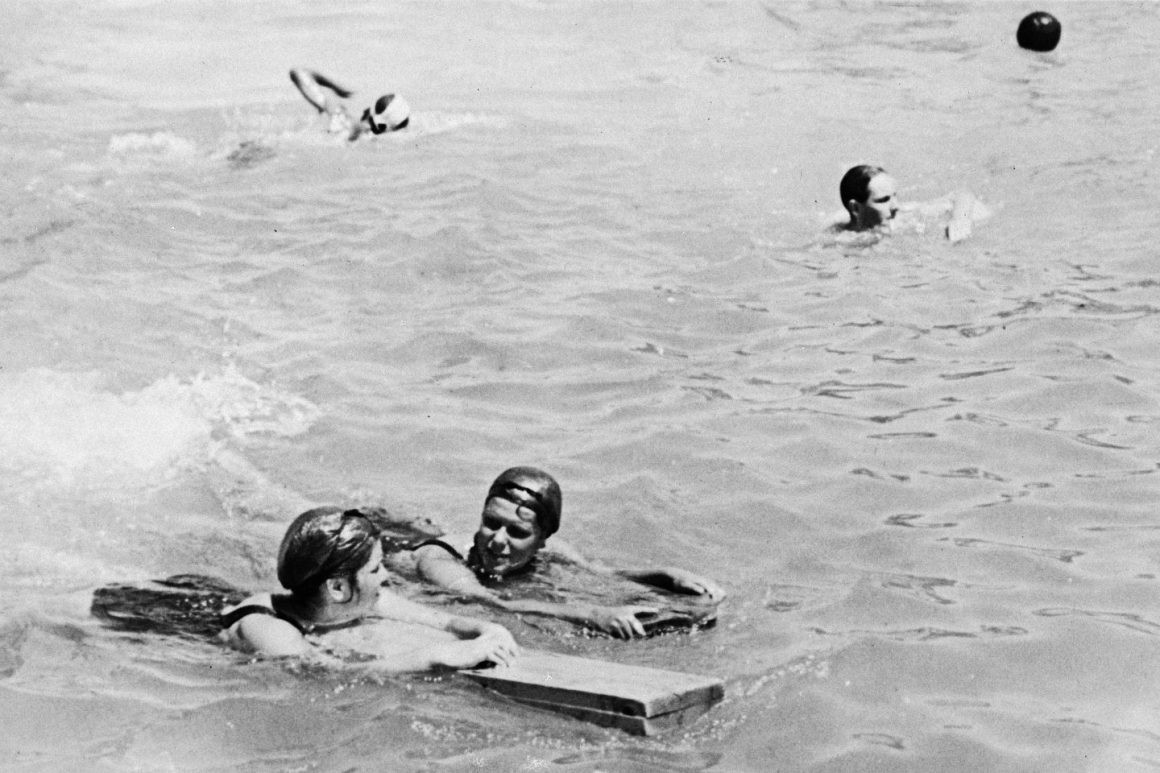

Klima des Hasses

Auch wegen dieses Klimas des Hasses hatten sich die drei dem SC Hakoah in Wien angeschlossen – abgesehen davon, dass dort exzellenter Sport betrieben wurde. Seit 1909 gibt es den jüdischen Sportklub, seit 1914 hat er eine Schwimmsektion, und in den 1920er- und 30er-Jahren wirkte dort Zsigo Wertheimer als Cheftrainer. Etwa 800 der insgesamt 1500 aktiven Vereinsmitglieder schwammen hier, davon etwa die Hälfte Frauen, und dank Wertheimer entwickelte sich der Klub in den späten 1920er-Jahren zu einem der erfolgreichsten Schwimmvereine Österreichs.

In den frühen 1920er-Jahren hatte sich der SC Hakoah der Maccabi World Union angeschlossen und verstand sich als Teil der zionistischen Bewegung. Mit der Fußballmeisterschaft 1925 konnte der Verein einen seiner ganz großen Erfolge feiern. Doch auch die Ringer, die Wasserballer sowie die Schwimmerinnen zählten zur Weltklasse.

Schon 1927 hatten Fritzi Löwy und Hedy Bienenfeld bei den Europameisterschaften in Bologna je eine Bronzemedaille gewinnen können, über 400 Meter Freistil beziehungsweise 500 Meter Brust.

Der SC Hakoah Wien war nicht der einzige jüdische Sportverein Österreichs, aber schon bald der berühmteste und erfolgreichste. Und der angefeindetste. 1932 fand etwa ein entscheidendes Meisterschaftsspiel im Wasserball statt, Hakoah gegen den den Nazis nahestehenden Wiener Verein Ewask.

»Es kam zu beispiellosen Schlägereien fern vom Spielfeld«, berichtete entsetzt »Die Stimme«. Immer wieder wurden Hakoahner auf ihren Sportplätzen und in Schwimmbädern überfallen, bedroht und vertrieben. Nach der Zerschlagung der Republik 1934 durch die Regierung Dollfuß wurde die Situation noch schlimmer.

Hunderte von Drohbriefen

Im Jahr 1938, mit dem »Anschluss« Österreichs ans Deutsche Reich, wurde der SC Hakoah verboten. Für Judith Deutsch, Ruth Langer und Lucie Goldner war die österreichische Schwimmkarriere ohnehin schon vorher vorbei gewesen, zumindest hatten sie und ihre Familien Hunderte von Drohbriefen erhalten, sie waren in akuter Lebensgefahr. Langer und Goldner flohen 1938 nach London.

Goldner hatte zunächst Immigrationsprobleme, doch da über ihren Fall in englischen Zeitungen berichtet worden war, wurde sie nicht zurückgeschickt, sondern konnte schließlich weiter nach Australien emigrieren. »Zweifelsohne hat mir damals die Strafe, die der österreichische Schwimmverband mit solcher Gehässigkeit über mich verhängt hatte, mein Leben gerettet«, sagte sie später.

Erst 1995 entschuldigte sich der österreichische Schwimmverband.

Judith Deutsch konnte 1938 mit ihren Eltern nach Palästina emigrieren. Das spätere Israel kannte sie schon von der Makkabiade 1935, wo sie das jüdische Österreich vertreten hatte. Valentin Rosenfeld, bis 1938 Präsident der Hakoah-Schwimmabteilung, und ihr alter Trainer Zsigo Wertheimer hatten ihnen und über 200 weiteren Hakoahnern bei ihrer Flucht geholfen, die zunächst von Wien nach London führte. Weil es in ihrer neuen Heimatstadt Haifa ein Schwimmbad gab, konnte Judith Deutsch weiter trainieren: 1939 trat sie für die Hebräische Universität in Jerusalem bei den World University Games an und gewann eine Silbermedaille.

Erst 1995 meldete sich der österreichische Schwimmverband bei Deutsch und ihren Freundinnen, um sich zu entschuldigen und ihnen ganz offiziell ihre aberkannten Titel zurückzugeben. Eine Einladung nach Wien lehnte Deutsch ab. »Es ist das erste Mal, dass ich überhaupt erfahre, dass mir meine Titel aberkannt wurden, vorher hat sich niemand darum geschert, es mir zu sagen – sie haben mich einfach rausgeschmissen. Wenn sie mir jetzt meine Titel zurückgeben wollen, können sie es ja in Israel tun«, begründete sie ihre Absage. Später akzeptierte sie die Rückgabe, als Funktionäre sie in Israel besuchten.

Judith Deutsch starb 2004 im israelischen Herzliya, Ruth Langer 1999 in London, Lucie Goldner 2000 in Melbourne.

Abdruck mit freundlicher Genehmigung

Martin Krauß: »Dabei sein wäre alles. Wie Athletinnen und Athleten bis heute gegen Ausgrenzung kämpfen. Eine neue Geschichte des Sports«. C. Bertelsmann, München 2024, 450 S., 28 €