Unterschiedlicher könnten die Lebensläufe der beiden Gesprächspartner nicht sein. Antonia Yamin ist die Europa-Korrespondentin der israelischen Rundfunkgesellschaft Kan. Als sie vor 30 Jahren als Tochter deutsch-israelischer Eltern in Mannheim geboren wurde, ist Walter Frankenstein bereits 64 Jahre alt.

Frankenstein war 1924 im damals westpreußischen Flatow als Sohn eines jüdischen Händlers und dessen Frau zur Welt gekommen. Antonia Yamin durfte im israelischen Netanja eine behütete Schulzeit erleben. Der heute 94-Jährige hingegen war 1936 vom Schuldirektor in Flatow gezwungen worden, die seine zu beenden. Er konnte sie schließlich in Berlin fortsetzen, wo es noch eine jüdische Schule gab und auch ein jüdisches Waisenhaus, in dem er wohnen konnte.

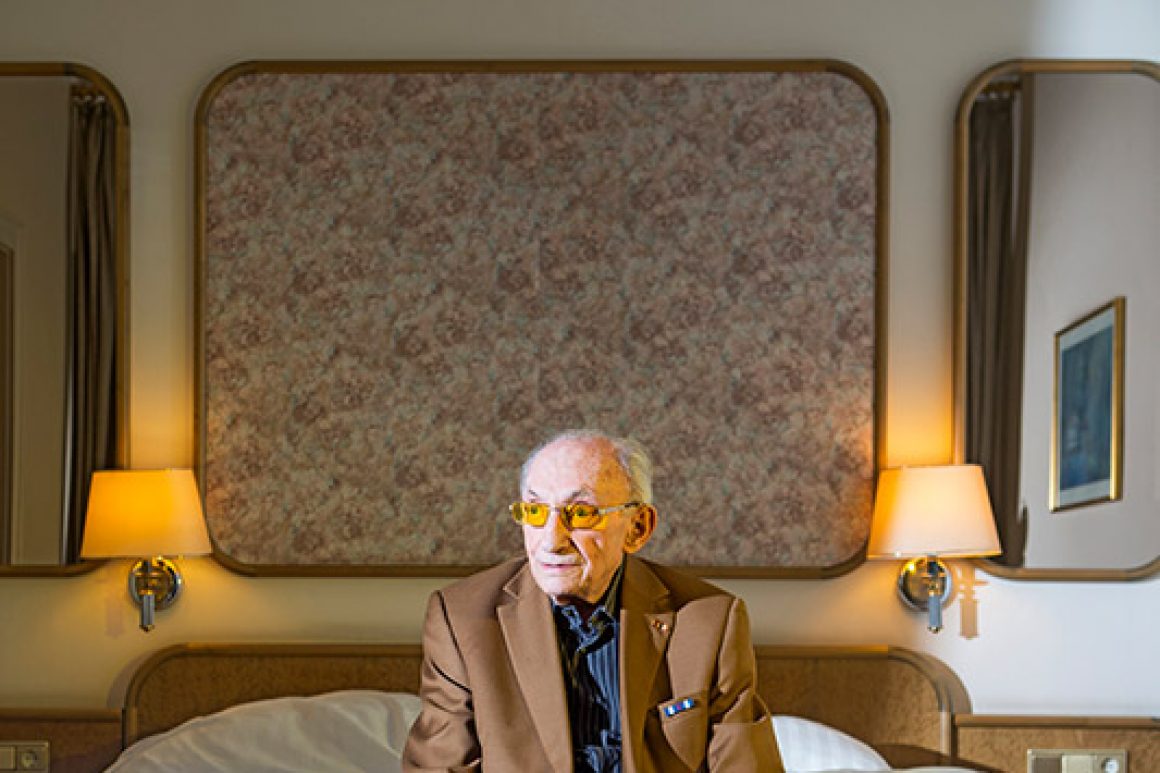

Kamera Wenige Tage vor dem 9. November 2018 sitzen sie sich nun im Berliner Savoy-Hotel gegenüber. Für Antonia Yamin ist Walter Frankenstein nicht der erste Schoa-Überlebende, den sie vor der Kamera hat, wohl aber der erste, der ihr authentisch zu berichten weiß von jener »Kristallnacht«, der »Leil Habdolach«, wie das Pogrom vom 9. November 1938 auch im Hebräischen heißt.

Walter Frankenstein mag diesen Begriff nicht, wenngleich er ihn von der Bedeutung her verstehen kann. Schließlich hätten am Morgen nach jener »Pogromnacht«, wie er das Ereignis nennt, vor jüdischen Häusern und Geschäften ganze Teppiche an kleinen Glassplittern gelegen. Die Passanten seien darüber achtlos hinweggegangen – auf diese Weise nicht nur jene Splitter ignorierend, sondern auch das Ereignis, von dem dieses »Kristall« herrührte.

Schon Tage zuvor war ein Polizist in Zivil beim Leiter des Auerbachschen Waisenhauses im Berliner Bezirk Prenzlauer Berg erschienen und hatte ihn gewarnt, dass seine Verhaftung geplant sei. Dieser packte sofort seine Sachen und übergab die Schlüssel einer 24-jährigen Mitarbeiterin. So sehr diese Entscheidung aus heutiger Sicht zu verstehen sei, habe man sich damals verraten gefühlt, erinnert sich der Zeitzeuge.

verhängnisvoll Zu jener Zeit war Walter Frankenstein bereits Maurerlehrling an der Bauschule der Jüdischen Gemeinde, und weil er in seiner Freizeit Jiu Jitsu trainierte, bat die mit der Schlüsselgewalt betraute Mitarbeiterin nun ihn und zwei weitere Lehrlinge, ihr beizustehen. An jenem verhängnisvollen Mittwoch im November 1938 war deren Hilfe dann auch dringend nötig.

Noch 80 Jahre danach erinnert sich Walter Frankenstein an jedes Detail vom Verlauf jenes Tages. Junge SA-Männer – nur wenig älter als sie selbst – stürmten ins Waisenhaus, wild entschlossen, es anzuzünden. Immerhin bot man an, vorher die Kinder aus dem Haus zu holen.

Selbstbewusst trat ihnen der damals schon 1,84 Meter große Maurerlehrling Walter entgegen und machte ihnen klar, dass sie mit dieser Aktion auch die direkt angrenzenden Nachbarhäuser abfackeln würden. Das sahen die Naziburschen ein und zogen ab. »Ich hatte niemals Angst«, sagt Walter Frankenstein im Gespräch mit dem israelischen Fernsehen, »auch später nicht«.

Und er ist sich sicher, dass seine Furchtlosigkeit, gepaart mit viel Glück und mehr als 40 couragierten Helfern, ihm das Überleben ermöglichte. Trotz der Verfolgungen heiratete er seine ebenso furchtlose Freundin Leonie am 20. Januar 1942, die ihm noch zwei Söhne gebar, als sie schon im Untergrund lebten. Am Tag der Befreiung waren sie die einzige jüdische Familie in Berlin, die komplett überlebt hatte.

Flammen Vom Dach des Auerbachschen Waisenhauses aus konnten die drei Lehrlinge große Teile Berlins überblicken. Am 9. November 1938 waren die Standorte der Synagogen an den rot in den Himmel steigenden Flammen zu erkennen. Als die drei jungen Männer schließlich ins Haus zurückkehrten, roch es dort stark nach Gas. Ein Verdacht führte sie in den kleinen Betraum.

Tatsächlich hatten die Nazis die ewige Flamme vor dem Aron Hakodesch ausgepustet, ohne die Gaszufuhr abzudrehen. Blitzschnell öffneten Walter und seine Kumpels die Fenster. Noch heute ist ihm der Schrecken anzumerken bei dem Gedanken, was nur ein einziger Funke hätte bewirken können.

Das Gebäude hat zwar als »Insel im braunen Meer« das Pogrom vom 9. November 1938 überlebt, nicht aber die Bombennächte des Weltkrieges. Dennoch hat Antonia Yamin geplant, vor Ort Aufnahmen fürs israelische TV-Publikum zu machen. Die Sendung wird zum 9. November ausgestrahlt. Auf dem Weg zum Flur öffnet Walter Frankenstein einen kleinen roten Kasten, in dem er das Bundesverdienstkreuz aufbewahrt.

Es war ihm für seine engagierte Erinnerungsarbeit verliehen worden, die er in Schulen und anderswo geleistet hat. Im Deckel des Kastens befindet sich auch der gelbe Stern, mit dem die Nazis Frankenstein einst gebrandmarkt haben. »Mit dem Judenstern wurde ich gezeichnet. Mit dem Verdienstkreuz wurde ich ausgezeichnet, vom selben Land«, erklärt Frankenstein die ungewöhnliche Kombination.

Demokratie Leider wüssten viele den Wert unserer heutigen Demokratie nicht zu schätzen und liefen nationalistischen Populisten wie denen von der AfD nach. Eine Entwicklung, wie er sie in seiner Wahlheimat Schweden mit den »Schwedendemokraten« schon in einer fortgeschrittenen Entwicklung habe erfahren müssen. Das mache ihm große Sorgen. Später wird Antonia Yamin der Jüdischen Allgemeinen sagen: »Wenn ein Mann, der von sich sagt ›Ich hatte niemals Angst!‹ nun plötzlich Angst hat, dann sollte uns das zu denken geben.«

Auf dem Weg zu seinem einstigen Wohnsitz mahnt Walter Frankenstein, dass er pünktlich zum Anpfiff der Partie von Hertha BSC gegen RB Leipzig im Olympiastadion sein müsse. Seit einiger Zeit ist er Ehrenmitglied bei den Herthanern, deren Fan er schon als Schüler war. Zu Hause in Schweden verfolgt er die Spiele im Fernsehen.

Im letzten Februar aber hatte er das Olympiastadion besucht – zum ersten Mal wieder nach fast 82 Jahren. Im Sommer 1936 hatte er hier die Olympischen Spiele erlebt. Wenige Tage zuvor war er nach Berlin gekommen, wo der jüdische Junge aus Flatow in der anonymen Masse untertauchen konnte. Hier habe er ein Gefühl der Freiheit empfunden, erklärt Walter Frankenstein. Damals habe er beschlossen, niemals wieder Angst zu haben, und dieser Entschluss sei ihm bis heute gut bekommen.