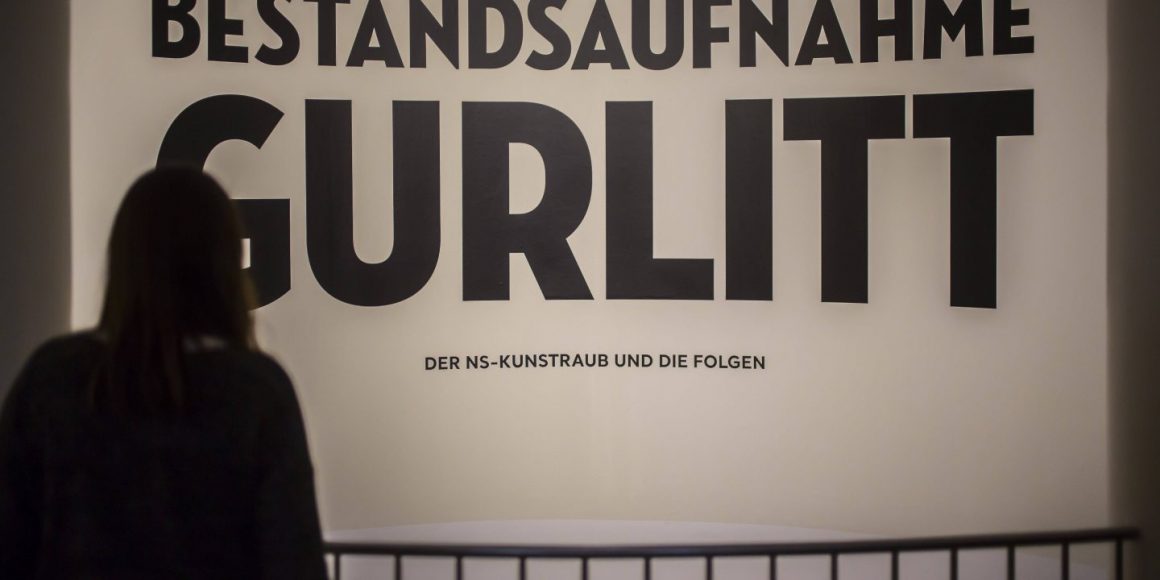

Viele erinnern sich an den Herbst 2013: Bei Cornelius Gurlitt, dem Sohn eines ehemaligen NS-Kunsthändlers, werden auf einen Schlag Hunderte Kunstwerke entdeckt. Die Presse überschlägt sich, die Spekulationen schießen ins Kraut.

BEIGESCHMACK Die Gurlitt-Affäre war und ist ein gutes Beispiel für Probleme unserer Zeit: mediales Click-Baiting, politisches Misstrauen, überhastete Lösungen. Weder gab es damals noch gibt es heute ein Gesetz, mittels dessen man die Herausgabe von Raubkunst von Privaten erzwingen kann. Daher sahen viele Juristen in der Beschlagnahmung von Cornelius Gurlitts Besitz durch die Justiz eine klare Verletzung seiner Eigentumsrechte. Am Ende wurde diese Frage einvernehmlich geklärt. Weil aber Gurlitt wenig später verstarb, blieb ein etwas schaler Beigeschmack.

Während viele das grundsätzliche Engagement der Bundesregierung in Sachen Restitution anzweifelten, fehlte es daran nicht. Die Provenienzforschung ist ein recht neues Feld. Nicht alle hatten dafür Verständnis. Auch manche Medien agierten oft nachlässig: Konnte man die aufgeworfenen Fragen nicht einfach googeln? Versuche, die Gurlitt-Sammlung zügig auf Raubkunst hin zu prüfen, wurden zudem durch bürokratische Hürden erschwert. Und auf beiden Seiten der Debatte fehlte es oft an Feinfühligkeit.

Mancher mag das langwierige Navigieren durch die deutsche Bürokratie als anstößig empfinden. Das ist vor allem dann so, wenn man glaubt, moralisch im Recht zu sein. Aber ausländische Anwälte wandten ab und an Taktiken an, die in den Vereinigten Staaten zwar gang und gäbe, in Deutschland aber schlicht unerhört sind. Die Folge: Empörung auf beiden Seiten - und noch mehr schlechte Presse.

Trotz dieses holprigen Verlaufs hat die Gurlitt-Affäre zu einer Auseinandersetzung mit dem Kunstraub während des Holocausts geführt. Die Blindheit, mit der Teile der Kunstwelt das Thema Raubkunst bis dahin behandelt hatten, wurde entlarvt.

PROVENIENZFORSCHUNG Das Projekt zeigte aber auch die Kluft auf zwischen dem bürokratisch-politischen Ziel, ein Thema korrekt abzuarbeiten, und dem gesellschaftlichen Bedürfnis, an die Schrecken des Holocaust zu erinnern und durch Restitution eine Art später Versöhnung zu erreichen.

Der Schwabinger Kunstfund hat weltweit notwendige Diskussionen ausgelöst. Es wurden 14 Werke restituiert. Und durch eine veränderte Politik können nun auch Anspruchsteller und Privatsammler finanzielle Unterstützung für Provenienzforschung beantragen. Aus diesen Überprüfungen resultieren bereits jetzt erste Restitutionen. Weitere werden sicherlich folgen. Die Gurlitt-Affäre war zunächst anstößig. Sie hat dann aber einiges angestoßen.

Agnes Peresztegi ist Rechtsanwältin in der Pariser Kanzlei Soffer Avocats und Expertin für Restitution und Kunstrecht. Von 2013 bis 2015 war sie Mitglied der deutschen Taskforce »Schwabinger Kunstfund«, die sich mit der Gurlitt-Sammlung befasste.