Es war 1982 bei der Frankfurter Buchmesse: Ich ging zum Stand des Hanser Verlags. Da saß sie, auf einer der schmalen Ablagen unter den Regalbrettern. Mein gestammeltes Schulenglisch schreckte sie nicht. Wir saßen fast eine Stunde zusammen, ich bekam ihre Adresse. Jetzt stapeln sich neben mir ihre Briefe.

Janina kam als einziges Kind von Celia (Czeslawa) und Marek (Mieszyslaw) Davidowitsch 1930 in Kalisz auf die Welt. Ihr Vater betrieb die Mühle der Schwiegereltern, er war ein attraktiver Mann, ein wenig auch Womanizer. Janina erlebte eine behütete, glückliche Kindheit. Sie hatte einen perfekten Rückzugsort: »Mein Kopf war der heimliche Garten, wo ich frei war – da konnte ich wild herumlaufen, ohne Mengen von Westen und Pullovern, da konnte ich schreien und Türen zuschlagen und barfuß durch Pfützen stapfen.« Jüdische Feiertage wurden begangen, in die Synagoge ging man aber nur an Jom Kippur. Janina liebäugelte, angeregt von ihrer Kinderfrau Stefa, mit katholischen »Engeln, Madonnen, dicken, lächelnden Babys.«

GHETTO Als Deutschland im September 1939 Polen überfiel, floh die Familie samt Großeltern nach Warschau. Vater Marek und Onkel Joseph Kowalski meldeten sich bei der polnischen Armee, die neunjährige Janina sah ihre Welt wanken. Die deutschen Bombardements trieben die Familie zurück nach Kalisz. Dort drohte die Deportation – so ging es erneut nach Warschau. Auch der Vater kam schließlich dorthin, krank und ausgezehrt.

Das Ghetto wurde 1940 geschlossen. Janina ging in eine Untergrundschule, gewann Preise für Aufsätze, schloss Freundschaften, schauspielerte als Schneewittchen: »Beim Proben der Lieder fielen mir alle Szenen des Disneyfilms wieder ein, und ich war überglücklich.«

Das Kind Janina beobachtete die Menschen im Ghetto: »Diesen ganzen Sommer schritt ein großer deutscher Flüchtling durch die Straßen … Er hatte lange rotgoldene Haare und einen Vollbart, trug einen zerrissenen Pyjama, und von den Schultern hing ihm eine zerfetzte rote Steppdecke bis zum Boden und schleifte im Staub nach. … Ich fand, er sah aus wie ein verrückter König im Exil … Zum letzten Mal bemerkt hatte ich ihn zu Anfang des Winters. Da schritt er aber nicht mehr stolz dahin … Ich spürte den absurden Drang, ihm nachzulaufen und meine Arme um ihn zu schlingen und mit ihm um sein verlorenes Königreich zu weinen. … Ich sah ihn nie wieder.«

Der Vater nahm einen Posten bei der (verhassten) Ghetto-Polizei an, denn für ihn gab es nur ein Ziel: seine Familie zu beschützen.

Der Vater nahm einen Posten bei der (verhassten) Ghetto-Polizei an, denn für ihn gab es nur ein Ziel: seine Familie zu beschützen. Nach dem Beginn der Deportationen im Juli 1942 ins deutsche Vernichtungslager Treblinka standen auch die Davidowitschs irgendwann auf der Liste. Sie konnten entkommen, in einen Hauseingang schlüpfen.

Janina wurde im Januar 1943 auf die »arische« Seite geschmuggelt: »In der kalten Finsternis der Straße brach Mutter plötzlich zusammen. … Einen Moment spürte ich noch Vaters Hände auf meinen Schultern … Reglos stand ich im Schneesturm, unfähig zu denken. … Irgendwie musste ich versuchen zu überleben.«

Das Mädchen kam bei den Grabowskis unter; Erich war Deutscher, Lydia war einst in Janinas Vater verliebt gewesen. Doch das reichte nicht aus, Janina langfristig zu schützen. Das Paar stand kurz vor der Trennung, und Janina musste weg aus diesem Haus, wo immer wieder deutsche Soldaten auftauchten.

KLOSTER Erich brachte sie unter dem Namen Danuta Teresa Markowska in ein Kloster. Dort gab es keine goldlockigen Engel. Sie musste aus Sicherheitsgründen das Kloster wechseln und traf Schwester Zofia, die dem traumatisierten Mädchen zuhörte, als es schier zu zerbersten schien unter der Last des Erlebten.

Nach der Befreiung kehrte Janina nach Kalisz zurück und begegnete einem Mann, der ihren Vater 1944 in Majdanek gesehen hatte. Die Hoffnung, die Eltern jemals wiederzusehen, wurde endgültig zerschlagen, als das kinobegeisterte junge Mädchen per Zufall in einen Film über die deutschen Vernichtungslager geriet. Der Einzige aus ihrer Familie, der zurückkehrte, war ihr Onkel. 1946 ging Janina nach Paris und sollte ursprünglich mit der Jugend-Alija nach Palästina auswandern.

Janina David fand kein Zuhause, fühlte sich einem Abgrund nahe – und schuldig, überlebt zu haben. Im März 1948 schiffte sie sich Richtung Australien zu Verwandten in Melbourne ein. Auf dem Schiff beobachtete sie, dass baltische Nazi-Kollaborateure mitreisten, »um ihrer gerechten Strafe zu entfliehen«.

In Melbourne holte Janina gegen den Widerstand ihrer Verwandten ihre Schulausbildung nach. Sie studierte mit einem Stipendium Kunst und Sozialwissenschaften und begann ihr eigenes Leben: »Mag die Nacht noch so dunkel sein – über den Wassern tanzt immer ein Licht.«

1958 zog sie nach London und arbeitete bis zur Selbstaufgabe als Sozialarbeiterin in Krankenhäusern. Sie begann zu schreiben, fasste ihren Schmerz und ihren Weg zurück ins Leben in Worte. Ab 1964 erschien ihre dreiteilige Autobiografie auf Englisch. Ab 1981 ins Deutsche übersetzt – Ein Stück Himmel, Ein Stück Erde, Ein Stück Fremde –, entstand aus den ersten beiden Bänden zeitgleich eine TV-Miniserie in der ARD. Es ist bis heute ein filmisches Juwel. Die 2009 verstorbene Dana Vávrová spielte die Hauptrolle.

Sie verströmte großzügig Zuneigung und Liebe für Menschen in ihrem Umfeld. Oft beendete sie ihre Briefe mit: »Take care, live a life. Love, Janina.«

Janina David veröffentlichte weitere Bücher, unter anderem Leben aus zweiter Hand. 2021 erschien The Hopeful Traveller und 2022 das Kinderbuch The Prince and the Bakerʼs Daughter. Sie lebte lange im Londoner Stadtteil Finchley, in einem Haus mit einem Garten voller Blumen. Als ich sie dort einmal besuchte, streckte ich ihr zwei Töpfe mit Lilien entgegen. Sie nahm einen Topf in jeden Arm und strahlte: »I love lilies!« Als sie älter und fragiler wurde, zog sie in ein jüdisches Elternheim in London. Sie hatte nur noch wenige lebende Verwandte, so in Frankfurt eine Cousine. Ein ehemaliger Nachbar kümmerte sich hingebungsvoll um sie, wich in schwierigen Zeiten nicht von ihrer Seite.

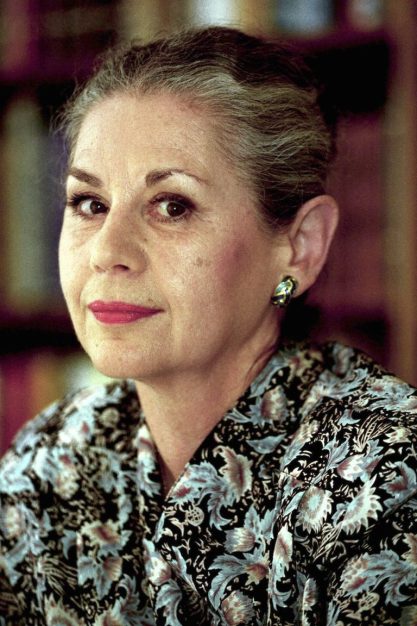

PRIVATLEBEN Ihre Erinnerungen erschienen in Deutschland in Neuauflagen. Doch wer fragte nach dem Menschen Janina David? Neben mir stapeln sich ihre Briefe, auf weißem, grünem, blauem Briefpapier, handschriftlich oder mit Schreibmaschine verfasst. Jeder Brief ist voller Emotionen, Ironie, aber auch liebevollen Ratschlägen und detailreichen Beobachtungen. Ich sehe ihr strahlendes Lächeln.

In einem meiner Briefe fragte ich, als junge Frau wohl recht unverblümt, ob sie einen Partner habe. Ich empfand Janina als wunderschön. In ihrer Antwort lag Verlustangst und Scheu vor Bindungen. Aber nein, sie war nicht allein, behielt ihr Privatleben jedoch für sich. Sie verströmte großzügig Zuneigung und Liebe für Menschen in ihrem Umfeld. Oft beendete sie ihre Briefe mit: »Take care, live a life. Love, Janina.«

Am Nachmittag des 22. Oktober 2023 verließ Janina David im Alter von 93 Jahren diese Welt. Beerdigt in Manchester, sehe ich sie in einem Garten voller Blumen.

Die Zitate im Text stammen aus den ersten beiden Teilen der Autobiografie von Janina David.

»Ein Stück Himmel«, Neuauflage. dtv, München 2017, 368 S., 13 €