»Möge dieses Archiv stets das sichtbare Gedächtnis des jüdischen Lebens in Deutschland sein.« Diese Zeilen schrieb Josef Schuster, Präsident des Zentralrats der Juden in Deutschland, am 14. September in das Gästebuch des Zentralarchivs zur Erforschung der Geschichte der Juden in Deutschland. Schusters Eintrag eröffnete das Gästebuch an einem Tag, an dem die Einweihung der neuen Räume des Zentralarchivs in einer ehemaligen Tabakfabrik in der Nähe des Heidelberger Hauptbahnhofs feierlich begangen wurde.

Unter den Gästen der Zeremonie waren Anne Katrin Bohle, Staatssekretärin im Bundesinnenministerium, Theresia Bauer, Wissenschaftsministerin des Landes Baden-Württemberg, Michael Hollmann, Präsident des Bundesarchivs, Präsidiumsmitglieder des Zentralrats und Vertreter der Hochschule für Jüdische Studien sowie die Rabbiner Avichai Apel, Zsolt Balla und Andreas Nachama.

Der Leiter des 1987 vom Zentralrat der Juden gegründeten Zentralarchivs, Ittai Joseph Tamari, konnte seine Freude über die neuen, großzügigeren Räume schwerlich verbergen. Gegenüber Teilnehmern der Zeremonie sprach er von seiner »zweiten Barmizwa«. In seinem Grußwort sagte Tamari, das Zentralarchiv sei einen großen Schritt vorangekommen. Er würdigte die finanzielle Unterstützung durch das Bundesinnenministerium und kündigte eine verstärkte Zusammenarbeit mit anderen Archiven an, die sich der Erforschung des deutsch-jüdischen Lebens widmen.

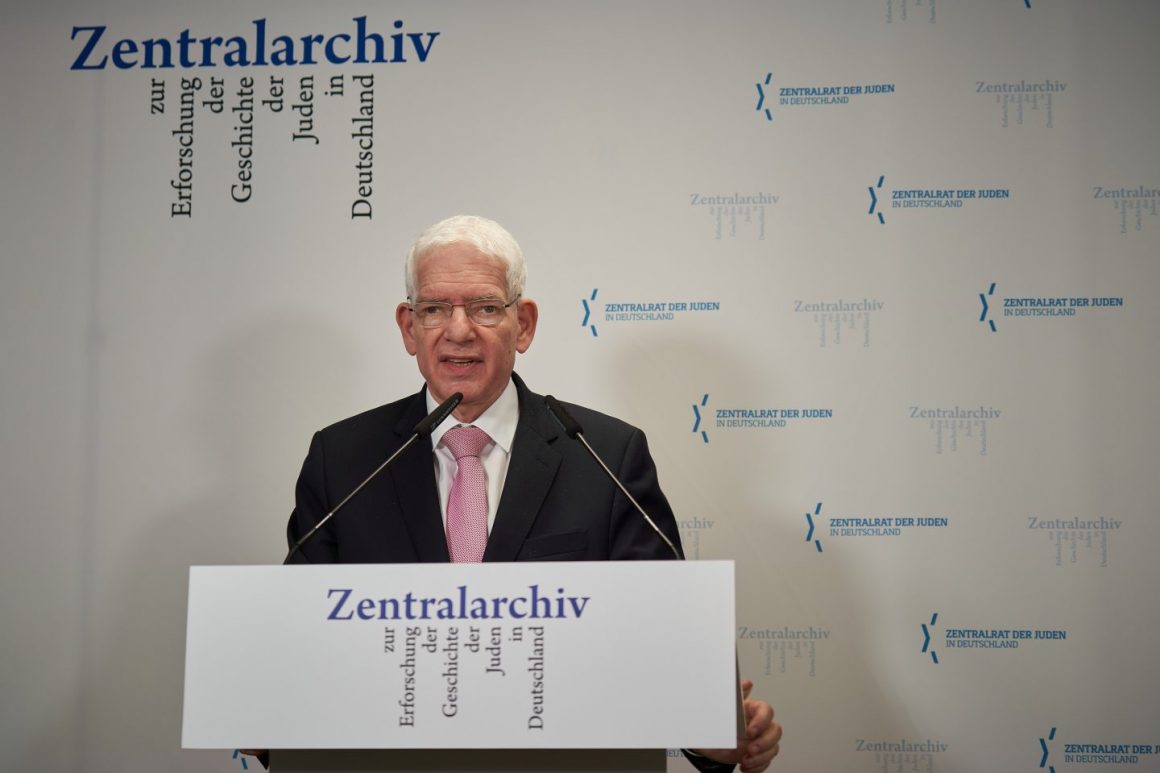

BILDUNG In seiner Ansprache knüpfte Zentralratspräsident Josef Schuster an den eingangs erwähnten Gästebucheintrag an: »Das Zentralarchiv birgt einen Schatz: das Gedächtnis der jüdischen Gemeinden.« Schuster sagte, Tamari zitierend, es verwahre »die jüdische Existenz im Nachkriegsdeutschland«. Das Archiv sei gleichermaßen, so der Zentralratspräsident, »ein Ort der Selbstvergewisserung wie der Bildung«. Für die jüdische Gemeinschaft sei es wichtig, die Geschichte der jüdischen Gemeinden nach dem Zweiten Weltkrieg zu kennen. »Noch mehr am Herzen liegt es mir allerdings, dass sich die nichtjüdische Umgebung damit befasst«, betonte Josef Schuster.

Leiter Ittai Joseph Tamari kündigte verstärkte Zusammenarbeit mit anderen Archiven an.

Er wies auf die derzeit laufende Digitalisierung der Archivbestände hin und dankte dem Bundesinnenministerium für die Unterstützung des Vorhabens. Schuster dankte überdies Ittai Joseph Tamari: »Unter Ihrer Leitung wurden die Bestände enorm erweitert, ein Mitarbeiterstab aufgebaut und eine IT-Abteilung sowie eine Bibliothek gegründet.« Der Zentralratspräsident zeigte sich glücklich über die adäquate Unterbringung der Archivbestände und den Ausbau des Archivs. Schuster äußerte abschließend die Hoffnung, »dass auch das Zentralarchiv dazu beiträgt, das Wissen über das jüdische Leben zu erhöhen und damit letztlich den Zusammenhalt in unserer Gesellschaft zu stärken«.

Staatssekretärin Anne Katrin Bohle, die Bundesinnenminister Horst Seehofer (CSU) vertrat, gestand ein, dass man über viele Phasen der deutsch-jüdischen Geschichte zu wenig wisse. Es gebe blinde Flecken. Sie ging auf das von 1905 bis 1938 bestehende Gesamtarchiv der deutschen Juden ein, dessen Bestände im Zweiten Weltkrieg ausgelagert und teilweise ins Ausland überführt worden waren. Das Zentralarchiv sei 1987 in dessen Tradition gegründet worden.

»Erinnerungsarbeit ist ein Großteil Ihrer Tätigkeit«, betonte Bohle. Das schaffe man mit Quellen. Dafür brauche es, so Bohle, einen Schutzraum und einen Aufbewahrungsort. Sie wünschte Ittai Joseph Tamari und seinem Team eine erfolgreiche Fortsetzung der Arbeit und die Entfaltung ihres »großen Potenzials«.

WAHRZEICHEN Mit den neuen Räumen des Zentralarchivs entstehe in Heidelberg ein »neues Wahrzeichen für die jüdische Kultur«, sagte Baden-Württembergs Ministerin für Wissenschaft, Forschung und Kunst, Theresia Bauer (Bündnis 90/Die Grünen). »Sie befinden sich mitten im Leben der Stadt«, betonte sie. Das sei ein klares Signal: »Wir verstecken gar nichts. Wir sind offen und zeigen es.« Das Zentralarchiv sei von herausragender Bedeutung für Juden und Nichtjuden, zeigte sich Bauer überzeugt. Mit den neuen Räumen gewinne es an Strahlkraft und Sichtbarkeit, sagte die Ministerin.

»Archive baut man, wenn man bleiben will«, sagte Michael Hollmann, Präsident des Bundesarchivs. Daher sei das Zentralarchiv zur Erforschung der Geschichte der Juden in Deutschland ein »massives und besonders wichtiges Zeichen«.

Die Gründung 1987 stand in der Tradition des »Gesamtarchivs der deutschen Juden«.

Die Aufgabe von Archiven sei es, die Erinnerung an eine Kultur oder Zivilisation aufrechtzuerhalten. Dazu brauche es einen langen Atem. Hollmann bemerkte im Hinblick auf das Zentralarchiv und die jüdische Gemeinschaft, es sei sehr klug, das eigene Gedächtnis zu pflegen, und sicherte der Heidelberger Institution seine Unterstützung zu.

SEGEN Der letzte Teil des Festakts wurde von drei Rabbinern gestaltet. »Die Erinnerung an den unvergänglichen Anteil der Vorfahren an unserer Gegenwart nennen wir Geschichte«, sagte Rabbiner Andreas Nachama, der als Vertreter der Allgemeinen Rabbinerkonferenz auftrat. Es gebe, so Nachama weiter, »keine Geschichte ohne Dokumente – ohne Archiv«. Er segnete die neuen Räume ebenso wie Avichai Apel von der Orthodoxen Rabbinerkonferenz Deutschland.

Apel wies auf die Bedeutung des Datums im jüdischen Kalender hin, an dem der Festakt stattfand: Der 8. Tischri sei historisch gesehen der Tag der Einweihung des Tempels Salomos in Jerusalem. »Die Gegenwart zu dokumentieren, damit man in der Zukunft die Vergangenheit lernen kann, ist eine wichtige Kunst«, sagte der Frankfurter Gemeinderabbiner überdies. Die Entscheidung des Zentralrats, das Archiv nach Heidelberg zu bringen, werde den kommenden Generationen Dokumente an die Hand geben, »um zu forschen und zu lernen, um zu loben und auch zu kritisieren«.

Ittai Joseph Tamari kündigte nun den Auftritt des Militärbundesrabbiners und Landesrabbiners von Sachsen, Zsolt Balla, an: »Ein Segen ohne Gesang ist fast wie eine Hochzeit ohne Bräutigam oder Braut.« Balla, der unter anderem den Segen Schehechejanu vortrug, sorgte mit Gitarre und Gesang für einen würdigen und auch mitreißenden musikalischen Abschluss des Festakts.