Die 1900 eröffnete Kaiser-Friedrich-Schule in der Berliner Knesebeckstraße 24 war eine Lehranstalt, deren Werte um die Jahrhundertwende hoch im Kurs standen: Zucht und Ordnung, aber auch Charakter, Sorgfalt, Gewissenhaftigkeit und Interesse am Beruf und Offenheit für Neues. Auch an Vaterlandsliebe durfte es auf keinen Fall fehlen. Tugenden, die den Schülern mitunter auch handfest eingebläut wurden.

Der siebte Lehrer, der im Gründungsjahr zum Kollegium stieß, war der als Religionsgelehrter und Publizist weit über Berlin hinaus bekannte Rabbiner Philipp Kroner, im Nebenamt für die Unterweisung in jüdischer Religion zuständig. Seine Berufung war notwendig, da bis 1933 etwa ein Drittel der Schüler jüdisch war.

Kroner, dem 1904 für seine »segensreiche Tätigkeit« der preußische Rote Adlerorden IV. Klasse verliehen worden war, hatte sich in zahlreichen Artikeln immer wieder gegen den Judenhass gewandt, der latent auch in der Schulverwaltung verbreitet war: Der zuständigen Behörde war der hohe Anteil jüdischer Schüler an der Kaiser-Friedrich-Schule ein Dorn im Auge, sodass sich ihr Leiter mehrfach genötigt sah, seine Schüler gegen absurde Vorurteile in Schutz zu nehmen.

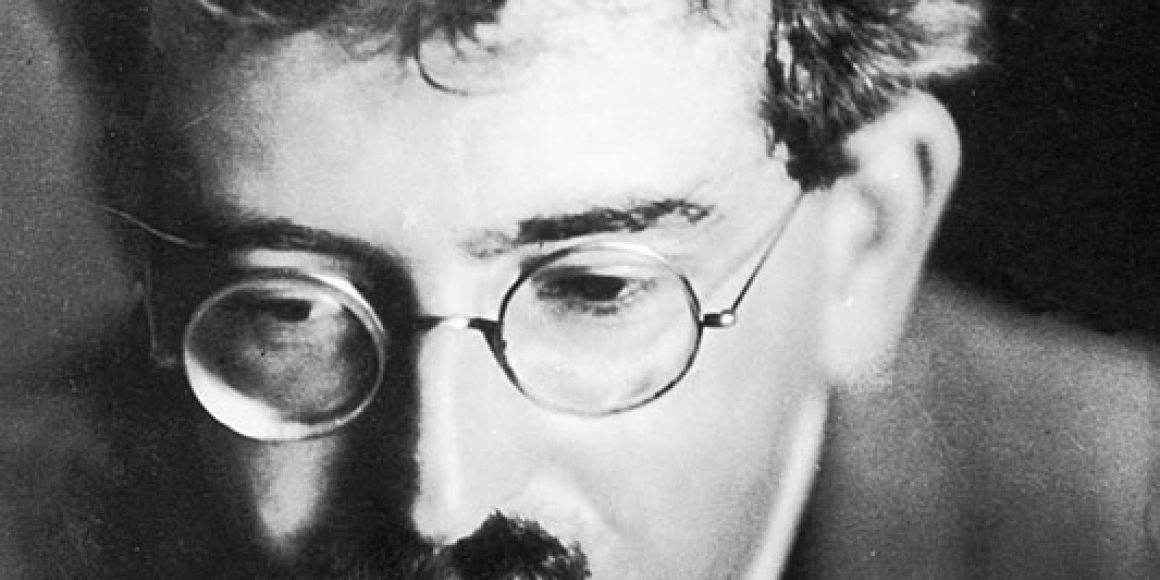

Benjamin Im Protokollbuch der Schule ist unter dem 13. Dezember 1911 festgehalten, dass sich 22 Oberprimaner »gehorsamst« bei der Prüfungskommission zur Reifeprüfung gemeldet hatten. Ein Zufall will es, dass einer der Abiturienten, Friedrich Strauss, ein Klassenfoto bewahrt hat, das die Schüler kurz vor der Reifeprüfung zeigt. Einer der Schüler war Walter Benjamin, der zu einem der bedeutendsten deutsch-jüdischen Philosophen avancieren sollte.

Strauss lebte später als Rechtsanwalt in Tel Aviv und wusste, dass der Kabbala-Forscher Gershom Scholem Material für eine geplante Benjamin-Biografie sammelte. Das war 1972. 1990 wurde das Foto erstmals öffentlich auf einer Benjamin-Ausstellung im deutschen Literaturarchiv Marbach gezeigt. Hier sah es der Literatur- und Kulturhistoriker Momme Brodersen und begann eine faszinierende Spurensuche nach den 21 anderen, bis dahin namenlos gebliebenen Klassenkameraden Benjamins, deren Ergebnis bei Siedler erschienen ist.

Esprit Wer waren diese jungen Männer, wie hießen sie, aus welchem sozialen Milieu stammten sie, wie gestalteten sich ihre Beziehungen untereinander? Und schließlich: Was wurde aus ihnen? Es war reines Forscherglück, dass die Akten der Charlottenburger Schule, in denen sich die Klassenchronik des Abiturjahrgangs 1912 befand, Revolution, zwei Kriege und Bombenhagel weitgehend unbeschadet überstanden und im Berliner Landesarchiv die Zeitläufte überdauert haben.

In dem Klassenfoto spiegelte sich der berlinerisch-jüdische Geist, wie Peter Gay den zeitgenössischen Esprit der Reichshauptstadt genannt hat: 13 der 22 Kandidaten stammten aus jüdischen Häusern. Das Bild ist zugleich ein Zeugnis des katastrophischen 20. Jahrhunderts. 21 der 22 Absolventen standen ab 1914 im Feld – die meisten wurden mit dem Eisernen Kreuz dekoriert –, nur einer entzog sich 1917 einer Einberufung durch Übersiedlung in die Schweiz, um in Bern zu studieren: Walter Benjamin. Er wollte sich nicht, schrieb er, in den »Schwall von Leibern« einreihen, der sich in den ersten Augusttagen des Jahres 1914 »vor den Kasernen staute«.

Schoa Fünf seiner Klassenkameraden fielen im Krieg oder gelten als vermisst. Neun der 13 jüdischen Schüler entkamen der Schoa durch Emigration. In zwei Fällen verlaufen sich die Spuren der ehemaligen jüdischen Schüler in Nazi-Haft zwischen 1937 und 1942. Zwei weitere Klassenkameraden Benjamins starben im Gas von Auschwitz, das ein ehemaliger Mitschüler von ihnen, Bruno Tesch, der zwei Jahre vor ihnen die Reifeprüfung abgelegt hatte, in Form von Zyklon-B-Kapseln produziert und in die Todeslager transportiert hatte. Teschs Leben endete 1946 am Strang. Walter Benjamin selbst starb 1940 im französisch-spanischen Grenzort Portbou auf der Flucht vor den Deutschen durch eigene Hand.

»Schwerer ist es, das Gedächtnis der Namenlosen zu ehren als das der Berühmten«, ist ein Benjaminscher Satz, den sich Brodersen zu eigen gemacht hat. Er reißt die Schicksale Benjamins und seiner Klassenkameraden aus der Anonymität und zeigt eine spezifische deutsch-jüdische Geschichte in all ihren politischen, sozialen und kulturellen Verästelungen vom Kaiserreich bis weit in zweite Hälfte des 20. Jahrhunderts hinein. Eine verdichtete Gesellschafts- und Mentalitätsgeschichte des deutschen 20. Jahrhunderts. Und gut geschrieben ist sie auch.

Momme Brodersen: »Klassenbild mit Walter Benjamin. Eine Spurensuche«. Siedler, München 2012, 237 S., 19,99 €