Fast läuft man vorbei an dem kleinen, kaum ins Auge fallenden Aufsteller, der im Regen vor einem Eingang der Münchner Residenz für eine der vielleicht eindringlichsten Fotografieausstellungen dieses Jahres wirbt. Wobei »werben« das falsche Wort ist. Die Bayerische Akademie der Schönen Künste annonciert am Rande des Max-Joseph-Platzes, an dem sich auch das Opernhaus und das Residenztheater befinden, mit äußerster Diskretion die Porträts von Stefan Moses.

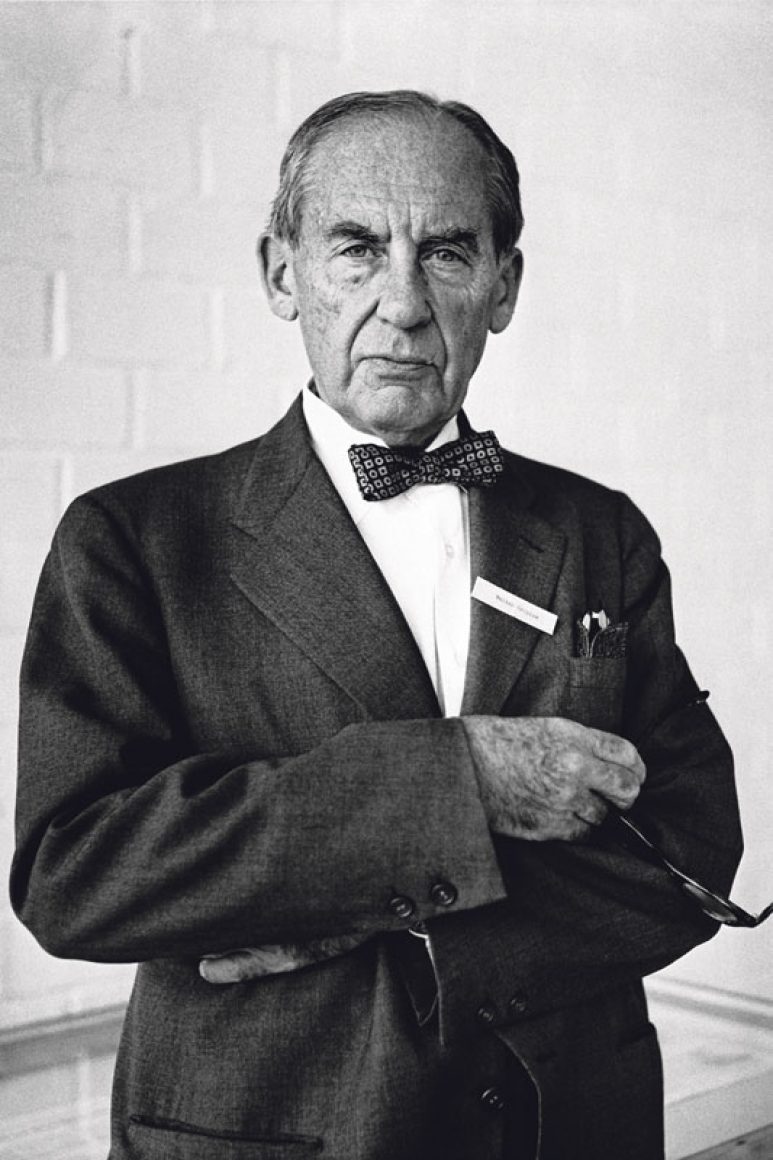

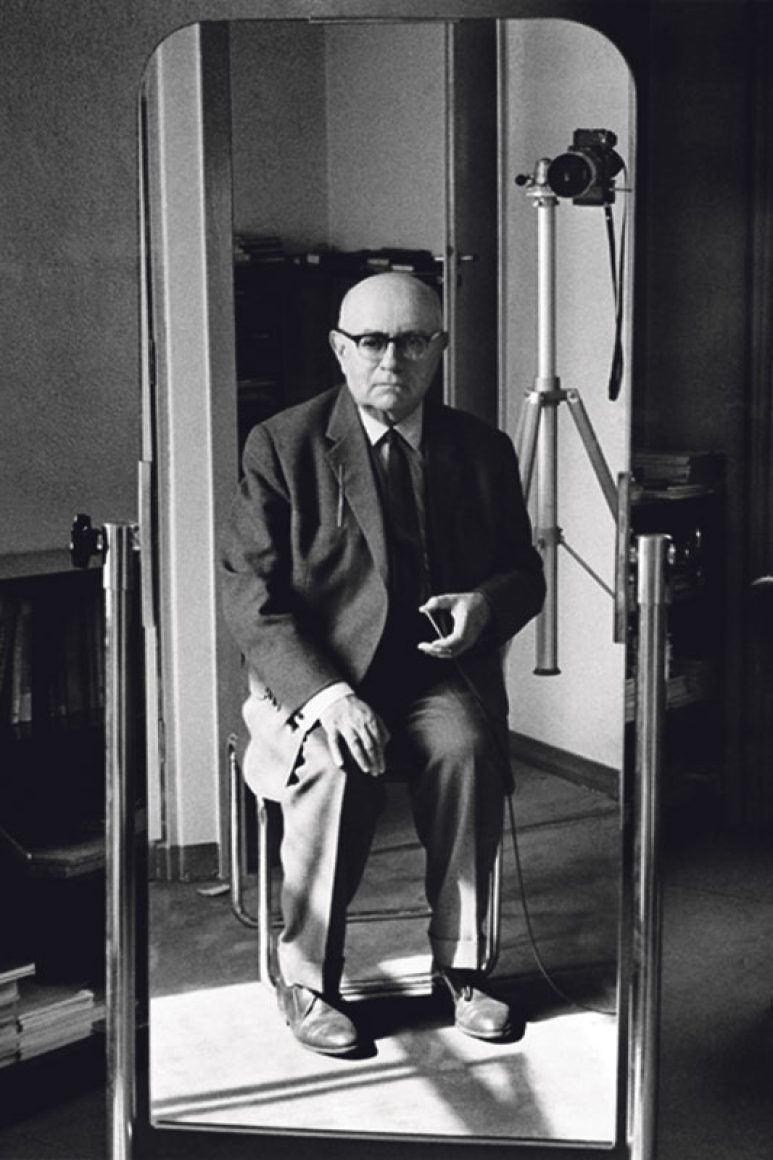

Und das, obwohl manche seiner Aufnahmen zum zentralen Bildergedächtnis der Bundesrepublik gehören: Theodor W. Adorno, der merkwürdig fast-erschrocken auf einem Stahlrohrstuhl sitzt und sich mit Selbstauslöser in einem Schneiderspiegel selbst aufnimmt; Willy Brandt und Herbert Wehner im Jahr 1966, nebeneinander sitzend und einander unübersehbar herzlich abgeneigt; das mittels Selbstauslöser aufgenommene Doppelporträt von Ernst Bloch und Hans Mayer; Fritz Bauer, der hessische Generalstaatsanwalt, im kurzärmeligen Hemd, tatkräftig sich aufstützend.

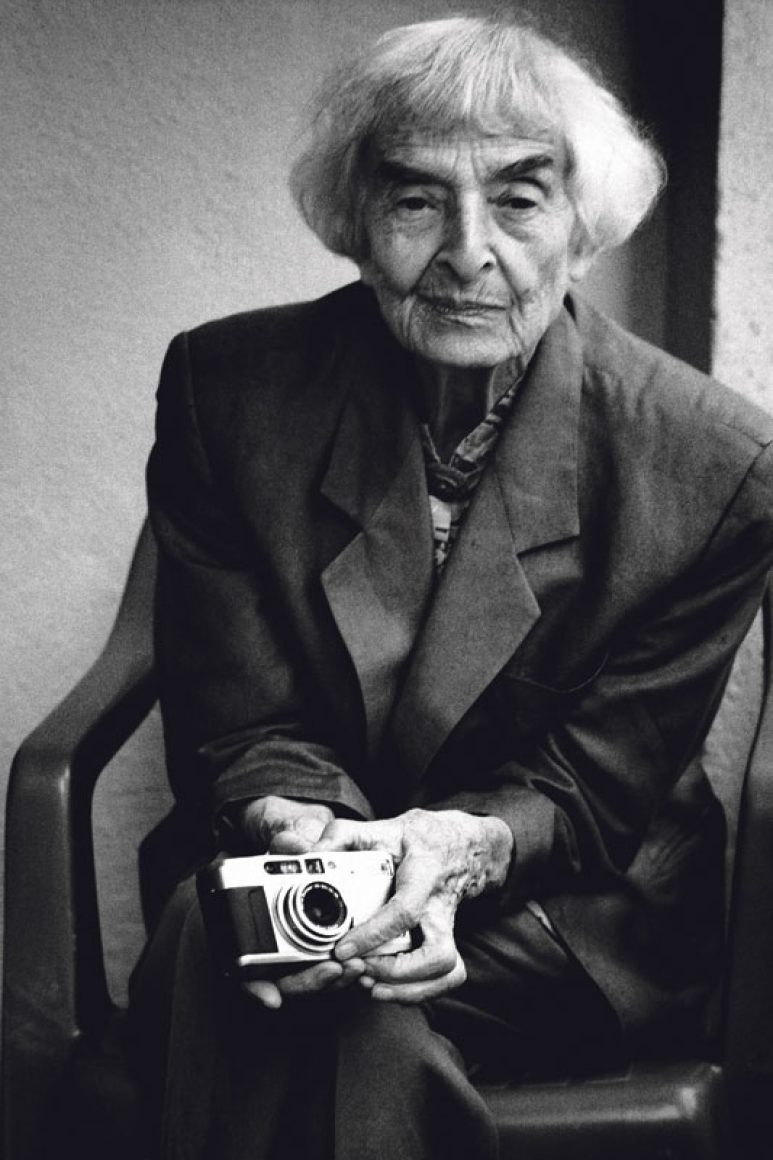

»halbjude« Zu Stefan Moses’ 85. Geburtstag im August dieses Jahres wird mitten in München nun eine 100 Fotoporträts umfassende Ausschnittsschau präsentiert. Ausgewählt aus seinem umfangreichen Werk wurden »Deutschlands Emigranten«. Seit 1950 lebt der in Schlesien geborene Moses an der Isar. Im Nazi-Jargon als »Halbjude« eingestuft, konnte er bis 1943 in Breslau das Gymnasium besuchen, bevor er relegiert wurde, dann eine Fotografenlehre begann, 1944 in den Zwangsarbeiterlagern Ostlinde und Grünberg interniert wurde und im Februar 1945 entkam.

Ab 1947 war Stefan Moses in Weimar drei Jahre lang Bühnenfotograf. Seither hat er als freier Bildjournalist gearbeitet, für die Zeitschriften »twen« und »Magnum«, vor allem aber für Henri Nannens »Stern«. 1998 zeigte die Bayerische Akademie der Schönen Künste, der Moses seit 1994 angehört, schon einmal einen Querschnitt durch sein Werk. »Jeder Mensch ist eine kleine Gesellschaft« war die Schau damals überschrieben.

Auch die jetzt ausgestellten 100 Bilder zeigen eine, wenn auch heterogene, Gesellschaft. Kuratorisch kurios sind sie gehängt: in jeder der drei großen Räume im Uhrzeigersinn, und durchgehend alphabetisch, von A wie Adorno, Theodor W und B wie Brauner, Artur über J wie den Philosophen Hans Jonas bis Z wie Zadek, Peter.

Es sind fast durchweg jüdische Emigranten, die nicht alle Remigranten wurden. Und von denjenigen, die nach 1945 zurückkehrten, in den westlichen oder östlichen Teil Deutschlands, reüssierten beileibe nicht alle, waren nicht so erfolgreich wie Peter Zadek, der 1977 vor dem Eingang des Bochumer Schauspielhauses wie ein siegreicher stolzer Eroberer posierte. Oder wie Marcel Reich-Ranicki, den der Fotograf zusammen mit seiner Frau Teofila gut gelaunt auf einem Bahnhofsperron aufnahm.

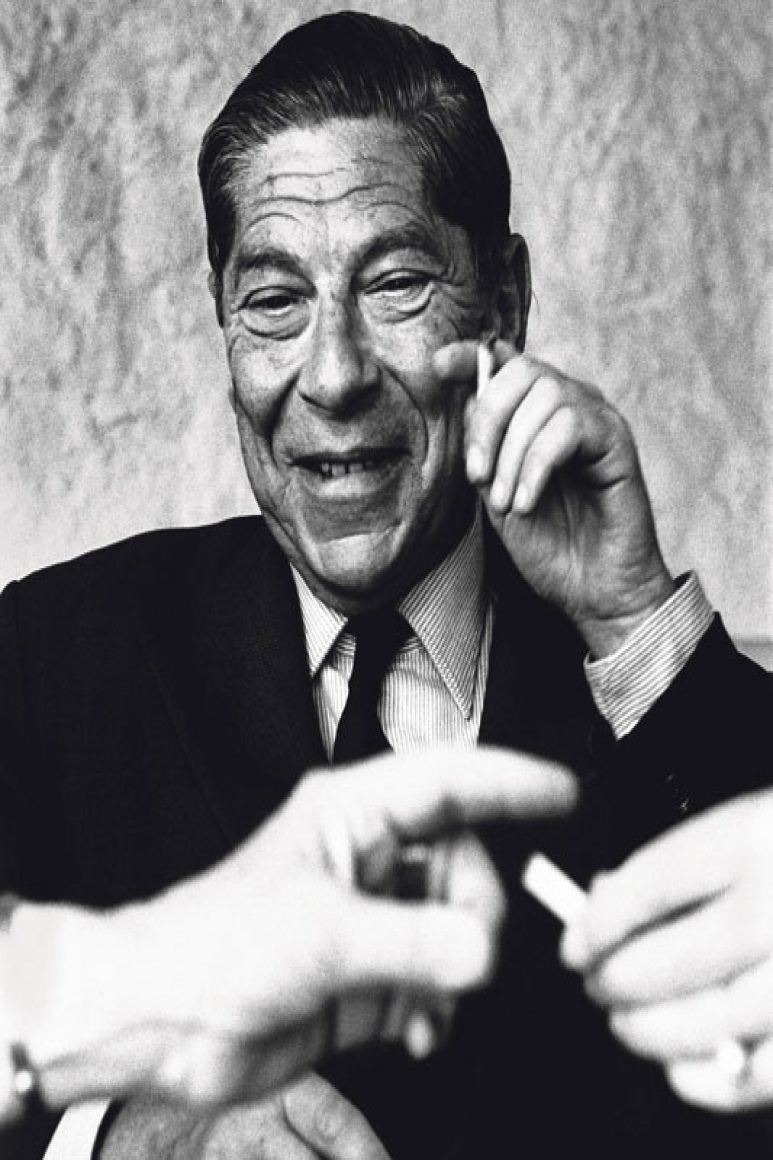

wald Ein solcher Hintergrund ist eher untypisch für Stefan Moses, wie auch das Schnappschussartige. Selbst wenn dies manchmal von stupender Aussagekraft ist. Etwa wenn der Historiker Fritz Stern im Münchner Hauptbahnhof ein Schreiben studiert, oder der Zürcher Theaterregisseur Leonard Steckel auf der Probe für ein Dürrenmatt-Stück Anweisungen gibt. Der Schauspieler und Regisseur Fritz Kortner ist sichtlich überrascht von Moses und weht ihn unübersehbar unwirsch mit Blicken ab. Der Besucher sieht den Autor Gad Granach vehement gestikulieren, und Arthur Koestler ausnahmsweise amüsiert lächeln.

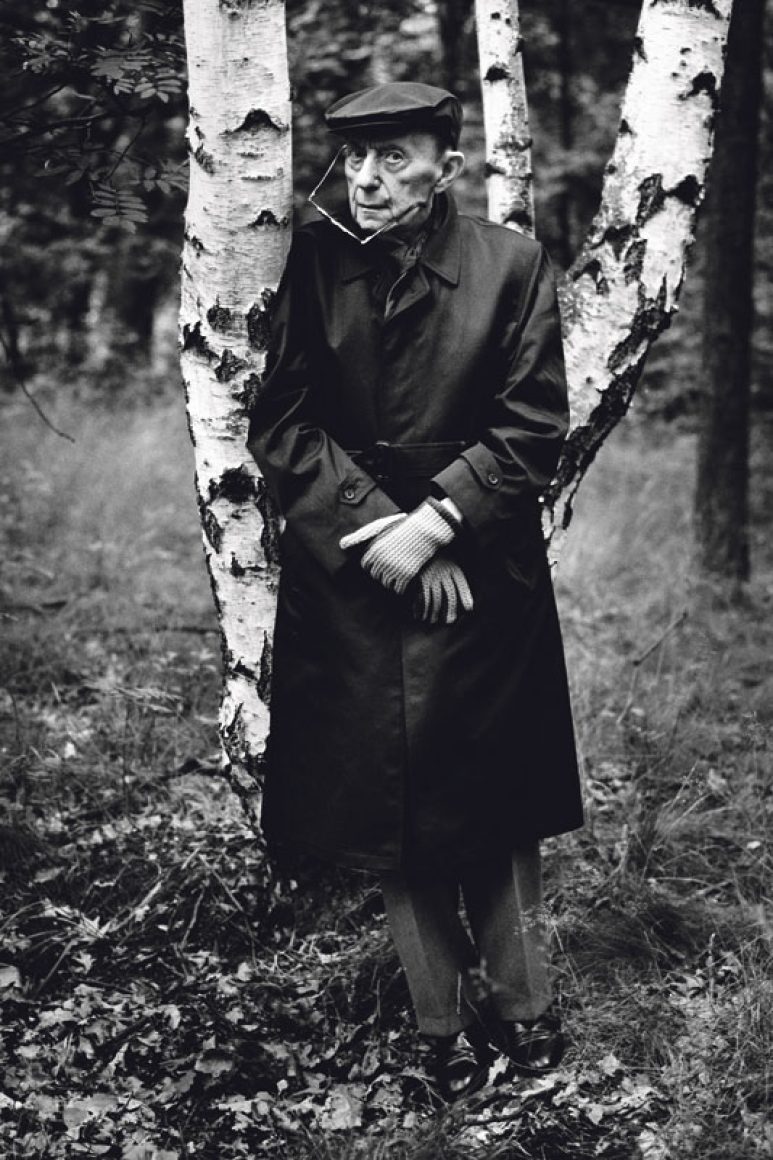

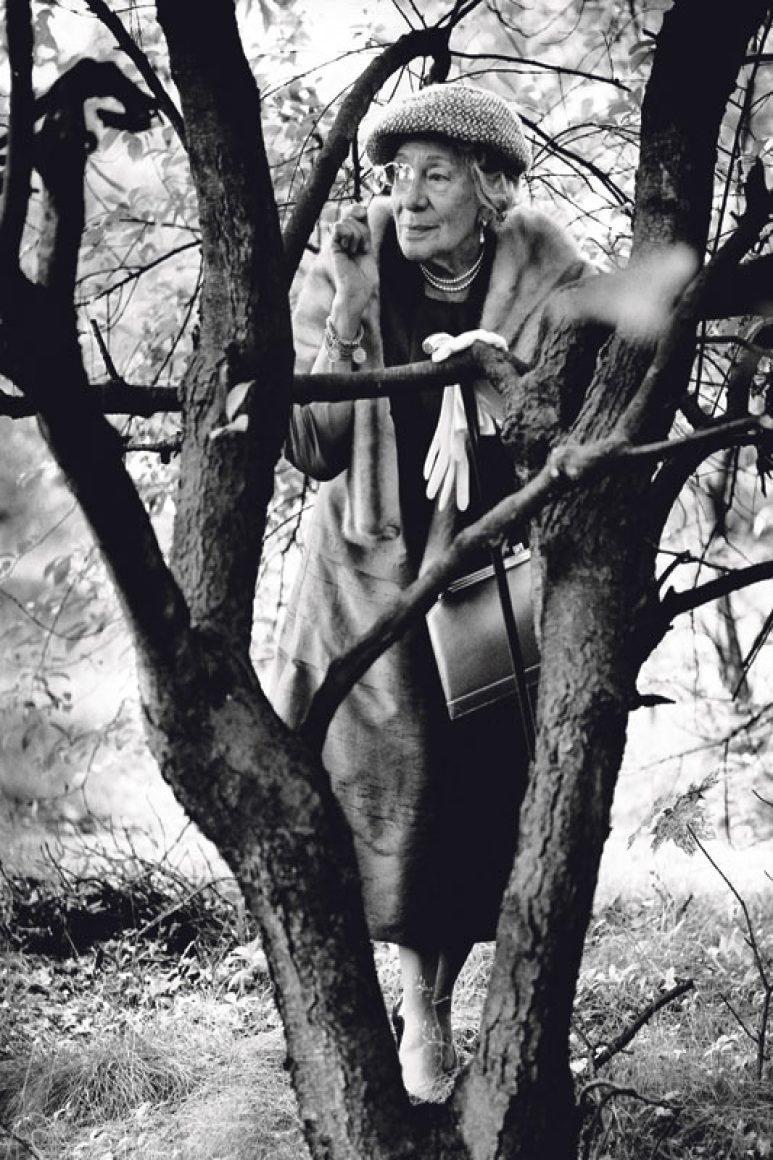

Ein geradezu typisches Erkennungszeichen ist für Stefan Moses’ Porträts der Wald geworden. Er ging mit den Emigranten in den deutschen Forst, ließ sie dort für sich posieren: Hans Sahl und Heinz Berggruen, Elisabeth Bergner und Jürgen Kuczynski, den Ost-Berliner Autor Stephan Hermlin, verschlossen und sichtlich unwohl, und 1995 die 89-jährige Schriftstellerin Grete Weil, die ihr Gesicht halb verdeckt durch ihren Hund, den sie eng an sich schmiegt.

empathie »Ich war unheimlich neugierig auf das Kommende«, sagte Stefan Moses einmal über sich. Dass er auch unheimlich neugierig auf Menschen war, und zwar jahrzehntelang, das belegt diese schöne Ausstellung eindrucksvoll. Denn Moses zeigt mit seinen Aufnahmen, dass man als Beobachter zugleich beobachtet wird. Dass Fotografie nicht nur die Zeit anhält oder sie einfriert, also im Wortsinne, so die landläufige Vorstellung, Augenblickskunst ist. Sondern dass sie einen Zustand festhält.

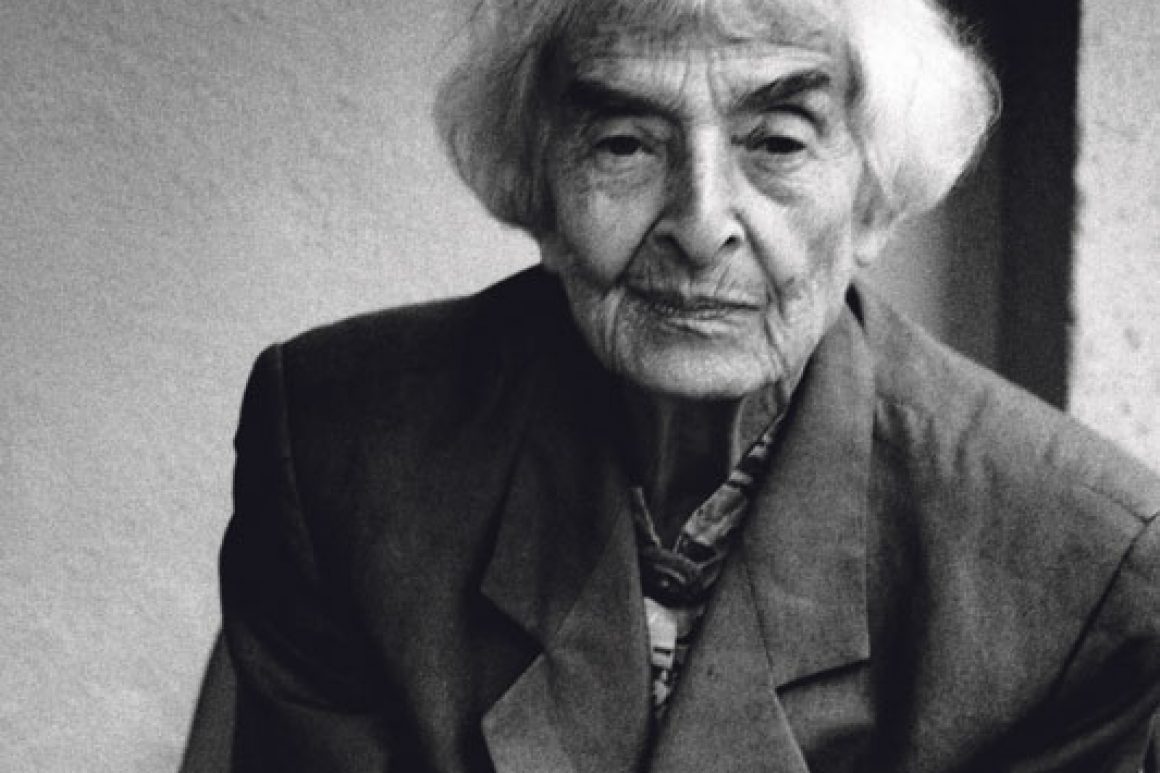

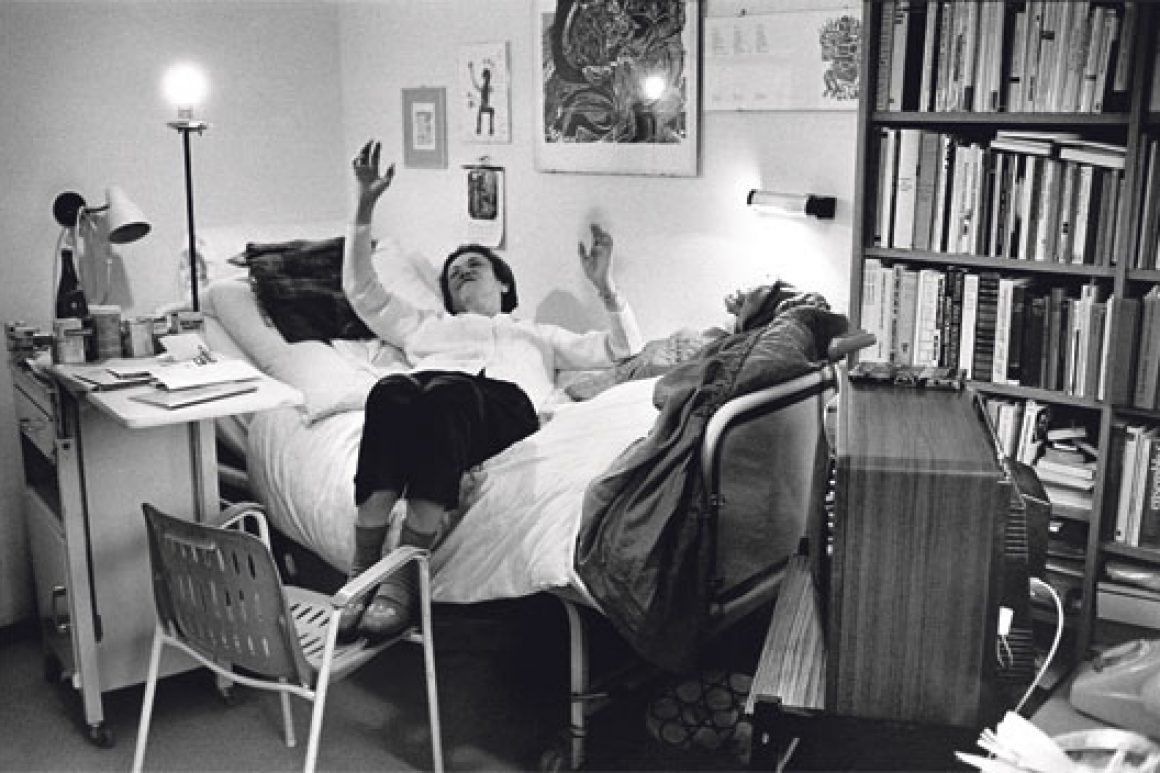

Und auf diese Weise mehr wird und eindringlicher ist als nur ein Darstellen des Äußeren. Fotografieren hat bei Moses stets mit Empathie zu tun, mit Intensität, auch mit Zuneigung. Das sieht man vor allem bei den zwei Fotos von und mit dem betagten Ludwig Meidner, der voller Zeichenlust den Anblick der jungen Frau Moses aufsaugt, beim Porträt der Lyrikerin Rose Ausländer, die auf ihrem Krankenbett sitzt, neben sich auf dem Beistelltisch in kreativer Unordnung ihre Medikamente aufgereiht, ein Bild an die Wand gepinnt, und die Arme weltumarmend ausbreitet. Und bei Hilde Spiel, der jüdischen Wiener Autorin und Essayistin, die in ihrer Mischung aus Energie, Fragilität, Intelligenz und Distanz visuell kaum prägnanter eingefangen wurde als von Stefan Moses.

Bis zum 30. Juni ist die Ausstellung noch in München zu sehen. Wer es nicht dorthin schafft, dem sei der hervorragende, von dem Historiker Christoph Stölzl mit einem sachkundigen Essay eingeleitete Katalog empfohlen, der im Schweizer Nimbus-Verlag erschienen ist.

»Stefan Moses – Deutschlands Emigranten«, Bayerische Akademie der Schönen Künste München, bis 30. Juni. Der gleichnamige Katalog ist im Nimbus-Verlag Wädenswil erschienen (192 S. mit ca. 150 Abb., 39 €).

www.badsk.de