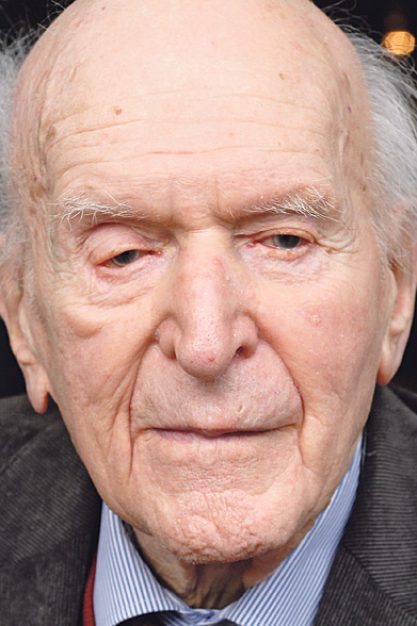

Vor ein paar Jahren besuchte Hans Keilson, Schriftsteller und Psychologe, für eine Filmdokumentation über sein Leben seinen Geburtsort Bad Freienwalde an der Oder, zum ersten Mal seit seiner Flucht aus Deutschland 1936.

Von seinen jüdischen Freunden aus der Schulzeit war keiner mehr da. Wo einst die Synagoge stand, hatte man zu DDR-Zeiten Garagen aufgestellt. Seine Geburtsstadt verlieh Keilson noch rasch die Ehrenbürgerschaft, und verschämt registrierten einige Festgäste, dass es da noch einen anderen Ehrenbürger in Bad Freienwalde gab: Adolf Hitler.

Den hatte man vergessen. Keilson meinte nur lakonisch »Man kann auch in der Fremde zu Hause sein«, und ging wieder nach Holland zurück, nach Bussum bei Amsterdam, wo er vor fast 7o Jahren Zuflucht gefunden hatte. In seinem Exilland ist Keilson vergangene Woche im Alter von 101 Jahren gestorben, ein Überlebender, für den die Aufforderung des Exil-Schriftstellers Hans Sahl galt: »Wir sind die Letzten. Fragt uns aus!«

debüt Hans Keilson entstammte einer ebenso jüdisch-orthodoxen wie deutsch-patriotischen Familie. So etwas gab es damals. Der Vater, Kaufmann von Beruf, war als Freiwilliger im Ersten Weltkrieg hochdekoriert worden. Der Sohn ging nach dem Abitur nach Berlin, studierte Medizin und Sport an der Preußischen Hochschule für Leibesübungen in Spandau.

Sein Geld verdiente er als Geiger und Trompeter in Cafés und Varietés. Oskar Loerke, damals ein hoch angesehener, heute fast vergessener Autor, notierte Anfang 1933 in sein Tagebuch: »K. ist Sportlehrer, Medizin im 1o. Semester, Musikant auf Trompete, Geige, Harmonika. Imponierend, wie sich junge Leute dieser Art durchschlagen.« Loerke war der Erste, dem der junge Keilson ein Manuskript zur Begutachtung vorlegte. Es erschien als Roman unter dem Titel Das Leben geht weiter im S. Fischer Verlag. Das war 1933.

Der Roman wurde kurz nach seinem Erscheinen von den neuen Machthabern verboten. Der Autor war Jude, und im Buch geht es unter anderem um den Opportunismus einer ganzen Stadt, die sich ohne größeren Zwang an die Nazis ausliefert. Keilson erzählt vom Leben eines kleinen Selbstständigen in dieser brandenburgischen Kreisstadt, vom ökonomischen und sozialen Niedergang eines Ladenbesitzers und seiner Familie.

Die Sprache ist unspektakulär, vermeidet jedes Pathos. Die unprätentiöse Schilderung der ökonomischen und politischen Atmosphäre am Vorabend von Hitlers Machtergreifung zeugt von einer erstaunlichen Reife des damals erst 24-jährigen Autors, von einem geradezu klinischen Blick für die Verstörungen einer Zeit, die uns noch heute als unbegreiflich und düster erscheint.

Auffällig ist, dass in dem Roman die jüdische Identität des Verfassers kaum eine Rolle spielt. »Ich war damals dem verzwickten Thema der Assimilation und Emanzipation nicht gewachsen«, sagte Keilson später. »Ich hatte zwar eine bestimmte Meinung, war auch zionistisch orientiert, aber zugleich auch sehr deutsch.«

emigration Kurz nach Erscheinen seines Erstlingswerks bestand Keilson das ärztliche Staatsexamen, erhielt aber als Jude Berufsverbot. Statt als Arzt arbeitete er als Sportlehrer am jüdischen Landschulheim in Caputh bei Potsdam, später auch in Berlin an der Theodor-Herzl-Schule am Kaiserdamm und an der Jüdischen Mittelschule in der Großen Hamburger Straße.

Wie viele andere deutsche Juden glaubte Keilson damals noch, es werde mit dem braunen Spuk nicht allzu lange dauern. Seine nichtjüdische Frau Gertrud hatte ein besseres politisches Gespür. Sie ging 1935 in die Niederlande. 1936 folgte ihr Mann mit seinen Eltern.

Als im Mai 1940 die Deutschen sein Zufluchtsland besetzten, tauchte Keilson unter und arbeitete als »Dr. van der Linden« im Untergrund für die Widerstandsorganisation »Vrije groepen Amsterdam«. Seine Eltern konnte er nicht vor dem Zugriff der Besatzungsmacht retten. Sie wurden 1943 nach Auschwitz deportiert und dort ermordet.

kinderhilfe Nach der Befreiung gehörte Keilson zu den Gründern der Organisation Le-Ezrat Ha-Jeled (Hilfe für das Kind). Sie unterstützte jüdische Kinder und Jugendliche, die die KZs überlebt hatten, bei der schwierigen Wiedereingliederung in die Gesellschaft.

Das wurde Keilsons Lebensthema. Nachdem er von 1967 bis 1974 an der Kinderpsychologischen Universitätsklinik Amsterdam als Psychiater gearbeitet hatte, promovierte er als 70-Jähriger mit einer Langzeitstudie über Die sequenzielle Traumatisierung jüdischer Kriegswaisen.

In seinem deutschen Geburtsland war der Schriftsteller nach 1945 so gut wie vergessen. Erst in den späten 90er-Jahren wurde Keilson wiederentdeckt. 2005 brachte S. Fischer eine zweibändige Werkausgabe heraus.

Dort sind auch im April dieses Jahres Keilsons Erinnerungen Da steht mein Haus erschienen, seine erste Neuveröffentlichung nach jahrzehntelanger Schreibpause. Den schmalen Band beschließt ein Gespräch mit Heinrich Detering, in dem Keilson seinen Blick auf den inneren Zusammenhang von Literatur und Psychoanalyse erläutert: »Die Einsicht, dass man alles erzählen muss – dass dich das krank macht, was du verschweigst, was du auf deine Feinde projizierst –, diese Einsicht war Freuds große Leistung. Das ist meine Wahrheit. Sie hat auch etwas mit meinem literarischen Schreiben zu tun.«