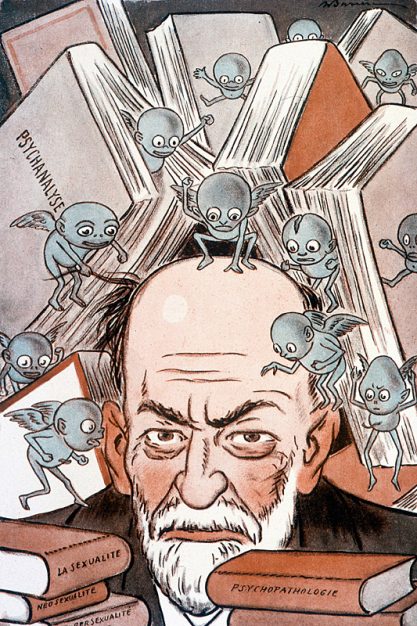

War Sigmund Freud ein geldgieriger, kokainabhängiger Perversling, der es nur mit Lug und Trug zu seinem Ruf als »Vater der Psychoanalyse« gebracht hat – und obendrein auch noch ein Geistesverwandter der Nazis? Wenn es nach Michel Onfray geht, dann lautet die Antwort »ja«. Der französische Philosoph rechnet in seinem neuesten Buch Le crépuscule d’une idole (»Der Niedergang eines Idols«) schonungslos mit seinem von ihm als junger Mann einst verehrten Vorbild ab. Er spricht Freuds Theorien jegliche objektive Gültigkeit ab. Für ihn ist der Freudismus »eine individuelle Weltsicht mit universellem Anspruch« und die Psychoanalyse »eine gute und nützliche Disziplin, solange sie nur Freud und niemanden sonst betrifft«.

In fünf Thesen erläutert Onfray, warum Sigmund Freud unberechtigterweise Weltruhm erlangt hat. Erstens sei die Psychoanalyse in Wahrheit eine Philosophie und keine Wissenschaft. Zweitens sei sie eine philosophische Autobiografie – nämlich die Freuds. Drittens sei sie kein Theoriegebäude, sondern lediglich ein »existentielles Sammelsurium«. Viertens würden die Methoden der Psychoanalyse auf »magischem Denken« beruhen, und die Heilungserfolge verdankten sich ausschließlich dem Placebo-Effekt. Und fünftens sei die Psychoanalyse nicht liberal, sondern konservativ.

kritik Allerdings offenbart Onfray in seinem Werk nichts wirklich Neues, geschweige denn Schockierendes. Was er an seinem ehemaligen Idol kritisiert, haben schon viele vor ihm beanstandet. Bereits zu Lebzeiten hatte Freud viele Kritiker, darunter etwa C. G. Jung oder Karen Horney, die Freuds Theorien zur weiblichen Sexualität entschieden zurückwies. Es folgten Karl Popper, der die Psychoanalyse als »Pseudo-Wissenschaft« bezeichnete, sowie die französische Psychoanalytikerin Luce Irigaray.

Im Jahr 2005 brachten über 40 Historiker, Philosophen, Psychiater und Vertreter anderer wissenschaftlicher Disziplinen das »Schwarzbuch der Psychoanalyse« heraus, um die Schwächen der Psychoanalyse bis hin zu ihrem totalen Versagen aufzuzeigen. Michel Onfray verweist oft auf dieses Werk und sieht sein eigenes in dessen Tradition. Doch da er dem bereits Gesagten nicht viel hinzuzufügen hat, fragt man sich, warum er in Frankreich mit der Veröffentlichung des Buches im April eine so heftige Kontroverse ausgelöst hat.

provokateur In erster Linie dürfte Onfrays Bekanntheitsgrad, der wiederum von seiner Vorliebe für provokative Thesen herrührt, die öffentliche Debatte angefeuert haben. Denn dem überzeugten Atheisten und Hedonisten ist in der Regel nichts heilig, weder religiöse Empfindlichkeiten noch Mutter Natur. In seinem Buch Wir brauchen keinen Gott beschrieb Onfray den Monotheismus als bloßes Macht- und Unterdrückungsinstrument. Als eifriger Befürworter des Klonens, von Genmanipulation und Eugenik hat sich der 51-Jährige bereits des Öfteren Anfeindungen ausgeliefert. Doch Onfray lässt das kalt. Er lebt zurückgezogen in einem kleinen Haus in seinem Geburtsort Argentan und meidet die Pariser Intelligenzia, so gut es geht. Nur die PR für seine Bücher lockt den Gründer der »Université populaire de Caen« in die Fernsehstudios und Redaktionen der Hauptstadt.

Seine über die Jahre hinweg erarbeitete Umstrittenheit sicherte ihm gleichzeitig den beruflichen Erfolg. Die hohe Wahrscheinlichkeit, mit »Der Niedergang eines Idols« sehr gute Verkaufszahlen zu erzielen, dürfte ihn daher maßgeblich zum Schreiben des Buches motiviert haben. Und die Rechnung ging auf. Kaum war der antifreudsche Text auf dem Markt, hagelte es schon Reaktionen. Die aufkeimende Polemik ließ unweigerlich den Absatz des Werkes in die Höhe schnellen. Über 100.000 Exemplare des 600 Seiten starken Buches wurden innerhalb von zwei Monaten verkauft.

historisches Insbesondere die Psychoanalytikerin Elisabeth Roudinesco kritisierte Onfray wiederholt scharf in den Medien. Sie wirft ihm vor, historische Unklarheiten in der Biografie Freuds mit subjektiven, teils an den Haaren herbeigezogenen Interpretationen zu erklären. Sie führt auch aus, wie Onfray Tatsachen verdreht, etwa im Zusammenhang mit dem Nationalsozialismus. So verwende Onfray das Naziklischee, die Psychoanalyse sei eine »jüdische Wissenschaft«, um zu behaupten, die Psychoanalytiker seien Rassisten: Denn die Nazis hätten nur vollendet, was Freud in seiner Theorie über den Todestrieb selbst ausgeführt habe. Aus Freuds Schriften über Moses, den Monotheismus und den verdrängten Vatermord leite Onfray außerdem die absurde Behauptung ab, der atheistische Sohn eines Juden wäre somit in Wahrheit ein Komplize der Nazis gewesen.

Quellen Onfray hat Roudinescos Vorwurf des Antisemitismus zwar zurückgewiesen, doch der Inhalt seines Buches lässt Zweifel an der Ehrlichkeit des Dementis aufkommen. Der Autor unterstellt Freud auch die Nähe zum italienischen Faschismus, weil er einmal ein Buch für Mussolini signiert hat. Darüber hinaus kritisiert Onfray Freuds absichtliche Falschangaben in Bezug auf Patientendaten, angewandte Untersuchungsmethoden und Heilungserfolge, die der Untermauerung seiner frauenfeindlichen und homophoben Theorien gedient hätten. Letzteres wurde bereits von zahlreichen anderen Experten nachgewiesen, weshalb Onfray der ständigen Wiederholung von Bekanntem lediglich subjektive Unterstellungen hinzufügt. Genaue Quellenausgaben hält der Philosoph in dem Zusammenhang für überflüssig. Er scheint zu befürchten, dass zu viel Genauigkeit und Ehrlichkeit den Erfolg seines Werkes beeinträchtigen könnten. Vielleicht hat Onfray mit Freud am Ende mehr gemeinsam, als er denkt.

Michel Onfray: Le crépuscule d’une idole: L’affabulation freudienne, Grasset & Fasquelle, Paris 2010, 624 S., 21,99 €