London am 3. September 1939. Ein volles, fast museales Arbeitszimmer. Bücherregale, Schachfiguren, Büsten und Schnitzereien, auch christliche Symbole. Es ist das Zimmer von Sigmund Freud in jenem Domizil, das der Begründer der Psychoanalyse nach seiner Flucht aus Wien bewohnt. Zum Auftakt des fiktiven Historiendramas »Freud - Jenseits des Glaubens« lotet die Kamera von Ben Smithard den Raum aus. Fahrten durch das Dämmerlicht, Nahaufnahmen, gedeckte Farben. Aus dem Radio tönt eine Rede von Adolf Hitler, nachdem die Deutschen zwei Tage zuvor in Polen einmarschiert sind.

Mit Freuds Stube führt Regisseur Matthew Brown den zentralen Handlungsort seines Films ein. Der historische Rahmen stimmt, die Handlung ist spekulativ. Bekannt ist nur, dass Freud (Anthony Hopkins) kurz vor seinem Tod einen Oxford-Professor empfing. Ob es sich dabei wirklich um den Literaturwissenschaftler C. S. Lewis (Matthew Goode) handelte, ist so unbekannt wie der Inhalt ihrer Diskussion, die sich im Film um die Existenz oder Nichtexistenz Gottes dreht.

Die Reibung des Gedankenexperiments resultiert daraus, dass die beiden in der Glaubensfrage konträre Auffassungen sehr beredt vertreten. Freud betrachtet das »Märchen vom Glauben« als Zwangsneurose und sich selbst als leidenschaftlichen Ungläubigen, der vom Glauben besessen ist. Der frühere Atheist Lewis hingegen entwickelte nach dem Tod seiner Frau eine tiefe christliche Überzeugung.

Zwangsneurose oder Hoffnungsanker

Die Idee für den Schlagabtausch stammt aus dem Theaterstück »Freud«s Last Session» von Mark St. Germain, der zusammen mit Brown das Drehbuch verfasste. Das Stück wiederum basiert auf Vorlesungen über Freuds atheistische Theorien, die der Psychiater Armand Nicholi in dem Buch «The Question of God» dargelegt hat.

Die zurückhaltende Inszenierung löst sich nur wenig von der theorielastigen Theatervorlage. «Freud - Jenseits des Glaubens» ist auf den Inhalt fokussiert und auf die nuancierten Darbietungen der Hauptdarsteller, die den oft gehörten Argumenten Nachdruck und Gewicht verleihen.

Filmisch befriedigt das kaum. Immerhin aber bietet das auf Augenhöhe geführte Rededuell Stoff zum Mitdenken. Neben dem Thema Religion geht es um Wissenschaft, Philosophie oder Sexualität, aber auch um den Krieg und den Tod, der Freud im Nacken sitzt. Das Gespräch pausiert immer dann, wenn Freud eine Dosis Morphium gegen die Schmerzen einnimmt, die sein Mundhöhlenkrebs verursacht, oder wenn Lewis den Hund des Gastgebers ausführt, als dieser kurz anderen Besuch empfängt.

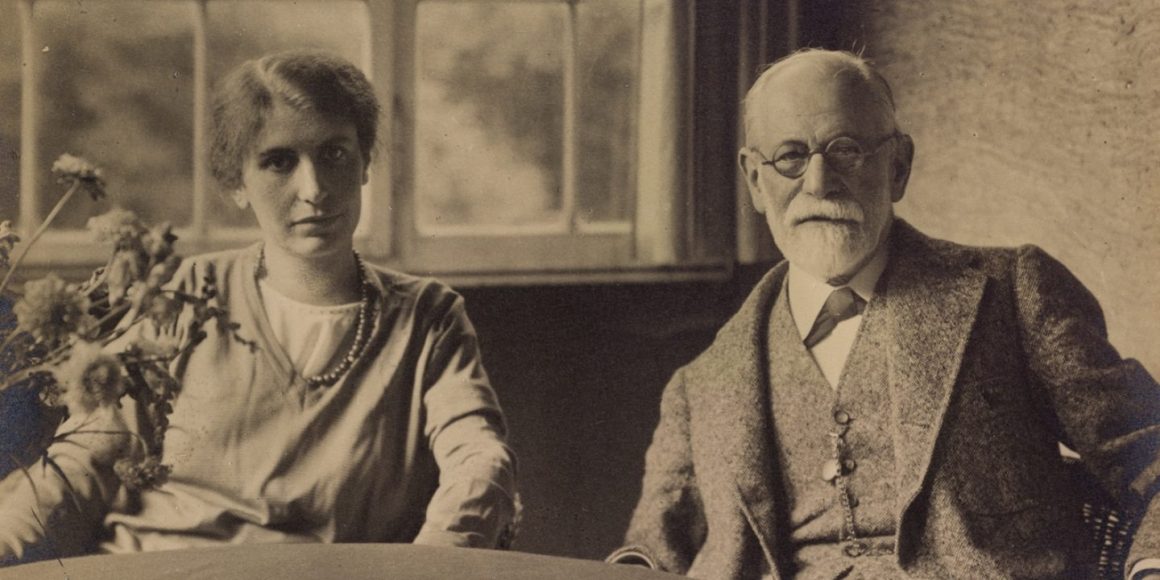

Freud und seine Tochter Anna

Weil eine erfundene Debatte kaum einen ganzen Film trägt, bricht die Inszenierung das als Kammerspiel angelegte Treffen mit Eindrücken der Außenwelt auf. Einmal erschallen Luftschutzsirenen, weshalb sich die Gesprächspartner mit Gasmasken ins Freie begeben, wo sie in einer Kirche weiterreden. Als Lewis mit dem Zug aus Oxford anreist, vermitteln Außenaufnahmen ein Stück Zeitkolorit. Am Bahnsteig wird «Jenseits des Glaubens» zum Ausstattungsfilm mit Dampflok, einer Kinderverschickung, zeitgenössischen Kostümen und Zeppelinen über London.

Es gibt auch einen Nebenstrang um Freuds Tochter Anna (Liv Lisa Fries), die das Feld der Kinderpsychiatrie prägte und die im Film als Dozentin an der Universität unterrichtet. Anna wünscht sich den Segen ihres Vaters für ihre Liebesbeziehung mit der Psychoanalytikerin Dorothy Burlingham (Jodi Balfour). Der mürrische Freud, der männliche Homosexualität milder einordnet als den «Lesbianismus», hadert mit dieser Entwicklung.

In einer Handvoll Sequenzen wird die problematische Vater-Tochter-Dynamik skizziert, bei der Annas Selbstbild stark vom väterlichen Urteil abhängt. Wenn sie mit dem benötigten Morphium panisch durch den Regen hetzt, vermittelt das eindringlich ihre Abhängigkeit von ihrem Vater.

Wie man miteinander reden kann

Andere Ausbrüche aus dem Innenraum stellen die Rückblenden dar, die Schlaglichter auf die Lebenswege von Freud und Lewis werfen. In einer interpretiert Lewis die Bibel noch als Sammlung fiktiver Mythen und Geschichten, rekapituliert aus dem Off dann aber seinen Weg zum Glauben. Auch Lewis‘ Traumata aus dem Fronteinsatz im Ersten Weltkrieg spielen eine Rolle. Andere Rückblenden führen in die Kindheit oder nach Wien, wo die Gestapo an die Tür donnert.

Doch auch wenn Matthew Brown manches versucht, kann er die trockenen Wurzeln des Stücks nie ganz abschütteln. In den überzeugendsten Momenten spitzt sich die Kontroverse zum Verhör zu, in schwächeren zieht sich das Gespräch in die Länge. Was hängen bleibt, ist allerdings die Art des Diskutierens, die Lewis und Freud pflegen. Auch wenn es mal laut wird, bleibt der gegenseitige Respekt stets unangetastet. So positioniert sich der Film als Lehrstück in Sachen Gesprächskultur - und damit als Fingerzeig für die Gegenwart.