Seine erste Geschichte schrieb Etgar Keret mit 19 als deprimierter Soldat während eines langen Dienstes auf einer israelischen Armeebasis. Ihm war, als müsse er die Erzählung sofort jemandem zu lesen geben. Also fragte er mit bemüht ruhiger Stimme den pockennarbigen Unteroffizier, der ihn nach 14 Stunden ablöste. Der nahm die Sonnenbrille ab und entgegnete nur: »Leck mich am Arsch!«

Kerets Bruder, dem er den Text als Nächstem zeigte, gab sich begeistert, fragte gleich, ob er eine Kopie davon besitze. Als Keret bejahte, bückte der Bruder sich und hob mit dem Blatt Papier das Geschäft seines Hundes auf. »In diesem Moment begriff ich, dass ich Schriftsteller sein wollte«, so Keret. Weil ihm klar geworden sei, dass es nicht um die Geschichte auf dem Blatt ging. Die sei lediglich eine »Rohrleitung« für seine Gefühle. »Ich hatte eine Form der Magie entdeckt, die mir helfen würde, die zwei langen Jahre bis zu meiner Entlassung beim Militär zu überstehen.«

1001 Nacht Mit Kürzestgeschichten in Bänden wie Der Busfahrer, der Gott sein wollte (2001) oder Mond im Sonderangebot (2003) hat sich der 1967 in Ramat Gan geborene Keret, der auch Graphic Novels und Drehbücher schreibt, einen Namen gemacht. Er ist ein postmoderner Märchenerzähler, der eindrucksvoll die orientalische Erzähltradition aus 1001 Nacht mit dem westlichen Daseinskonsens einer vom Wohlstand übersättigten Jugend vereint. »Der Spiegel« nannte ihn einmal einen »fröhlichen Eklektiker« mit »Turbo-Schreibe«.

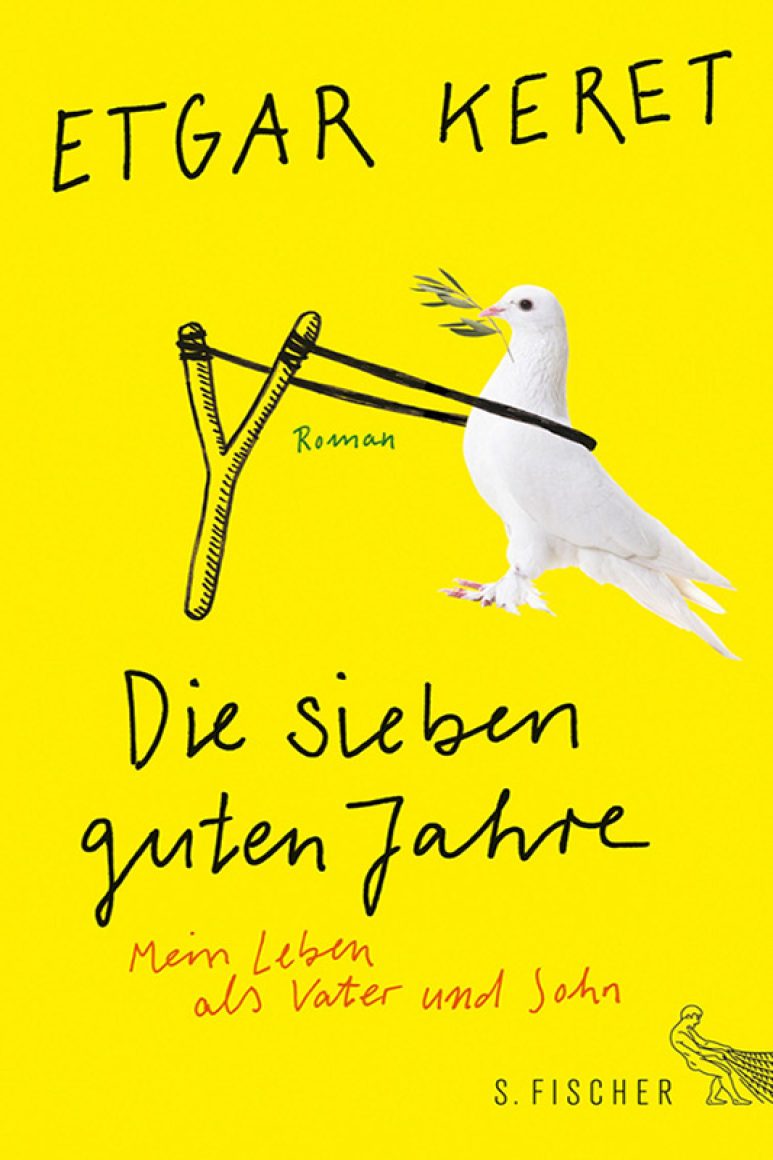

Das neue Buch von Etgar Keret, Die sieben guten Jahre. Mein Leben als Vater und Sohn, ist nun erstmals ein dezidiert autobiografisches Werk. In Israel sorgte es für Diskussionen – manche reden gar von einem Skandal –, weil es in 20 Sprachen übersetzt wurde, sogar ins Persische, aber nicht auf Hebräisch erschienen ist. Keret selbst begründet das in seinen Anmerkungen damit, dass es darin um Menschen gehe, die ihm »die liebsten auf der Welt« seien.

Spannt er in 35 Kapiteln doch den Bogen von der Geburt seines Sohnes im Jahr 2006 bis zum Tod des Vaters 2013. Persönliche Erlebnisse, die man einer flüchtigen Bekanntschaft in der Bahn gerne erzählt, nicht aber Nachbarn oder Freunden. Er wollte es vermeiden, dass sein Sohn auf die Geschichten angesprochen wird, so wie seine Ehefrau Shira als Tochter des Kinderbuchautors Yonatan Geffen immer angesprochen wurde, weil ihr Vater über sie geschrieben hat.

Glücksfall Das aber nur am Rande. Ist dieses herrliche Buch doch viel ergiebiger als das ganze Gerede darüber. Etgar Keret schreibt mit einer Leichtigkeit über das Leben als Jude und die alltäglichen Bedrohungen in Israel, dass es eine wahre Freude ist. Sein Humor ist einfach herzerfrischend. Sein Schreibansatz hat sich seit den Tagen beim Militär nicht geändert. Die Magie ist ungebrochen. Auch, wenn die Texte jetzt länger sind und nicht mehr so surreal wie früher. Dass Daniel Kehlmann die Übersetzung aus dem Englischen besorgt hat, ist ein Glücksfall. Trifft er den flotten Erzählton Kerets doch wie kein Zweiter.

Schon als Söhnchen Lev auf die Welt kommt, wird es mit der schrecklichen Realität in Israel konfrontiert. Die Geburt muss warten, weil es gerade wieder einen Terroranschlag gegeben hat und im Krankenhaus erst einmal die Bombenopfer versorgt werden müssen. Der Vater versucht, den kleinen Wurm zu beruhigen, sagt, er müsse sich keine Sorgen machen, weil »alles im Mittleren Osten geklärt sein wird«, wenn er mal groß ist. »Man kann wohl davon ausgehen, dass er naiv ist – er ist ja nicht umsonst ein Neugeborener –, aber nicht mal er glaubt mir, und nach einer Sekunde des Zögerns und einem kurzen Schluckauf fängt er wieder an zu weinen.«

Es sind herzerweichende Geschichten wie diese, die den ganz normalen Wahnsinn in Israel beschreiben und durch Humor helfen, ihn zu ertragen. Manches mutet absurd an. Bitterer Ernst und feine Ironie liegen nah beieinander. So wie in der Geschichte »Pastrami«, in der sich Söhnchen Lev beim Schrillen der Luftschutzsirene weigert, sich auf den Boden zu werfen. »Wollen wir Pastramisandwich spielen?«, fragt ihn darauf Etgar. Mutter liegt unten, Lev in der Mitte und der Vater oben. Der Junge findet das toll, fürchtet, es könnte nie mehr Sirenen geben. »Keine Sorge«, beruhigt ihn Etgar. »Ich glaube, mindestens eine oder zwei gibt es noch.«

Schoa Wer in die Bedrohung hineingeboren wird, lernt, mit ihr zu leben. Keret als Geborener der zweiten Generation weiß das. Sein Vater überlebte in Polen die Schoa, weil er sich 600 Tage in einem Erdloch versteckte. Die Geschichte der Juden ist auch eine Geschichte der Pogrome, lernt man in Israel von Geburt an. Ist es da ein Wunder, dass der erwachsene Keret, wie seine Frau behauptet, eine schier übermenschliche Fähigkeit besitzt, Hakenkreuze zu entdecken?

»Egal wo wir sind – Melbourne, Berlin oder Zagreb –, ich brauche keine zehn Minuten, um eines aufzuspüren.« Da kann es dann auch mal vorkommen, dass der Autor in einem bayerischen Lokal »Juden raus!« versteht und sich mit einem Mann anlegt, der in Wahrheit nur »Jeder raus« gerufen hat, weil einer sein Auto zugeparkt hat.

Etgar Keret: »Die sieben guten Jahre. Mein Leben als Vater und Sohn«. Übersetzt von Daniel Kehlmann. S. Fischer, Frankfurt 2016, 224 S., 19,99 €