Herr Professor Papier, Sie waren acht Jahre lang Vorsitzender eines Gremiums mit dem Titel »Beratende Kommission im Zusammenhang mit der Rückgabe NS-verfolgungsbedingt entzogenen Kulturguts, insbesondere aus jüdischem Besitz«. Jetzt wird diese Kommission abgewickelt und durch Schiedsgerichte ersetzt. Welche Bilanz Ihrer Arbeit ziehen Sie?

Für mich als Verfassungsrechtler war das eine äußerst spannende und lehrreiche Zeit. Ich denke, es war auch eine wichtige Tätigkeit. Sie hat mich tief beeindruckt - und auch tief deprimiert.

Warum deprimiert?

Weil ich mit schreiendem Unrecht konfrontiert wurde. Ich habe gesehen, welch unsäglichen Entrechtungen die Nazis die jüdische Bevölkerung ausgesetzt hatten und was die NS-Verfolgung für einzelne Menschen bedeutete.

Zum 30. November wird die Beratende Kommission nach 22 Jahren aufgelöst. Sind nun alle anhängigen Fälle abgearbeitet?

Nein. Fünf konnten wir nicht abschließen, darunter der besonders komplexe Fall des Welfenschatzes. Hierzu wurde die Kommission aber erst vor Kurzem von der Stiftung Preußischer Kulturbesitz angerufen. Lange Zeit hatte sie diesen Schritt verweigert und so blieb keine Zeit mehr.

Was passiert nun mit diesen Fällen?

Es ist vorgesehen, dass sie – sofern die Streitparteien einverstanden sind – an die neuen Schiedsgerichte übergehen. Allerdings beginnt jeweils ein neues Verfahren, denn das Schiedsgericht kann nicht in das vor der Beratenden Kommission NS-Raubgut laufende eintreten.

Waren Sie glücklich mit der Entscheidung, Ihre Kommission aufzulösen und stattdessen die Schiedsgerichtsbarkeit einzuführen? Ursprünglich war ja etwas völlig anders geplant.

Das ist richtig. In der Koalitionsvereinbarung der Ampelkoalition von 2021 war noch von einer Stärkung der Kommission die Rede. Gleichwohl wurde dann ihre Abschaffung beschlossen. An ihre Stelle tritt nun die Schiedsgerichtsbarkeit NS-Raubgut. Diese Entscheidung von Bund, Ländern und kommunalen Spitzenverbänden kam für mich und viele andere überraschend. Ich bin darüber weder glücklich noch unglücklich, hoffe aber sehr, dass die Schiedsgerichtsbarkeit für eine zügige und nachhaltige Bewältigung der Restitutionsproblematik in Deutschland sorgen kann.

Ist das nicht Zweckoptimismus? Deutschland ist ja nicht gerade für sein hohes Tempo bei der Rückgabe von NS-Raubgut bekannt. Und auch Ihre Kommission konnte nur sehr wenige Fälle bearbeiten.

Die Kritik richtete sich aber weniger gegen die Beratende Kommission selbst, sondern gegen die Rahmenbedingungen, unter denen sie arbeiten musste. Die beruhten darauf, dass es keine rechtsverbindlichen Regelungen und auch keine justiziablen Rechtsansprüche gab. Stattdessen basierte alles auf einer Selbstverpflichtung der öffentlichen Hand und einem Schlichtungsmechanismus auf der Grundlage moralisch-ethischer Gesichtspunkte. Die Verfahren setzten das Einverständnis beider Seiten voraus.

Es gab nur sehr wenige Rückgaben von NS-Raubgut. Stellt sich Ihnen da nicht auch die Frage: Was hat die ganze Arbeit gebracht?

Es stimmt: Die Beratende Kommission hat in ihrer mehr als 20-jährigen Tätigkeit nur 26 Fälle abgeschlossen. Gleichwohl hat sie einen entscheidenden Beitrag zur Umsetzung der Washingtoner Prinzipien von 1998 in Deutschland geleistet. Sie hat meines Erachtens die Restitutionspraxis in Bezug auf verfolgungsbedingt entzogenes Kulturgut richtungsweisend und nachhaltig geprägt. Meiner Beobachtung nach wurde unserer Arbeit sowohl im Inland wie auch im Ausland großes Vertrauen und viel Respekt entgegengebracht. Dass die Kommission nur wenige Raubgutfälle behandelt hat, beruhte nicht auf einer unzulänglichen Arbeitsweise ihrer Mitglieder, sondern einzig und allein darauf, dass nicht mehr Fälle an uns herangetragen wurden. Das wiederum hatte den Grund, dass die Opferseite die Kommission nicht einseitig anrufen konnte und in vielen Fällen die öffentliche Hand, obwohl sie sich ja dazu politisch-moralisch verpflichtet und die Kommission selbst eingesetzt hatte, ihre Zustimmung zu konkreten Verfahren verweigert hat.

Woher kam diese Verweigerungshaltung?

Ich weiß es nicht. Die Idee war ursprünglich, dass der deutsche Staat, dass Bund, Länder und Kommunen sich verpflichten würden, das NS-Unrecht wiedergutzumachen. Die Kommission sollte nur bei komplexen Streitfällen, bei denen keine Verständigung möglich war, tätig werden. Die Bundesrepublik ging wohl bei den Verhandlungen zu den Washingtoner Prinzipien im Jahr 1998 davon aus, dass es nur noch ganz wenige dieser strittigen Raubgut-Fälle gäbe. Damit lag sie falsch. Es gibt noch immer eine ungezählt hohe Anzahl von nicht restituierter Raubkunst in deutschen Museen. Das wichtigste Beispiel für die Verweigerungshaltung ist der Fall des Picasso-Bildes »Madame Soler«. Da hat die bayerische Staatsregierung argumentiert, es handele sich eindeutig nicht um einen Fall von NS-verfolgungsbedingtem Entzug. Deswegen wolle man die Beratende Kommission nicht einschalten.

Was haben Sie den Bayern entgegnet?

Ich habe darauf hingewiesen, dass es ja gerade die Aufgabe der Kommission sei, über diese Frage zu befinden, und es nicht sein könne, dass sie von der staatlichen Seite beantwortet werde, während die Antragsteller seit Jahren um die Restitution des Werkes ringen. Jetzt wird der Fall wahrscheinlich vor ein Schiedsgericht kommen. Aber es ist sehr viel Zeit verloren gegangen.

Muss man beim Umgang mit NS-Raubgut nicht von einem Versagen des deutschen Staates sprechen? Oder anders gefragt: Will in Deutschland wirklich jemand Restitution betreiben und NS-Raubgut an die rechtmäßigen Eigentümer zurückgeben?

Ich bitte um Verständnis, wenn ich hierzu nicht Stellung nehme. Ich habe zwar, als bekannt wurde, dass man die Beratende Kommission NS-Raubgut in Frage stellen und an ihrer Stelle eine Schiedsgerichtsbarkeit einführen wollte, darauf hingewiesen, dass das primär verfolgte Ziel, nämlich die einseitige Einleitung eines Verfahrens zu ermöglichen, auch mit der Beratenden Kommission hätte erreicht werden und man sich viel Zeit und Aufwand hätte sparen können. Aber die politischen Entscheidungen waren bekanntlich andere. Trotzdem hoffe ich, dass die Lösung der Restitutionsproblematik zügig und nachhaltig vorankommt – auch, weil wir uns hier im Land der Täter befinden. Ob sich etwas zum Besseren verändern wird, kann ich aber nicht beurteilen.

Sie haben bereits vor einigen Jahren ein Restitutionsgesetz auf Bundesebene angeregt. Genau dieser Vorschlag findet sich nun im Koalitionsvertrag der schwarz-roten Bundesregierung. Braucht es ein solches Gesetz, um Rechtssicherheit zu schaffen?

Das war immer meine Forderung. Doch den Weg der Gesetzgebung zu beschreiten, um Rechtssicherheit zu bekommen, ist anspruchsvoll. Aktuell bewegen wir uns in einem außerrechtlichen Bereich, im Bereich des Soft Law. Etwaige Ansprüche sind nach geltendem Zivilrecht ohnehin ausgeschlossen oder verjährt. Wenn man das ändern möchte, braucht es ein Gesetz. Nicht nur die jüdischen Verbände, auch ich habe das immer wieder beharrlich vorgetragen. Denn nur so kann man auch private Besitzer von geraubtem Kulturgut erfassen. Außerdem würde es der Bedeutung des Themas entsprechen, wenn sich der deutsche Gesetzgeber dazu bekennt, die Rückgabe von NS-Raubgut zu befördern.

Glauben Sie, dass das Vorhaben realisiert werden wird?

Ich bin skeptisch, dass es mit dem Gesetz noch in dieser Legislaturperiode klappt. Aus dem Hause des Beauftragten für Kultur und Medien, Herrn Weimer, haben wir bislang nichts dazu gehört.

Warum ist das so?

Dafür gibt es mehrere Gründe. Wenn private Institutionen oder Privatpersonen ein Kunstwerk herausgeben müssen, die es gutgläubig erworben haben, also keine Kenntnis von seiner Makelhaftigkeit hatten und diese Unkenntnis auch nicht auf grober Fahrlässigkeit beruhte, wird der Staat allein schon aus verfassungsrechtlichen Gründen den Eigentumsverlust finanziell ausgleichen müssen. Das muss man offen kommunizieren. Für das dem deutschen Staat zurechenbare Unrecht ist letztlich der deutsche Staat verantwortlich, nicht irgendwelche Privatleute. Gleichwohl habe ich einen solchen Schritt schon immer für unumgänglich gehalten, denn nur so kann es wirklich Wiedergutmachung und einen Rechtsfrieden geben. Weil das Vorhaben aber sehr komplex ist, befürchte ich, dass es soweit nicht kommen wird. Und natürlich gibt es auch noch andere Erwägungen.

Als da wären?

Ich habe die Erfahrung gemacht, dass einige Vertreter öffentlicher Museen bei gewissen Entscheidungen der Kommission das Gefühl hatten, es stünden wertvolle Bestände auf dem Spiel, die man nur sehr ungern herausgeben will. Nur: Deutschland hat sich nun einmal im Washingtoner Abkommen international verpflichtet, für das im deutschen Namen geschehene Unrecht Wiedergutmachung zu leisten und die geraubten Werke zu restituieren.

Für das dem deutschen Staat zurechenbare Unrecht ist letztlich der deutsche Staat verantwortlich, nicht irgendwelche Privatleute

Die Umsetzung erfolgte dann nicht durch Gesetzgebung, sondern durch Verwaltungsabkommen mit einer Selbstverpflichtung der öffentlichen Hand. Das war damals der Weg, der am einfachsten erschien. Man wollte ihn beschreiten, ohne die große Gesetzgebungsmaschinerie anzuwerfen. Doch konnte bisher so das Problem nicht zufriedenstellend gelöst worden. Es wird wohl mit der Schiedsgerichtsbarkeit auch nicht umfänglich gelöst werden.

Kann es überhaupt noch gelöst werden? Oder ist die Zeit abgelaufen?

Ich kann es nicht sagen. Ich fürchte aber, dass in den unruhigen Zeiten, in denen wir uns gerade befinden, die Gesetzgebung des Bundes nicht den politischen Impuls bekommen wird, um ein Restitutionsgesetz zu verabschieden. Wie gesagt, im Koalitionsvertrag steht das Vorhaben. Aber mir sind keine Anzeichen dafür bekannt, dass ernsthaft an einem Gesetzentwurf gearbeitet wird – im Gegenteil: Gerade wird von den verantwortlichen Politikern die Schiedsgerichtsbarkeit als großer politischer Erfolg verkauft.

Sie klingen sehr skeptisch ...

Glauben Sie mir, ich wünsche der Schiedsgerichtsbarkeit einen vollen Erfolg. Wirklich. Dennoch fürchte ich, dass wir keine umfassende Lösung erreichen werden. Und mit umfassender Lösung meine ich auch Raubgut in Privatbesitz. Denn dieses Problem wird durch die Schiedsgerichte nicht gelöst.

Hätten Sie sich gewünscht, als Beratende Kommission weiterarbeiten zu können, sozusagen parallel zu den Schiedsgerichten?

Das wäre keine gute Lösung gewesen. Man hätte die Beratende Kommission stärken, sie besser ausstatten können. Man hätte dafür sorgen können, dass sie vollzählig arbeiten kann. Stattdessen hat man zuletzt ausgeschiedene beziehungsweise krankheitsbedingt verhinderte Mitglieder nicht ersetzt. Mit anderen Worten: Man hat nichts getan, um die Kommission zu stärken. Das lag vermutlich daran, dass es politische Kräfte gab, die nicht wollten, dass noch mehr Raubgutfälle vor die Kommission kommen.

Warum das?

Weil die Kommission in jüngster Zeit Grundsätze erarbeitet hatte, die zwar aus Sicht der Opfer und ihrer Nachkommen als gerecht und fair angesehen wurden, die aber seitens der öffentlichen Einrichtungen teilweise auf Kritik und Ablehnung stießen. Ich erinnere mich zum Beispiel an den Streit um das Bild »Die Füchse« von Franz Marc. Die Kommission hatte entschieden, dass ein NS-verfolgungsbedingter Verlust auch dann angenommen werden kann, wenn das fragliche Kunstwerk von seinem verfolgten Eigentümer im Ausland veräußert wurde. Sie müssen verstehen: Diese aus Nazi-Deutschland geflohenen Juden mussten ja irgendwie ihren Lebensunterhalt bestreiten, sie mussten sich in Südamerika oder den USA eine neue Lebensgrundlage aufbauen. Sie waren völlig mittellos geworden.

Im Fall der »Füchse« war der Verkauf nötig, um die Existenz des Eigentümers zu sichern. Dennoch argumentierten viele, dass der Verkauf in einem sicheren Land stattgefunden habe und man deswegen nicht von »NS-verfolgungsbedingtem Entzug« sprechen könne. Die Beratende Kommission NS-Raubgut war mehrheitlich anderer Ansicht. Ich hoffe, dass die Schiedsgerichte diese Bewertung teilen und ihr Regelwerk ähnlich auslegen werden. Falls nicht, wäre das aus Sicht der Opfer ein Rückschritt, den ich für fatal hielte.

Ist der Bewertungsrahmen, den die Schiedsgerichte zugrunde legen müssen, derselbe wie der der Beratenden Kommission?

Da gibt es schon Abweichungen. Entscheidend wird aber sein, wie die Spruchkammern das Regelwerk interpretieren werden. Es ist gut möglich, dass sie nicht einheitlich verfahren werden. Denn Schiedsgerichte werden ja für jedes Verfahren ad hoc besetzt. Zwei der Richter bestimmen die Opfervertreter, zwei die Gegenseite. Prognosen darüber, wie die Schiedsgerichte die Fälle entscheiden werden, sind schwierig. Ich bin aber durchaus zuversichtlich, dass die Schiedsgerichte für gerechte und faire Lösungen sorgen werden. Wichtig wird auch sein, wie sich die Kulturgut bewahrenden Stellen der öffentlichen Hand verhalten werden.

Sind die Schiedsgerichte womöglich nicht staatsfern genug und zu nah dran an den betroffenen Museen?

Nein, das würde ich nicht sagen. Es wird ganz entscheidend darauf ankommen, wie der Beurteilungsrahmen ausgelegt wird. Da hat die Beratende Kommission gewisse Standards gesetzt, insbesondere bei Fluchtgut, aber auch was die Frage betrifft, ob beispielsweise ein jüdischer Kunsthändler nach 1935 noch reguläre Geschäfte betreiben konnte. Die Mehrheit der Kommission hatte dies im Fall Stern ./. Bayerische Staatsgemäldesammlungen im Jahr 2019 klar verneint, denn diese Leute waren damals schon völlig entrechtet und mit ganz erheblichen Sanktionen im Hinblick auf ihre Person und ihr Vermögen belegt. Ich finde, die Öffentlichkeit und auch die jüdischen Verbände sollten sehr darauf achten, dass es zu keinem Rückschritt gegenüber den von der Kommission gesetzten Standards kommt.

Waren Sie sich denn immer einig bei den Beratungen? Oder gab es auch mal Streit?

Einig waren wir sicher nicht immer. Besonders in der Frage der Veräußerung von Fluchtgut gab es Meinungsverschiedenheiten und auch eine Mindermeinung. Die wurde auch veröffentlicht.

Denken Sie heute, nach fast zehn Jahren an der Spitze der Kommission, anders über das Thema Umgang mit NS-Unrecht als damals?

Auf jeden Fall bin ich viel stärker sensibilisiert. Die Kommission hat viel Aktenmaterial durchgesehen. Wir hatten zudem eine sehr aktive Geschäftsstelle, die die Fälle mit größter Sorgfalt historisch aufbereite und zu vielen Fragen juristische Vermerke erarbeitet hat. So bekamen wir viel Anschauungsmaterial, das erschütternd war. Ich habe mich oft gefragt, wie ein Rechtsstaat wie die Weimarer Republik nach der Machtübernahme durch die Nationalsozialisten in so kurzer Zeit in einen Unrechtsstaat verwandelt werden konnte, ohne dass es nennenswerten Widerstand gegeben hätte. Warum konnte das nicht verhindert werden?

Wie würden Sie die Frage beantworten?

Ich glaube, das wäre Stoff für ein eigenes Interview.

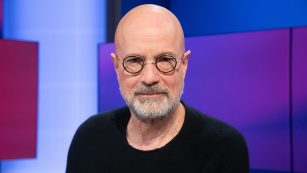

Mit dem langjährigen Vorsitzenden der Beratenden Kommission NS-Raubgut und Präsidenten des Bundesverfassungsgerichts von 2002 bis 2010 sprach Michael Thaidigsmann.