Eine frühe Kindheitserinnerung an einen nebeltrüben Wintertag: Helene Maimann steht mit ihrem Vater am Praterstern, im Zentrum der Wiener Leopoldstadt. Der Nordbahnhof nebenan ist noch eine Ruine. Es ist dichtes Gedränge, überall sind Menschen. Aus einem Lautsprecher tönt eine ernste Stimme. Ihr Vater beugt sich zu ihr herunter: Ein großer, ein wichtiger Mann sei gestorben – Josef Stalin.

Es wird ihr bald auffallen, dass sie weder eine Oma noch einen Opa hat und dass die Onkel und Tanten, die die Familie zuweilen besuchen, keine im eng verwandtschaftlichen Sinne sind, sondern Freunde ihrer Eltern. Die in einer der Wiener Vorstädte wohnen. Der Vater ist Kaufmann. Er hat ein Büro in der Innenstadt. Er ist öfter auf Reisen, fährt auch ins Ausland, auch nach Ost-Berlin. Seine Firma hat irgendetwas mit der KPÖ zu tun – der Kommunistischen Partei Österreichs. Besser, sie schweigt darüber, erzählt davon nichts. Was ist los?

Und dann öffnet sich plötzlich die Tür einen Spalt weit, da geht es der Familie wirtschaftlich immer besser, die Truppen der vier Besatzungsmächte ziehen ab, im Sommer 1955. Das Land ist wieder ein souveräner Staat, und man reist sommers an die Adria. Trifft sich dort mit anderen, bleibt unter sich. Und ein mit ihr befreundeter Junge sagt so ganz nebenbei: »Wir sind Juden.« Die Familie feiert Weihnachten, der Vater singt schon mal jiddische Lieder. »Ohne religiöses Bekenntnis« ist in ihren Zeugnissen vermerkt. Und Fragen über Fragen stellen sich.

Vor uns liegt ein wuchtiges Buch. Ein Lebensbericht, eine familiäre Biografie, eine Erkundung, ein Geschichtsbuch über die Nachkriegszeit Österreichs, in der man einiges tat, um das in der NS-Zeit Geschehene konsequent zu verleugnen. Vor allem aber bietet es tiefe Einblicke in die Gemeinschaft der Überlebenden, die endlich ihre klassenlose Gesellschaft aufbauen und vollenden wollen.

Man hat überlebt, es wird nicht geklagt; Trauer wird nicht gezeigt, Religiöses ergibt keinen Sinn, und das private Leben gehört der Partei. Und Zweifel? Was für Zweifel! Ein Buch, das in sich der Kraft des Erzählens vertraut, so wie Maimann als Kind alles lesen darf, was in den Bücherschränken steht. Die Eltern setzen unausgesprochen darauf, dass sie schon von selbst auf alles Wichtige stoßen und daraus die richtigen Schlüsse ziehen wird – auch wenn die häuslichen Auseinandersetzungen mit ihrem am orthodoxen Kommunismus lange festhaltenden Vater durchaus heftig sind. Helene Maimann ist eine vielfach ausgezeichnete Autorin, Ausstellungskuratorin und Filmemacherin geworden.

Dabei ist das Schöne, dass Maimann in ihrem Buch ihrer ganz eigenen Dramaturgie folgt und nicht das zu Schildernde, dem das Erinnern an das schwierige Erinnern und Aufdecken vorweg geht, in das enge Korsett der lückenlosen Chronologie zwängt. Vielmehr nimmt sie sich den Raum, immer wieder Nebenwege einzuschlagen.

So lernen wir sie etwa kennen, wie sie 1975 in Paris auf André Glucksmann trifft: Als junge Frau mit schwindenden Sympathien für den Trotzkismus überbringt sie ihm eine Nachricht seiner vom nahenden Lebensende gezeichneten Mutter, und die Ambivalenzen des überlebenden Sohnes seinen Eltern gegenüber werden deutlich: Sie riskierten ihr und damit auch sein Leben, als sie – um gegen den Faschismus und für ihre kommunistischen Ideale zu kämpfen – das sichere Palästina verließen.

Oder wir sind mit dabei, wenn sie sich von dem seit ihrer Jugend befreundeten Schriftsteller Robert Schindel von dessen erinnerungsloser Angst vor geschlossenen Räumen erzählen lässt – und warum er so eine schiefe Nase hat. Und wenn einem manchmal zwischendurch ob all der vielen Namen und Orte und der geschichtlichen Ereignisse kurz etwas schwindelig wird: Keine Sorge, das legt sich wieder. Denn Maimann versteht es immer wieder, die Fäden zu bündeln und zu ihrer souveränen Erzählhaltung zurückzukehren, so wie sie denn auch am Schluss bekennt: »Nichts ist so interessant wie das Leben der anderen, weil man so viel über das eigene Leben lernt.«

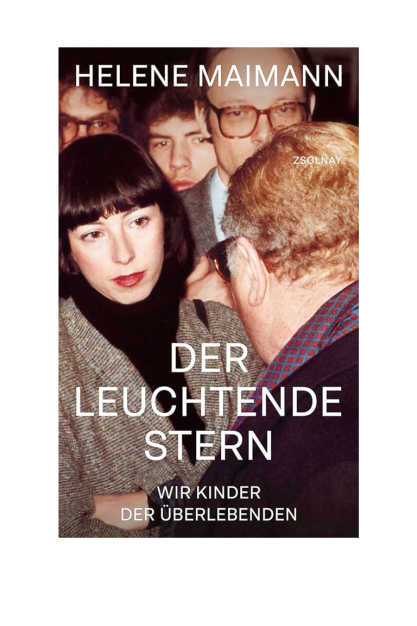

Helene Maimann: »Der leuchtende Stern. Wir Kinder der Überlebenden«. Zsolnay, Wien 2023, 366 S., 28 €