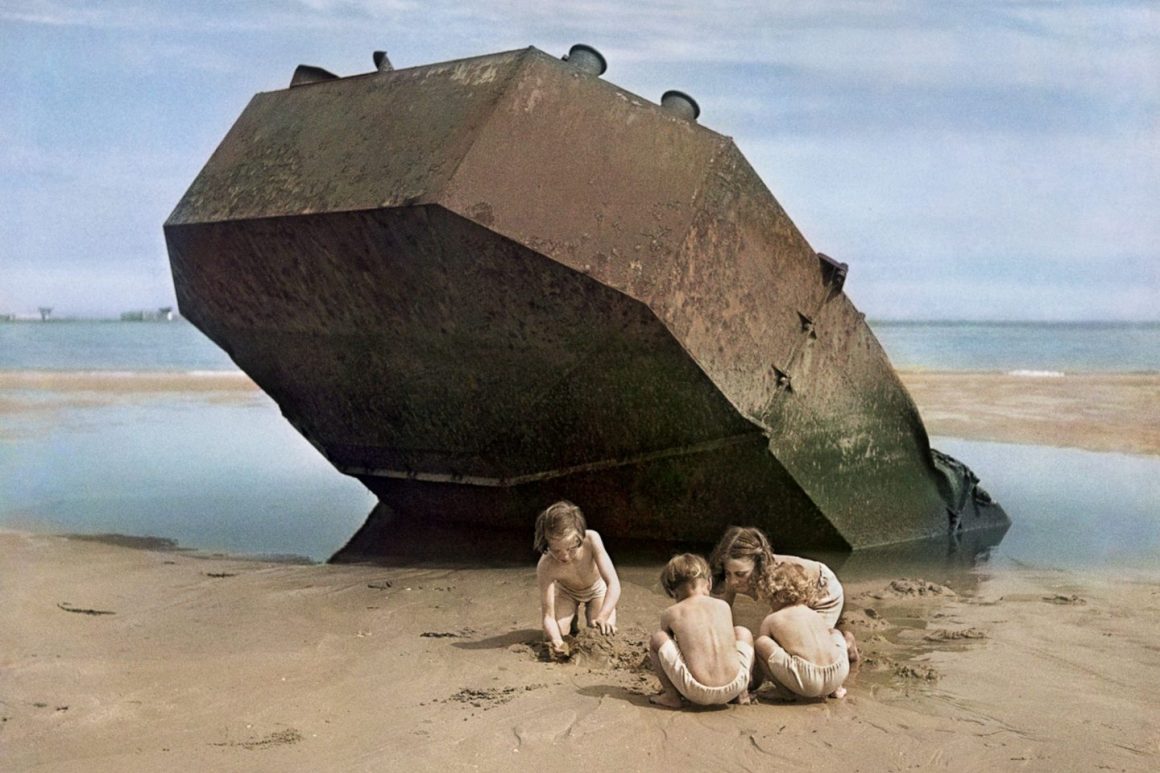

Die Kinder spielen im Sand in der Obhut eines Felsens, der ihnen Schatten spendet. Meint man. Von Nahem betrachtet, handelt es sich bei dem Felsvorsprung um ein umgestürztes Landungsboot – ein Überbleibsel und Schatten des Krieges.

David Seymour fotografierte diese Szene am Omaha Beach 1947 für die Reportage »We went back« im Auftrag des amerikanischen Magazins »This Week«. Omaha Beach war einer der Codenamen der militärischen Operation, mit der die alliierten Streitkräfte am 6. Juni 1944, dem D-Day, in der Normandie das Ende des Zweiten Weltkriegs einläuteten. Auch heute noch stolpert man dort zuweilen über alten, verrostenden Schutt, der an diesem französischen Küstenabschnitt wie ein Mahnmal an die historischen Ereignisse erinnert.

synagoge Dem Fotografen von damals ist nun eine große Ausstellung in Amsterdam gewidmet. Nicht in irgendeinem Museum, sondern im Jüdischen Historischen Museum (JHM), das im früheren Synagogenkomplex der aschkenasischen Gemeinde beheimatet ist. Dass der jüdische Fotokünstler »Chim« gerade hier gezeigt wird, ist kein Zufall.

Sein Fokus lag auf den Schwachen und Gefährdeten.

David Robert Szymin, so sein gebürtiger Name, wurde 1911 in Warschau geboren, als Sohn eines Herausgebers hebräischer und jiddischer Literatur. Ab 1929 studierte er an der Akademie für Graphische Künste in Leipzig Kunst und Fotografie und ging 1931 nach Paris, um dort seine Ausbildung an der Sorbonne 1933 zu beenden. Bereits 1934 wurden seine Fotos regelmäßig in der linken Zeitschrift »Regards« veröffentlicht.

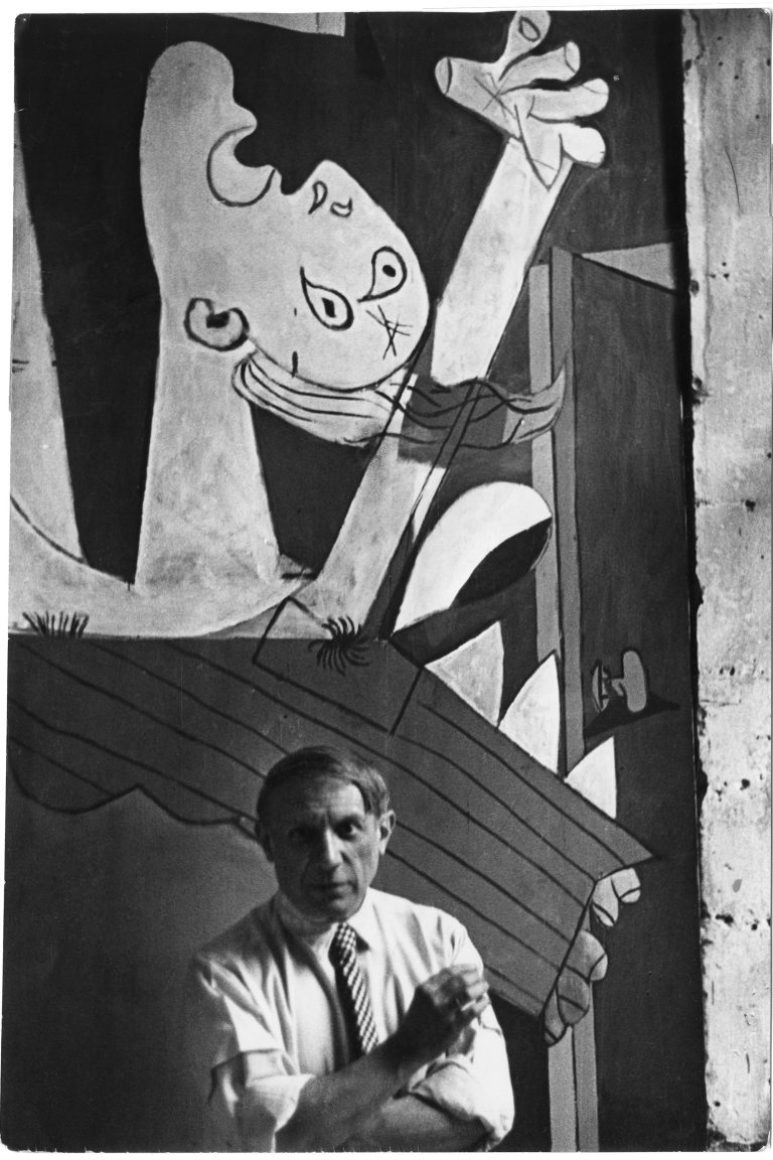

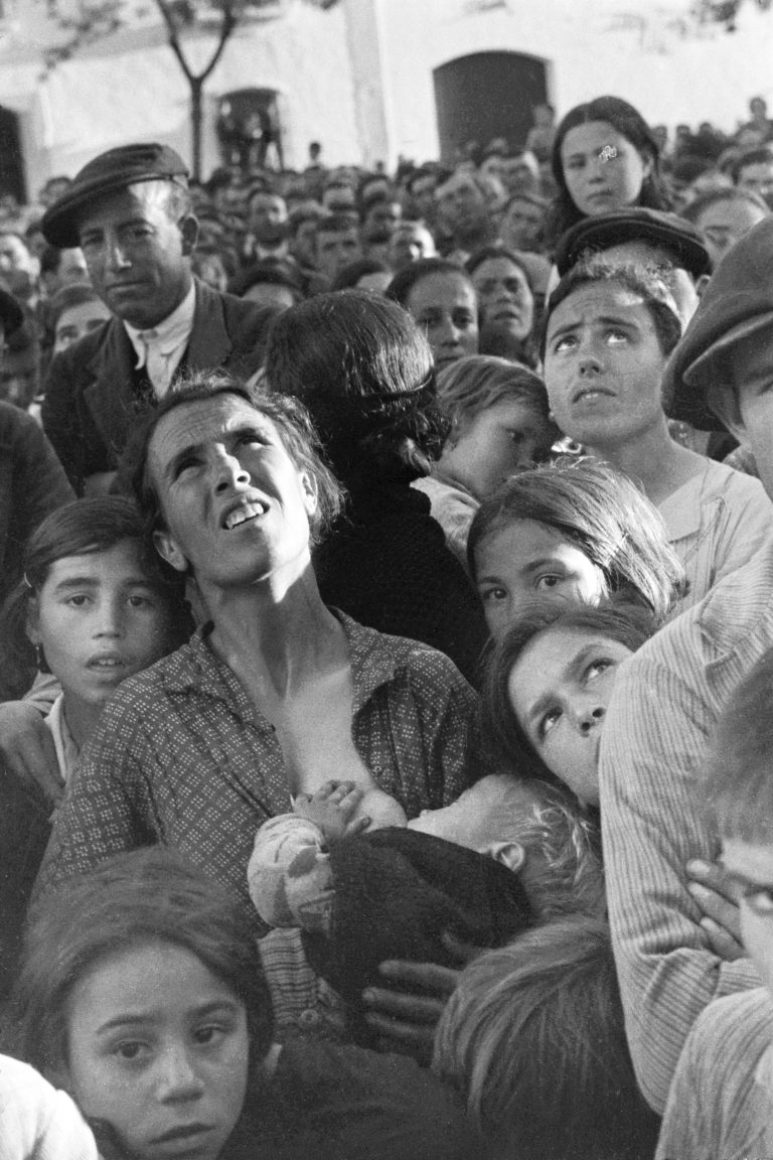

1936 fotografierte der überzeugte Antifaschist die Schrecken des Spanischen Bürgerkrieges. Das hatte Seymour mit dem Fotografen Robert Capa gemein, den er ebenso wie Henri Cartier-Bresson und George Rodger in Paris kennenlernte und als deren Kompagnon er 1947 die weltberühmte Fotoagentur Magnum mitbegründete. Zuvor allerdings ließ sich Chim – wie er seinen polnischen Namen abkürzte, um es den französischen Zeitschriften leichter zu machen – in New York nieder, von wo aus er der US-Armee von 1942 bis 1945 als Fotoaufklärer in Europa diente. Dieser, sein Weg bewahrte ihn vor dem Holocaust; seine Eltern wurden von den Nationalsozialisten ermordet.

Mit seinem Werk wollte er zeigen, dass eine bessere Welt möglich ist.

schoa Die in der Ausstellung präsentierten 150 Fotografien aus der Zeit vor und nach der Schoa geben einen chronologischen Einblick in das Oeuvre von David Seymour, das maßgeblich an seine Biografie geknüpft ist. Als ebenso empathischer wie einfühlsamer, zutiefst humanistisch geprägter Fotograf lag sein Fokus auf Vertriebenen, Flüchtlingen und gefährdeten Personen innerhalb eines bewaffneten Konflikts.

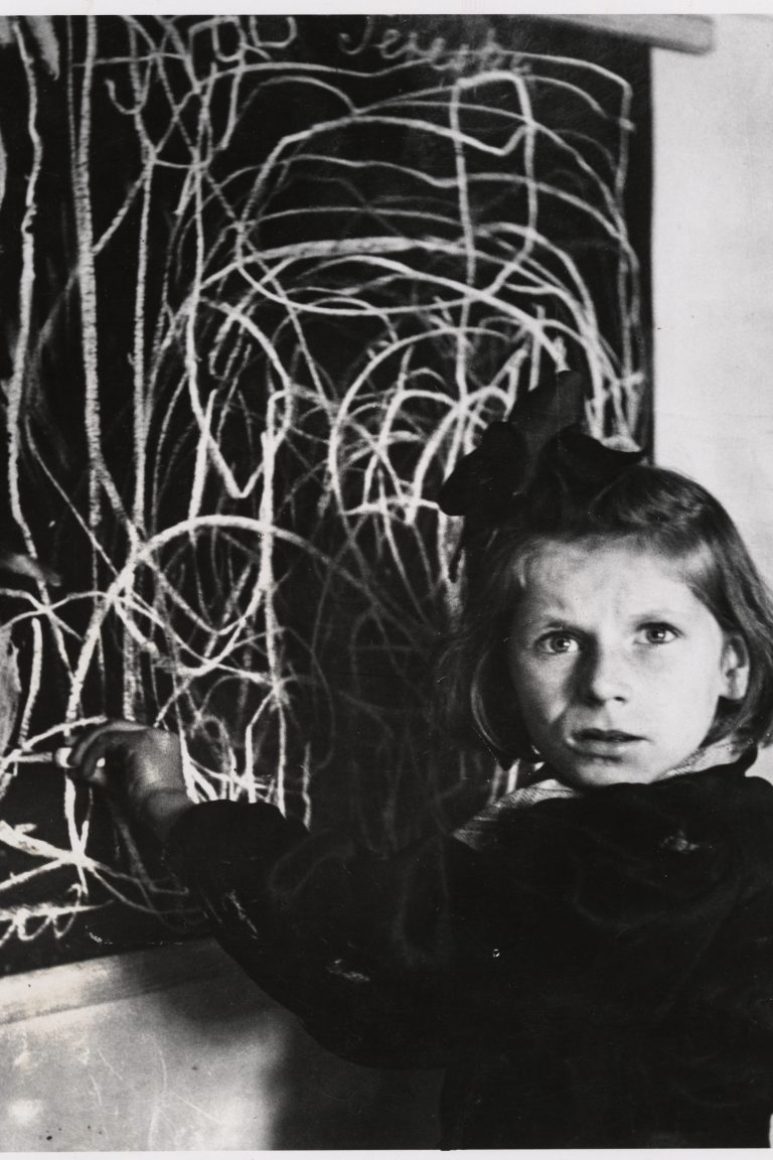

Auch Kindern galt seine besondere Aufmerksamkeit. 1948 reiste Chim für die UNESCO durch fünf europäische Staaten – Österreich, Griechenland, Ungarn, Italien und sein Heimatland Polen –, um die Auswirkungen des Krieges auf die fast 13 Millionen Kinder zu dokumentieren, die verwaist, vertrieben oder verwundet ihrer Kindheit beraubt worden waren.

Seymours Blick war zutiefst humanistisch geprägt.

Eines dieser Bilder ist sofort erkennbar, obwohl nur wenige seinen Autor nennen könnten: »Tereska«, eine Polin in einer Warschauer Schule für traumatisierte Kinder. Sie wurde von ihrem Lehrer gebeten, ein Haus an die Tafel zu zeichnen. Aber alles, was sie produzieren konnte, war Chaos in Form von wirr gezeichneten Kreidelinien. Seine Fotos fasste Chim in dem Buch Children of Europe zusammen, das 1949 publiziert wurde.

Es wundert nicht, dass der Kurator und Fotograf Edward Steichen auf ihn – ebenso wie auf viele seiner Magnum-Kollegen – aufmerksam wurde, als er 1955 die Mega-Schau Family of Man auf den Weg brachte. Hierfür wählte Steichen aus mehr als zwei Millionen Einsendungen 503 Aufnahmen von 273 Fotografen (inklusive seiner eigenen Person) aus 68 Ländern aus. In der Folge wanderte die Ausstellung, die ihren Anfang im New Yorker Museum of Modern Art nahm, bis zu ihrer Einstellung 1964 durch vier Kontinente, wo sie von zehn Millionen Menschen besucht wurde.

eiserner vorhang Seit 2003 gehört sie zum Weltdokumentenerbe und hat ihren »festen Wohnsitz« in Luxemburg (Schloss Clervaux), der Heimat von Steichen. Wie der Pazifist Steichen glaubten auch die anderen kriegsgeprägten Fotografen, das Publikum mit ihren Aufnahmen in Zeiten des Eisernen Vorhangs für eine bessere Welt ohne Krieg und Atomwaffen sensibilisieren zu können.

In den frühen 50er-Jahren begann Seymour, für europäische und amerikanische Magazine die Anfänge des Staates Israel zu dokumentieren. Das Gefühl der Hoffnung zeigt sich zum Beispiel in seinem Schwarz-Weiß-Bild eines italienischen Einwanderers, der stolz sein neugeborenes Mädchen hochhält – das erste Kind, das in der nordgaliläischen Siedlung Alma geboren wurde.

Ein Auftrag für UNICEF brachte den Fotografen in die abgelegenen Dörfer Süditaliens.

Ein Auftrag für UNICEF brachte den Fotografen in die abgelegenen Dörfer Süditaliens. Hier dokumentierte Seymour die improvisierten Schulen ohne Heizung und Strom, in denen sowohl ältere Menschen als auch Kinder Lesen und Schreiben von lokalen Freiwilligen lernten. Italien wurde zu seiner Wahlheimat, als er Anfang der 50er-Jahre gänzlich nach Europa zurückkehrte. In Rom wendete er sich verstärkt der Farbfotografie zu und setzte auch bei der Motivwahl neue Akzente. Erstmals inszenierte er seine Fotos, indem er Prominente wie Ingrid Bergman, Sophia Loren oder Irene Papas ins rechte Licht rückte, was vermutlich der Nähe zum Filmstudio-Komplex Cinecittà geschuldet war.

Porträt An diesem Punkt, mit Fotos von Prominenten, beginnt die formidable Amsterdamer Ausstellung denn auch. So ist zu Beginn des Rundgangs ein großes Porträt von Seymour zu sehen, das sein Magnum-Kollege Elliott Erwitt 1956 gemacht hatte. Es zeigt einen Mann in seinen (nicht mehr ganz) besten Jahren, Anzug, Brille, die Stirn in Falten gelegt, mit einem Lächeln auf den Lippen und einer Zigarette in der Hand. Im November desselben Jahres starb Seymour, tragisch ums Leben gekommen – wie Robert Capa zwei Jahre zuvor – bei einem Reporter-Einsatz im Kriegsgebiet. Nur dass es diesmal nicht Indochina war, sondern der umkämpfte Suez-Kanal in Ägypten.

»Chim (David Seymour). Ein legendärer Fotojournalist«. Jüdisches Historisches Museum Amsterdam, bis 10. März