Herr Forsher, Sie haben dem Jüdischen Museum Wien den Nachlass Ihrer Mutter Trude überlassen, die in Wien geboren wurde, aber als junge Frau fliehen musste. Wie hat sich Ihre Mutter an die Stadt erinnert?

Mit gemischten Gefühlen. Sie hatte zwar eine tolle Kindheit, aber wegen der Flucht und des Traumas, das damit verbunden war, hatte sie immer auch schmerzhafte Erinnerungen an Wien. Es hat fast 40 Jahre gebraucht, bis sie wieder einen Fuß in die Stadt setzen konnte.

Wie haben Sie die erste Reise Ihrer Mutter nach Wien erlebt?

Ich habe sie dazu ermuntert, sagte: »Das musst Du machen.« Sie erzählte, dass sie das Gefühl hatte, die Stadt niemals richtig verlassen zu haben. Sie hat das Haus besucht, in dem sie groß geworden ist, hat ihren alten Bezirk gesehen.

Haben Sie Ihre Mutter einmal begleitet?

Nicht bei ihrer ersten Reise, aber ich war in den 80er-Jahren mit meinem Vater in Wien, und bei ihm war die Begegnung mit der Stadt ähnlich wie bei meiner Mutter. Ich habe seinen Schmerz gesehen. Er besuchte die Oper, ging zu dem Ort, an dem er Barmizwa wurde, weigerte sich aber, deutsch zu sprechen. Ich habe meinen Vater beobachtet, wie er sich in der Stadt, in der er 40 Jahre nicht gewesen war, bewegte. Ich war mit ihm gemeinsam traurig, habe mich aber auch mit ihm gefreut, weil er mit einigen Dingen abschließen konnte.

Wie haben Sie sich gefühlt?

Nun, da war diese Stadt mit dieser wahnsinnig interessanten Geschichte. Mit Häusern, die 300 oder 200 Jahre alt sind – und zwischen denen dann Häuser aus dem Jahr 1960 stehen. Mein Vater erklärte mir, das sei so, weil dort eine Bombe eingeschlug. Ich konnte die Zerstörung, die Wien erlebt hat, praktisch spüren. Durch den Besuch habe ich auch meine Eltern besser kennengelernt und habe verstanden, woher sie ihre Kultur und ihre Geschichte hatten.

Ihre Mutter hatte eine außergewöhnliche Biografie: Sie war eine berufstätige Mutter – in den USA der 60er-Jahre war das eher ungewöhnlich. Wie ging es Ihnen damit?

Mir war das bewusst, und es war auch schon interessant, weil sich – im Gegensatz zu meinen Mitschülern – für mich einige spannende Möglichkeiten ergaben. Andererseits hatten wir es auch nicht immer leicht. Meine Eltern ließen sich 1961 scheiden. Ich war eines von insgesamt zwei Kindern aus meinem kompletten Abschlussjahrgang, dessen Eltern geschieden waren. Außerdem verlor Mutter ihren Job, weil Elvis’ Manager Colonel Tom Parker sagte: »Lässt Du Dich scheiden, bist Du gefeuert.« Und so geschah es.

Warum reagierte Parker so?

Für Elvis Presley zu arbeiten bedeutete, man durfte keinerlei Skandal verursachen. Und sich scheiden zu lassen, kam damals schon einem Skandal gleich. Sein Manager Colonel Parker wollte jedes potenzielle Mutmaßen über irgendwelche Techtelmechtel – was auch immer hätte geschrieben werden können – aus dem Kreis um Elvis fernhalten.

Ihre Mutter wurde in den 50er-Jahren die Privatsekretärin von Elvis Presley. Gab es Dinge, die sie zu Hause erzählt hat?

Für sie war es halt ein ganz normaler Arbeitstag. Es waren später eher Situationen, in denen sie sich an Elvis erinnerte. Sie schrieb allerdings täglich Tagebuch. Und anhand dieser Aufzeichnungen konnten wir nachvollziehen, wie ihr Arbeitsleben war. Besonders in den ersten zwei Jahren schrieb sie ziemlich viel auf.

Sind Sie ein Elvis-Fan?

Nicht so wie die meisten Leute. Ich sehe ihn aus einer anderen Perspektive. Mir ist natürlich klar, dass er eine Legende ist. In den ersten Jahren haben sich ganze vier Leute um seine Karriere gekümmert. Colonel Parker, sein Assistent, meine Mutter und ihre Assistentin. Ich weiß, was in den Jahren alles geschafft wurde, und ich habe großen Respekt vor den wenigen Menschen, die mit ihm arbeiteten.

Die Ausstellung »»Trude und Elvis. Wien – Memphis – Hollywood« widmet sich auch den jüdischen Mitarbeitern um den Sänger.

Elvis hatte schon in Memphis jüdische Freunde, mit denen er auch Zeit seines Lebens in Kontakt war. Er war umgeben von einer jüdischen Welt. Ihm hat es generell immer gefallen, mit so unterschiedlichen Menschen wie nur möglich zusammen zu sein.

Kennen Sie das Gerücht, dass Elvis selbst Jude war?

Ich habe davon gehört, aber vertrauen Sie mir: Meine Mutter hätte das gewusst. Lassen wir Gerüchte Gerüchte sein, aber das hätte sie erzählt.

Woran sollten sich Besucher der Ausstellung zu Hause erinnern?

Dass sich ein kleines Team – Juden und Nichtjuden gemeinsam – der Karriere eines jungen Mannes widmete und dies mit ganzer Hingabe tat. Außerdem ist es vielleicht auch interessant, dass einige von ihnen Schoa-Überlebende waren. Deswegen wollte ich, dass die Ausstellung in Wien gezeigt wird.

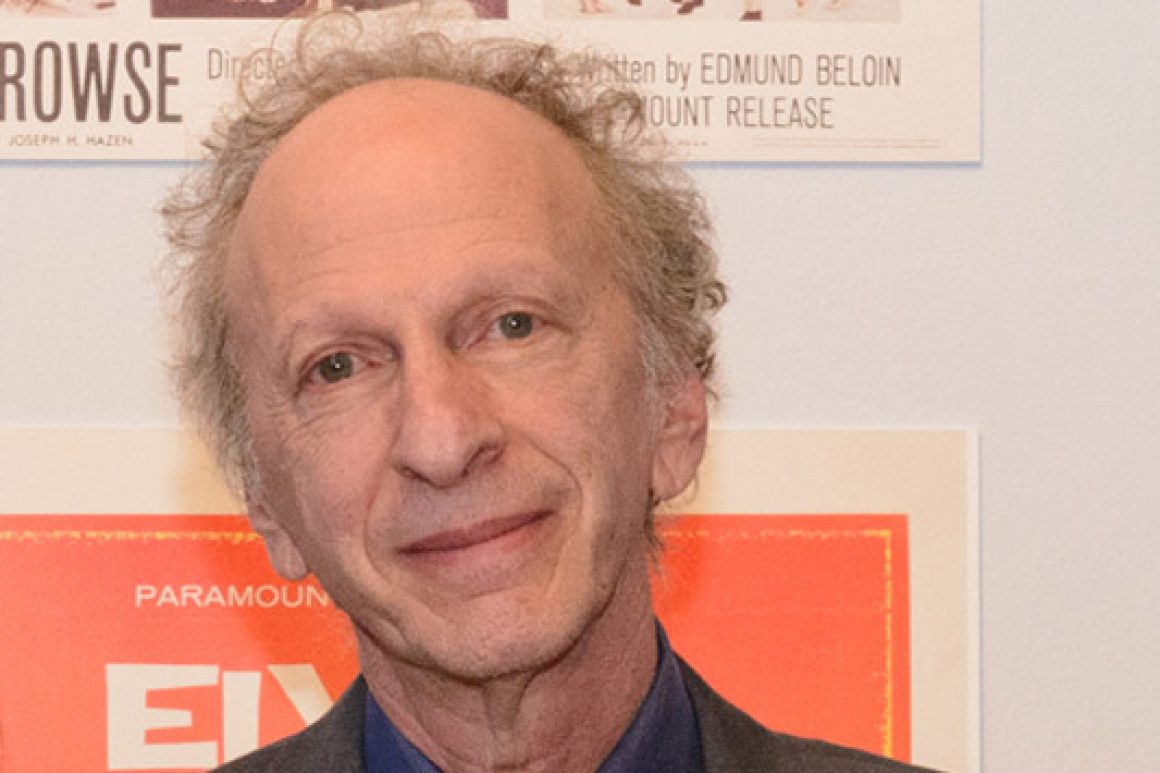

Mit dem Filmwissenschaftler sprach Katrin Richter.

Die Ausstellung »Trude und Elvis. Wien – Memphis – Hollywood« ist seit dem 5. April noch bis zum 12. November im Jüdischen Museum Wien zu sehen.

Weitere Informationen unter

www.jmw.at/de/exhibitions/trude-und-elvis-wien-memphis-hollywood