Das 21. Jahrhundert ist noch nicht einmal zu einem Viertel vorbei, da steht eine der großen Entdeckungen der Zeit schon fest: Der Nachweis der Gravitationswellen ist eine Sensation, denn selbst Albert Einstein hatte gedacht, dass sie mit einem Bruchteil eines Atom-Durchmessers derart winzig sein würden, dass sie wohl unmöglich nachzuweisen wären. Einstein hat die große Entdeckung nicht mehr miterlebt – anders als der Mann, der das LIGO-Projekt (Laser Interferometer Gravitational-Wave Observatory) mitgegründet hatte, dessen Wissenschaftlern nun der Nachweis gelang. Einstein und Rainer Weiss haben nicht nur die Physik gemeinsam, sondern auch, dass sie vor den Nazis in die USA fliehen mussten.

Doch was sind Gravitationswellen eigentlich? Die Physik von Isaac Newton kannte sie noch nicht. Nach Newton ist Gravitation einfach vorhanden. Doch als Albert Einstein die Newton’sche Physik mit seiner Relativitätstheorie revolutionierte, war es mit der einheitlichen Gravitation, die auch auf sehr weit entfernte Körper sofort einwirkte, zumindest theoretisch geschehen.

Trampolin Ein gerne angeführtes Beispiel zum Verständnis von Gravitation an sich ist ein gespanntes Trampolin. Legt man auf dieses Trampolin einen kleinen Ball, so wird er dort an Ort und Stelle liegen bleiben. Stellt man nun aber ein schweres Gewicht auf eine andere Stelle des Trampolins, so wird sich um ihn eine Delle bilden, und der Ball rollt auf diese Delle zu und in sie hinein. Je näher das schwere Gewicht ist und je mehr es wiegt, desto schneller wird der Ball auf es zurollen. Betrachtet man nun das gespannte Tuch des Trampolins, während der schwere Gegenstand herabsinkt, so kann man beobachten, wie sich das Tuch verformt, sich die Delle bildet, weiter nach unten zieht und bei zunehmender Tiefe auch von der Fläche her größer wird.

In der Relativitätstheorie beschreibt Einstein die Raumzeit als eine einheitliche vierdimensionale Struktur aus einer Vereinigung von Raum und Zeit. Auch hier erzeugen große Massen – zum Beispiel Planeten, Sonnen oder schwarze Löcher – solche Dellen. Werden nun zwei große Massen voneinander angezogen, so umkreisen sie einander, werden dabei immer schneller und stoßen irgendwann zusammen. Dann wird ein Teil ihrer Energie als Gravitation freigesetzt und breitet sich aus. Bei diesem Vorgang ändert sich die Form der »Delle« in der Raumzeit – genauso, wie sie es bei einem Trampolin tun würde, wenn zwei schwere Stahlkugeln darauf mit ihren Dellen sich gegenseitig dazu bringen, aufeinander zuzurollen. Nicht umsonst werden die Gravitationswellen auch als »Krümmung der Raumzeit« bezeichnet.

Die Relativitätstheorie besagt aber auch, dass sich nichts schneller bewegt als das Licht. So also auch die Gravitationsveränderung, die sich als ebendiese jetzt nachgewiesene Gravitationswelle durch das Universum bewegt.

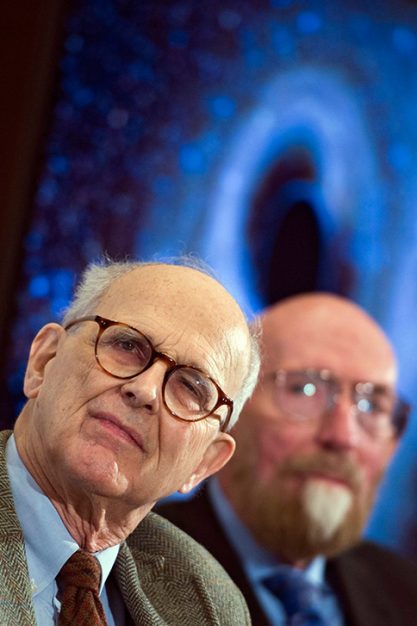

Für Rainer Weiss, mittlerweile emeritierter Professor am MIT, ist der Nachweis »sehr bedeutsam«, wie er in einem Interview auf der Universitäts-Website sagt. Er freue sich, dass es gelungen ist, den Wunschtraum so vieler Wissenschaftler endlich zu erfüllen. Erleichterung fühle er nun, »und auch etwas Freude, aber hauptsächlich Erleichterung, denn es war 40 Jahre lang so, als säße ein Affe auf meiner Schulter, der mir immer ins Ohr flüstert: ›Und was, wenn es nicht klappt? Du hast so viele Leute damit beschäftigt, was, wenn es nie funktioniert?‹ Und jetzt ist dieser Affe weg – was für eine Erleichterung!«

Emigration Dass Weiss so beharrlich an seinem großen Ziel arbeitete, könnte auch daran liegen, dass er keinen schnurgeraden, vorausgeplanten Lebenslauf hat. Sein Vater, der Psychologe Fredrick A. Weiss, stammte aus einer gut situierten jüdischen Familie, gegen deren Enge er sich auflehnte. Er wurde Kommunist und heiratete eine nichtjüdische Frau. Der im September 1932 geborene Rainer war kaum ein Vierteljahr alt, als die junge Familie vor dem aufziehenden Naziterror ins tschechische Prag floh. 1939 mussten die Weiss’ erneut emigrieren, hatten jedoch Glück: Als eine der letzten jüdischen Familien durften sie in die USA ausreisen, weil der Vater Doktor der Medizin war.

In New York lebte man sich rasch ein. »Ich habe die ganze Zeit Dinge auseinandergenommen, Motoren, Uhren, Radios, alles. Mein Zimmer war ein einziges Durcheinander, und ich bekam ständig Ärger deswegen«, erinnert sich der heute 83-Jährige in Marcia Bartusiaks Sachbuch Einstein’s Unfinished Symphony: Listening to the Sounds of Space-Time. Den Vater, den er als »kosmopolitischen Deutschen« bezeichnete, habe es schon gestört, dass er seine Liebe zu Literatur, Kunst und Theater nicht teilte – allerdings liebt auch Rainer Weiss, wie viele Naturwissenschaftler, klassische Musik und spielt auch selbst sehr gut Klavier.

Während Vater Weiss gemeinsam mit der aus Blankenese stammenden Psychoanalytikerin Karen Horney arbeitete, wurde Rainer schon als Jugendlicher ein gefragter Reparateur von Audiogeräten – eine Fähigkeit, die ihn wohl manches Mal, wie Bartusiak schreibt, davor bewahrte, von Gangmitgliedern verprügelt zu werden. Schließlich entschied er sich 1950 für ein Studium der Audiotechnik am renommierten MIT, dem Massachusetts Institute of Technology. Die strenge, geordnete Umgebung und das äußerst langweilige Studium gefielen ihm jedoch gar nicht, und als er sich in eine Kommilitonin verliebte, verbrachte er nur noch sehr wenig Zeit im Hörsaal. Den Studiengang hatte er zwar inzwischen gewechselt, aber obwohl er seine Prüfungen in Physik bestand, wurde er trotzdem wegen mangelnder Anwesenheit exmatrikuliert.

Zufall Es war ein Zufall, der seine akademische Karriere und damit womöglich auch den erfolgreichen Gravitationswellen-Nachweis rettete: Während er noch geschockt auf dem Campus stand und feststellte, dass er nun wahrscheinlich zum Koreakrieg eingezogen werden würde, hörte er zwei Studenten, die lautstark über Resonanzräume stritten. Weiss entschied, dass die beiden die Hilfe eines Elektronik-Experten brauchen könnten – das Ergebnis war, dass er als Techniker bei Professor Jerrold Zacharias, dem Erfinder der Atomuhr, beginnen konnte. Angesichts der hochwertigen Technik in dessen Labor habe er sich gefühlt »wie ein Kind im Süßigkeitenladen«, sagte Weiss später.

Zacharias beugte für den jungen Techniker schließlich sogar die Fakultätsregeln, um ihm die Wiederaufnahme des Physikstudiums zu ermöglichen. Weiss machte Karriere, arbeitete unter anderem für die NASA, erhielt zahlreiche Auszeichnungen – und nun ist auch der gemeine unsichtbare Affe von seiner Schulter verschwunden.